تجديد وتنوير

إبراهيم أوحسين: رسائل إلى الله

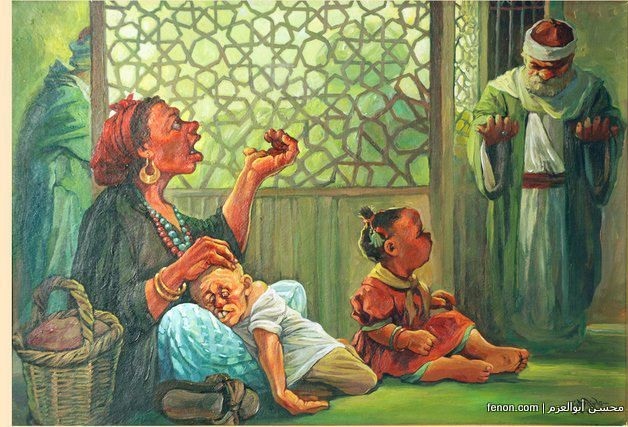

![]() لم يكن من اللائق أبدا أن نسخر أقلامنا وأوقاتنا وبُنَيَّاتِ أفكارنا لتوافه الدهور وسفاسف الأمور، خصوصا ونحن في ظرفية تَحتَّم منَّا فيها أن نقف وقفة تأمل، ونتساءل بشكل جدّي عن جدوى كل ما أنفقناه وما ننفقه في تحليلاتنا وتخطيطاتنا الاستراتيجية وبحوثنا الاستشرافية ورؤانا الموسومة دائما بالحكمة، بل وفي كل الجهود المبذولة من لدن المراكز البحثية المشهود لها بالتخصص في كافة المجالات المعرفية عبر رقعة الوطن العربي الشاسعة، تحت مسمياتها الرنانة التي تبعث على الافتخار والاعتزاز، وتحت الأكلاف المادية الباهضة – طبعا - لمسوداتها التي تُبْدِئ وتُعيدُ كل مرة على شكل حلقات حلزونية لا تنتهي.. كل هذا العمل الجبار ودار لقمان باقية وساكنة على حالها المتصدع والمكروث، في ظل وطن تاريخه ماضٍ ماثلٌ في حاضره بتعبير المغربي "عبد الله العروي"، حاصدا السّواد ومحتضنا بين عطفيه زمن الخسارات والأخطاء، محيلا أيام الناس المشهودة أيام فوضى وعشوائية وحروب دموية طاحنة، حينا باسم السياسة والمصالح، وحينا آخر باسم الدين والمذهب والطائفة والمعتقد... الأمر الذي يدعونا لمساءلة الذات مرة أخرى: لماذا عجزت كل العقول العربية والإسلامية وشعوبهما عن تجاوز أزماتها المركبة على مدار الأجيال المتعاقبة، بالرغم من نداءات "الطهطاوي" و" الكواكبي" و"الأفغاني" و"محمد عبده " و"مالك بن نبي" وغيرهم، وعلى ما تزخر به كتبنا السماوية وكتبنا التنويرية من نداءات التضامن والتسامح ونبذ كل أشكال العنف والإقصاء؟؟ أو لنقل بشكل أكثر غرابة وإثارة : كيف انخرط المعمِّرون لأرض الأنبياء والعارفين بالله والتنويريين في الانحطاط، واستقام أمر – طبعا ليس إلى حدود الكمال – من عمَّروا أرض الفلاسفة والملاحدة والمتحررين اجتماعيا وثقافيا؟؟ هل نحتاج لجرعات إضافية من التنوير ومن التحرر الاجتماعي والثقافي؟؟ أم نتبادل مع الآخر المواقع الجغرافية، لعل التراب والمناخ ينطويان على سرّ ما؟؟ أم نسمح لأنفسنا أن نتعبقر (من العبقرية) ونحاكم البيولوجيا، عسانا نعثر لدى الآخر على مركبات جينية تساهم عمليا في تجاوز حاملها لماضيه الأسود، عوض جيناتنا " الأنانية " – بتعبير " دوكينز" – التي خربت يومنا وأمسنا؟؟ أم نسلّم بمقولة الأديب البريطاني "رودريار كيبلنغ": "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا"، ونصمت؟؟

لم يكن من اللائق أبدا أن نسخر أقلامنا وأوقاتنا وبُنَيَّاتِ أفكارنا لتوافه الدهور وسفاسف الأمور، خصوصا ونحن في ظرفية تَحتَّم منَّا فيها أن نقف وقفة تأمل، ونتساءل بشكل جدّي عن جدوى كل ما أنفقناه وما ننفقه في تحليلاتنا وتخطيطاتنا الاستراتيجية وبحوثنا الاستشرافية ورؤانا الموسومة دائما بالحكمة، بل وفي كل الجهود المبذولة من لدن المراكز البحثية المشهود لها بالتخصص في كافة المجالات المعرفية عبر رقعة الوطن العربي الشاسعة، تحت مسمياتها الرنانة التي تبعث على الافتخار والاعتزاز، وتحت الأكلاف المادية الباهضة – طبعا - لمسوداتها التي تُبْدِئ وتُعيدُ كل مرة على شكل حلقات حلزونية لا تنتهي.. كل هذا العمل الجبار ودار لقمان باقية وساكنة على حالها المتصدع والمكروث، في ظل وطن تاريخه ماضٍ ماثلٌ في حاضره بتعبير المغربي "عبد الله العروي"، حاصدا السّواد ومحتضنا بين عطفيه زمن الخسارات والأخطاء، محيلا أيام الناس المشهودة أيام فوضى وعشوائية وحروب دموية طاحنة، حينا باسم السياسة والمصالح، وحينا آخر باسم الدين والمذهب والطائفة والمعتقد... الأمر الذي يدعونا لمساءلة الذات مرة أخرى: لماذا عجزت كل العقول العربية والإسلامية وشعوبهما عن تجاوز أزماتها المركبة على مدار الأجيال المتعاقبة، بالرغم من نداءات "الطهطاوي" و" الكواكبي" و"الأفغاني" و"محمد عبده " و"مالك بن نبي" وغيرهم، وعلى ما تزخر به كتبنا السماوية وكتبنا التنويرية من نداءات التضامن والتسامح ونبذ كل أشكال العنف والإقصاء؟؟ أو لنقل بشكل أكثر غرابة وإثارة : كيف انخرط المعمِّرون لأرض الأنبياء والعارفين بالله والتنويريين في الانحطاط، واستقام أمر – طبعا ليس إلى حدود الكمال – من عمَّروا أرض الفلاسفة والملاحدة والمتحررين اجتماعيا وثقافيا؟؟ هل نحتاج لجرعات إضافية من التنوير ومن التحرر الاجتماعي والثقافي؟؟ أم نتبادل مع الآخر المواقع الجغرافية، لعل التراب والمناخ ينطويان على سرّ ما؟؟ أم نسمح لأنفسنا أن نتعبقر (من العبقرية) ونحاكم البيولوجيا، عسانا نعثر لدى الآخر على مركبات جينية تساهم عمليا في تجاوز حاملها لماضيه الأسود، عوض جيناتنا " الأنانية " – بتعبير " دوكينز" – التي خربت يومنا وأمسنا؟؟ أم نسلّم بمقولة الأديب البريطاني "رودريار كيبلنغ": "الشرق شرق والغرب غرب ولن يلتقيا"، ونصمت؟؟

طبعا ،الكل متيقن من أننا طرحنا هكذا أسئلة منذ عقود خلت،إلى أن صارت أيقونات خالدة محفورة في ذهن كل عربي وكل مسلم، كما أننا متأكدون من كوننا سمعنا آلاف الإجابات عنها من مفكرين ومثقفين تعددت مشاربهم وخلفياتهم الأيديولوجية ،وهي إجابات ، على اختلافها، رامت -عن حسن نية أصحابها- وضع قطار التنمية بأبعادها المختلفة على سكته الملائمة، وكذا لمّ شتات أوطان مترامية الأطراف، ومحاولة صهر تعدديتها الهوياتية والحضارية والثقافية داخل بوثقة التاريخ المشترك والدين واللغة العابرة للحدود الترابية..لكننا مرة أخرى، نضطر كالعادة أن نردد مع " دعبل الخزاعي" قوله:

ما أكثرَ النـاسَ لا بل ما أقلَّهُـــمُ === الله يَعلمُ أنِّـــي لم أقُلْ فَنَدَا

إنّي لأفتَحُ عيني حينَ أفتحُهــا === على كثيرٍ ولكن لا أرى أَحَدَا

لعل المؤرخ " أرنولد توينبي" لم يكن يقصد قطعا أمتنا المتهالكة حين قال: " حينما تنحدر الأمة لابد أن يصطدم رأسها بقاع البئر، بعد ذلك تكون إغفاءة واستيقاظ، بعدهما يكون تسلق من جديد"، لأنها وبكل بساطة أمة بلغت قعر البئر رافضة التسلق من جديد، مستمتعة للأسف بتركيب قطع الظلام، وبمضغ آثار وأمجاد الأسلاف والافتخار بقول الله تعالى: " وكنتم خير أمة أُخرجت للناس..الآية" وترديده بزهو في المجالس دون التعمق في مقصده الكوني النبيل.كما أن الفيلسوف الروسي "نيكولا بيردياييف" لم يكن لِيُعَرِّجَ على أمتنا النائمة حين عبّر في كتابه "معنى التاريخ" قائلا: " عندما تتراجع الأمم وتنحدر يرهف فيها الحس التاريخي والنقدي للتاريخ.".وكيف يتأتى في نفوسنا هذا الحس المرهف ونحن كلما استدعينا تاريخنا الماضي إلا وانتقينا منه الأسوء والأسود، فمن داحس والغبراء إلى بُعاث، ومن الجمل إلى صفّين، ومن كربلاء إلى مجازر الحجاج...وهي نفس المجازر والوقائع التي تتكرر بين ناظرينا الآن شئنا أم أبينا، طبعا مع تغيير في الزمان وفي أشكال الأسلحة، مع الحفاظ على نفس مواقع المعارك الجغرافية والإبقاء أيضا على نفس السلالات المتناحرة، فالأمر برمته لا يعدو أن يكون نقلا للمعارك من الأجداد إلى الأحفاد بصورة أكثر شراسة وأكثر دموية.وهذا مآلٌ منطقي ونتيجة منتظرة إلى حد كبير، فالأمة التى لا تدرس تاريخها كما قال "جون سانتيانا"، تغامر بتكرار نفس أخطائه، أو بتعبير المفكر "علي شريعتي": " لا يدرك قوانين المستقبل إلا من أدرك قوانين ماضيه وتاريخه ".

فلنفترض أن الحبر الذي كُتب به تاريخنا عبارة عن تعصب سائل كما يحلو ل"مارك توين" أن يعبر، وهَبْ أن مواضينا البشرية لطخت ببقع سوداء مخجلة، فالآخر الغربي كذلك قد مُلئت صحائف ماضيه بحبر أشد سوادا وحلكة، بل نستطيع أن نقول بيقين ثابت أن مواضيه تبعث على الحسرة والخجل وأحيانا على الشفقة، بيد أنه استطاع في غضون عقود يسيرة وبمجهود عقول متنورة معدودة أن ينفلت بشعوبه من ضيق الماضي إلى سعة الحاضر، ومن إقصائية الطائفية والتمذهب والميز العنصري والعرقي إلى الإعلاء من شأن الإنسان كذات مستقلة لها حقوق وعليها واجبات، الأمر الذي مكَّنَهُ ببساطة من تملُّك أدوات الحضارة والثقافة والمدنية، معتمدا على تحرير العقل وارتياد آفاق الإبداع، دون الحاجة إلى التقليد والاستيراد والاقتباس.ولقد صدق "إيمانويل كانط" ملخصا فلسفة التنوير الغربي – في شقها التفاؤلي على الأقل - قائلا: " بدأتُ حياتي ظانًّا أن رُقي الإنسان وشرفه رهن ما تحصّل لديه من المعرفة، إلى أن استيقظتُ وعلمتُ أن الإنسان يكون كذلك بمقدار ما يكون إنسانا،فبدأتُ أعلّم نفسي كيف أحترم بني الإنسان ".

رسمت البشرية عبر أصقاع المعمور لوحات عريضة ملونة بحقول من الدماء والعصبية والعنصرية بدعوى السيطرة على العالم وهيمنة السلالات الأقوى والفضلى وتحقيق مصالحها المختلفة، إلى أن جاءت الأديان السماوية والحملات التنويرية لترفع العنف والخلافات الدنيوية المحقورة والدنيئة، التي تضع نفسها على مسافة بعيدة عن منطق الأخلاق الرامي لجعل الكائن البشري بكل تلاوينه خلقا يستحق الاهتمام والاحترام اللائقين به.أما كل أشكال التطاحنات المتدحرجة على سفوح التاريخ حتما لم تكن بسبب الدين أو العرف أو الثقافة، إنما بسبب استغلال هذه المعطيات بشكل خاطئ، وهي الفكرة المحورية التي ناقشتها باقتدار الكاتبة "كارين أرمسترونغ" في كتابها "حقول الدم: الدين وتاريخ العنف". ويحق لنا إذن في ذيل السطور هاته أن نفكر مع البوسني "علي عزت بيكوفيتش" الذي اقترح جائزة نوبل على من استطاع الإجابة على سؤاله المُعجِب : " كيف يكون الدين الإسلامي بنصوصه أكثر الأديان حثا على النظافة والطهارة، وفي نفس الوقت أكثر الأديان حثا على الانضباط والترتيب، وأمته من أكثر الأمم قذارة وعشوائية؟؟" ، فإن عجزت أمتنا المتصدعة إذن عن وضع إجابات لأسئلتها المصيرية،أقصد إجابات مقنعة ذات فاعلية على أرض التطبيق، قادرة على نشلها من غيابات الجب وقعور التخلف والتشظي،و إن اختارت شعوبنا الاستئناس بجراحها والانزعاج من وجود أطباء يحرصون على عافيتهم بتعبير "روسو"، فإننا مدعوون آنئذ أن نتجاوز بني البشر ونبعث أسئلتنا رأسا إلى الله في رسائل عبر البريد العاجل، كخيط نور أخير نهتدي به، قبل أن نتبنى منطق " شوبنهور" المشؤوم والمختصر في مسكوكته :" الموت شيء جميل، والأجمل منه أن لا نُولَد أبدا