صحيفة المثقف

صيادو اليرابيع

لا محالة شريطة أن يستوفي المطاف المحلي شروط الوأد التلقائي غير المفهوم….

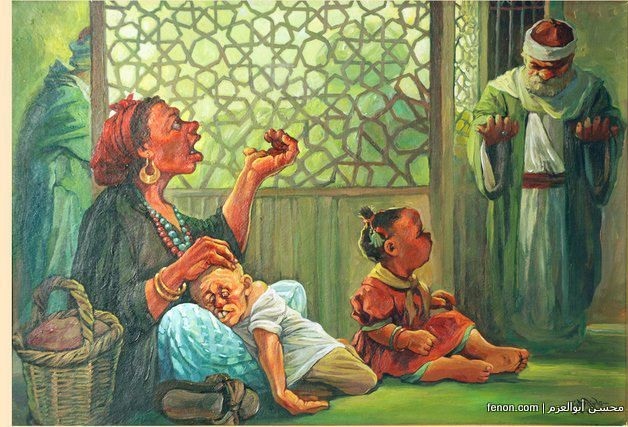

في ميلها الواضح نحو التسويد حمرت الشمس بشرتهم المفترض أن تكون ناعمة أو على الأقل مختلفة عن بشرة الشيوخ ليصبحوا فور استطاعتهم المشي على أقدامهم جاهزين للخروج من جلدة الطفولة، المتحد على تعريفها عبر باق المجتمعات، واللحاق المجحف بركب الكهولة قفزة واحدة مختصرين بذلك كما هائلا من التقلبات الطارئة على ابن آدم بين هذه المرحلة وتلك.

مخاط البؤس يتدلى بلى انقطاع من أنوفهم حيث تجد أن تلك القطع من القماش – وليس الحلفاء كما كان عليه حال السلف التعيس إبان الاستعمار- التي يستر بها أحدهم جسمه تكاد تبدو كلها مرصعة بطبائع وتوقيعات مما يوضح بان هناك مشكلة مزمنة لدى هؤلاء في أنوفهم لا ينبغي الاكتفاء في شأنها المقزز بالمسح على الملابس فقط بل يتوجب البحث عن حل آخر. حتى الأم عندما ترى طفلها قد أسدل ذينك الخيطين تكتفي بمسح لوحة المشهد الخلاب بلباس الطفل ذاته وكأن في الأمر نوعا من المكافئة على الفعلة التي قد تكون أمرا قاهرا لدى الطفل المسكين دون أن يكون له دخل فيه.

الأراضي المزعوم أنها زراعية تعود على أهلها بالخير الوفير بدأت بشكل ملحوظ تكتسحها أشجار ذلك الشوك المسمى محليا(مولبينا) ومعناه باللغة العربية الفصحى(ذو لبن)، وهي أشجار ذات أشواك كريهة المنظر لا تملك أو راقا أو ربما من الدقة القول بأنها لا تحتفظ بهذه الأوراق لما يكفي من الوقت حتى تكون ملحوظة للعيان، فهي تنطوي على نوع من التدمير الذاتي ربما باحتوائها على تلك المادة التي رغم أنها تبدو من خلال المظهر مثل اللبن تماما إلا أن مذاقها على مرارة الدفلى، الشيء الذي ساهم في انتشاره لاعبا دور المدرع أمام هيئة الأكل الحيوانية التي لم تعد تستثني حتى التراب، وبذلك فهو مستعص عن المواشي و الدواب شأنه شأن شجرة الدفلى التي يئست أجهزة الازدراد من جدوى الاقتراب منها إذ تراها أحيانا تفضل أكل بعرها من شدة الجفاف المنسدح فوق صدر المنطقة عن إجراء أي تفاعل معه.

إذا اتجهت شرقا حيث تقع قبائل “المطالسا” تجد الأرض تحت قدميك- وعلى مد بصرك- عبارة عن غربال كبير شاسع لكثرة الثقوب التي تبدو في حالة منظمة نوعا ما و في بعض المواطن تأخذ شكلا مستطيلا أعوج وربما غير ذلك من باق الأشكال الهندسية التي تبلغ من الطول ما يناهز عشرة أمتار في بعض الأماكن، وما ذلك إلا لأنها حفر قام بحفرها صائدو اليرابيع لا أكثر ولا أقل، فالأمر لا يتعلق بالبحث عن البترول أو تدشين منجم من مناجم النحاس أو الألماس..الحق أن هذه القبائل وحدها من تأكل لحم اليرابيع في هذه الجهة مع العلم أن قبيلة قوم شتربة تشمئز حتى من رؤية هذا النوع من القوارض و لذلك السبب صارت هذه الأخيرة موجودة بكثرة عندهم رابطة خط التعاون الدبلوماسي والاقتصادي مع مجتمع الجرذان الذي حطمت فيه القرية أرقاما قياسية حيث ما إن يشرع بصيص النوم في أخذك- إذا ما كنت جديدا على وجه القرية الشاحب- حتى تسمع أهوال مظاهرات، إقصائيات أو مقابلات ودية تجري بين الجرذان والطوبات.

يقال أن أبناء قبائل “المطالسا” هم الوحيدون المنفردون بعادة أكل هذا الحيوان على المستوى الوطني أجمع. أما صائدوا اليرابيع منهم فقد أنشئوا- على ما أصبح يتداول به بين بعض الشرائح- طبقة فرعية من الصيادين كان صيدهم في الأصل مقتصرا على استهداف اليرابيع فقط لكنهم قرروا فيما بعد أن يطوروا المشروع ليشمل بذلك ما تيسر من الجرذان أيضا لاسيما الكبيرة منها أو الطوبا على وجه التوضيح.

بين الأظفار ولحم الأصابع يدخر أنظف الخرمل عينات معينة من كل أصناف القاذورات التي خاض فيها وأصبح يحتفظ بملخصها الأزبالي المصغر المحمول(جوال) تحسبا لحاجة ما إليها في أمر طارئ غير واضح الملامح وغير محسوم العواقب، أما حين تصبح هذه الأظافر على طولها المبالغ فيه بحيث يغدو من شأنها أن تلفت تلك الأنظار الأحد من سيف الجفاف- الذي قرر أن يسكن في هذه القرية بشكل نهائي كقاعدة انطلاقه للإخلال بموازن أخرى في مناطق أخرى- وتصبح على طول من شأنه إيذاء الذات قبل الأخر تنتقل الشحنة إلى الفم عن طريق القضم، حيث يعمد الفاعل إلى قضم أظفاره كأمثل وأسرع الوسائل للتخلص منها مع العلم أن اقتناء المقص المخصص لذلك نادر في القرية. صحيح أن ثمن هذا المقص يعتبر زهيدا للغاية، ولكن المشكلة ليست في الثمن بل في أن الثقافة المحلية لا تتضمن حضوره مع باق أدوات التجميل بالقوة المطلوبة. إن عادة استعمال هذا المقص وغيره تتطلب تمرينا لا أحد مستعد لخوضه شأن “الهيبيات” الستينية المنسدلة على الجباه والأذان وكأنهم في قبيلة الكواسر أو قرية من قرى الهنود الحمر حيث يتوجب عليك كل صباح أن تستهل يومك باستعادة الشريط الذي عرفه الابتكار البشري كاملا وباختصار فتبدأ في اختراع كل ما تحتاج إليه ابتداء من صنع الأدوات مما يحيط بك من الصخور البركانية السوداء المتأهبة لذلك وهذا بالضبط ما يسمى (العصر الحجري) على أن جزء لا بأس به من التاريخ يتحقق خلف الأغنام والماعز وغيرها من الدواب والبهائم حيث يصبح جلد الراعي الأمين برونزيا مائلا إلى الرصاص وكأنه قذيفة بركانية هو الأخر وهذا بالضبط والقحط ما يسمى (العصر البرونزي) .. ذلك فقط إذا كان حديث الورطة أما إذا تقدمت به اللعنة واستفحل اعوجاج الحظ من بين يديه ومن خلفه فلا شك أنه سيصبح زنجيا قحا وكأن القرية قد استوردته برفقة أمثاله- في هذه المصيبة النادر لها مثيل- من دكار أو نيروبي مهما كان الذي أنجبه أبيض.

من رواية (أطربنا ياموصلي)

سعيد بودبوز

............................ الآراء الواردة في المقال لا تمثل رأي صحيفة المثقف بالضرورة، ويتحمل الكاتب جميع التبعات القانونية المترتبة عليها. (العدد: 1245 الخميس 03/12/2009)