صحيفة المثقف

الإيمان قبل المعرفة والإيمان بمعرفة

في علم النفس الديني (6)

في علم النفس الديني (6)

هناك قولٌ لأحدهم مفادُه: إن الإيمان يسبق المعرفة. معنى ذلك أن الإيمان بالله يسبق معرفة الفرد له بوسيلة من الوسائل (مراقبة آثاره الكونية) أو بطريقة الإستنتاج (الإستنباط العقلي والمقارنة).

إن الإيمان الذي سبق المعرفة مرَ بمراحل ومنها ظهور الدين البدائي الذي اعتمد الكائن البشري عنصرين من الدلالة:

1- فضول النفس البشرية في معرفة القوة الأعظم في الكينونة.

2- الخوف من المجهول والبحث عن سندٍ ضد هذا الخوف .

إن هُيولي الكون وعظمة الخلق قادا إلى صعوبة إدراك الإنسان حقيقة أن هذه الظاهرات يمكن، بل يجب، أن تُدار بقوة واحدة.

ومن هذه الصعوبة في الإدراك وزع الإنسان إيمانه على أكثر من قوة فوقع في مصيدة (تَعدُد القوى وفيه تَعدُد الآلهة). إن تَعدُد الآلهة كان منسجماً مع ميل الإنسان الدائم إلى التجزيىء. فما زلنا إلى الآن نميل إلى تجزئة الأمور والمسائل والمشكلات محاولةً منا لإيجاد الحل. والتجزئة هذه تقود دائما إلى قاعدتين:

أ- الإفتراض

ب- الإحتمالات

وفي الإفتراض يلجأ الإنسان إلى الإفتراض وجود الشيء أو إنعدامهِ (موجود أو غير موجود). وفي الطب النفسي يبرز دائماً سؤال من المفحوص إلى الفاحص (الطبيب النفسي): هل أنا مريض أم أن ما أعاني منهُ ليس مرضاً؟ ومثل هذه الحالة واجهت الإنسان: هل الكون بإله أو بدون إله؟ وإذا لم يكن بإله فهل تستطيع الطبيعة خَلق نفسها؟ وإذا كان هناك إله فكيف هو؟ وأين هو؟

إذن، لم يكن البحث مُتجهاً إلى إنكار وجود الله بل إلى معرفة وجودهِ. إن الإلحاد عملٌ إختزالي يمارس فيه الإنسان استراحة عقلية (بلادة وتجاهل) لا يبذل فيها جهداً، بينما الإيمان عملٌ فكري يتطلب المجاهدة.

ومع هذا العقل برزت عواطف الإنتماء إلى القوة التي تُخيف وتَرحم وتُشفي من المرض وتُصيبُ بالداء والكارثة.

إن العقل يؤمن بما يحس وبما يدرك بوسائله الأشياء، لكن العواطف تنحازُ إلى ما يطمئنها من الخوف، ولذلك ظل ويظل للعواطف (وفيها المزاج والمشاعر والحب والكره) السهم الأكبر في الإعتقاد بما يثير من خوف وما يبعث على طمأنينة.

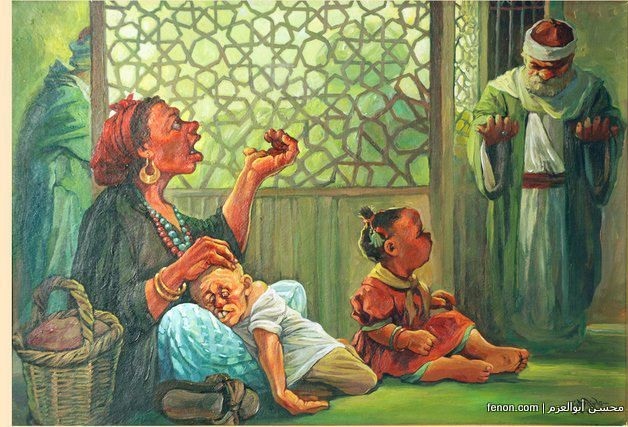

بتلك العواطف صنع الإنسان آلهتهُ، ومن أقرب الأشياء إليهِ (الأفعى لأنها تخيف بالسم، والنار التي تحرق، والزلزال الذي يُدمر....الخ). هذا هو الإيمان الذي يسبق المعرفة، وهذا هو ما نقوله عن الأمراض. أما في مجال الإحتمالات فإن الإنسان كان ينشطر في أفكاره حيث تطول قائمة التوقعات فاحتمالٌ يقود إلى إحتمال في مسلسل لا ينتهي.

من هذا نستنتج أن الإيمان الذي سبق المعرفة كان إيماناً بالمخيف أكثر منه إيماناً بالرحمة والحُب. أي أن الآلهة التي آمن بوجودها الإنسان كانت رموزاً للخوف.

لاحظ الرموز التي صنع منها الإنسان آلهةً: التنين، العنقاء،الطوطم، البرق، الرعد، الأفاعي. وحين تطور العقل الإنساني أضاف إلى هذه الرموز أسماء أقل قدرة على إلحاق الضرر من سابقتها (كيوبيد إله الحب، سايكي آلهة النفس، نرسيس إله العشق...).

ومن بين أسباب التي جعلت الإنسان يختار رموز الخوف أسماء لآلهته هو تأثر هذا الإنسان بصور الرعب البشري من الإنسان الظالم، والإنسان السارق، والأسد المفترس، فأضفى هذه المسميات على آلهته.

وإلى الآن ظل الإنسان يعاني من الحاكم المخيف فيظهر له الطاعة من باب الوقاية من شره لا من باب الطمع في رضاه وحبه. وحين ظهرت الكتب السماوية أعلنت أن طريق العبد (الإنسان) إلى الجنة هو رضا الرب وإن طريقه إلى جهنم هو سخط الرب عليه وإنعدام رضاه.

وشتان بين صورة رب السماء وصورة الإنسان الظالم ولكن الإنسان لم يكن يدرك لأن إيمانه سابق لمعرفته. يقول القران (كتاب السماء): (حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ...الآية).

معنى هذا أن مُنطلق الإنسان إلى إدراك الله هو الجبلة أو الفطرة التي تُحببُ الإيمان أصلاً فيها (في تفكيرها وعواطفها وسلوكها)، لهذا لا يوجد مُلحدٌ ما لم تقم نفسه على العناد والمكابرة ضد الميل الفطري، وكل عناد يقود إلى حالة مرضية.

أسباب ظهور الإيمان بالشيء قبل المعرفة:

لأجل ان نتدرج في تعرفنا بالإيمان الذي سبق معرفتنا بالله، نودُ أن نقرب الأمثلة بالتحاور في أشياء قريبة من الحس لأن أكثر الناس الذين عانوا من الإلحاد هم الناس الذين يميلون الى التعامل بالمحسوس.

دعنا أيها القارىء نتكلم على شيءٍ ما مما يقع حولنا فلأجل أن نصل بيقيننا إلى أن ذلك الشيء موجود يجب أن نمر بالمرحلة الآتية التي تُعدُ أسباباً لرسوخ إعتقادنا بوجوده:

1- توقعُ وجود ذلك الشيء: إنك لا تبحث ولن تبحث عن (لا شيء) لأنك مسبوق ذهنياً بتوقع وجودهِ. إن التوقع هو الذي يقودك إلى إحدى النتيجتين: نتيجة وجودِه أو نتيجة عدم وجودِه.

وكثيراً ما يكون إنعدام عثورنا بهذا الشيء سبباً لتأجيل البحث بدلاً من إصدار قرارنا بإنعدام وجوده لأن إنعدام العثور لا يعني بالضرورة عدم أو إنعدام الوجود. إذن يظل التوقع هنا بمثابة (الدافع).

2- ظهور آثار لفعل ذلك الشيء: إن الذي يقود إلى ظهور التوقع هو الحاجة لدينا إليه أو الأثر الذي كان قد أحدثه ذلك الشيء. فحاجتنا إلى الماء تقودنا إلى البحث عن (الماء)، وفي الصحراء يقودنا وجود واحةٍ بأشجار مزهرة خضراء إلى توقع وجود الماء وإلا لما نبتَ النبات فندرك وجود الشيء (الماء) في جوف تلك المنطقة من الصحراء من النبات الذي أزهر. فعلى مستوى المشاهدة والرؤية لا نرى الماء الجوفي لكن ظهور آثاره (النبات) دلل على وجوده.

3- إستحالة تَفسير الأثر بدون وجود مؤثر: أن لكل مُؤثِر أثراً يرتبط به نوعاً وشدةً وزمناً. ففي مثالنا السابق في الفقرة (2) لا يظهر النبات في بقعةٍ صحراوية قاحلة بسبب وجود النفط في باطن تلك البقعة لأن النفط غير قادر على إنبات النبات أو تغذيته بل إنه الماء.

ووجود التلف في الملابس المخزونة في خزانة الملابس لا يمكن ربطُهُ بوجود سابقٍ لسارق في البيت لأن مهمة السارق السرق وليس إحداث التلف في الملبس فيقودنا إستدراكنا للأمر إلى وجود حشرة العِث في الخزانة فكانت سبباً في مثل هذا الأثر المخصص، من هذا نستنتج أن الأثر يكفي للدلالةِ على وجود المؤثر حتى لو لم ندركه أو ندرك هذا الوجود.

هذا على مستوى الأشياء التي يختصُ كل منها بأثر مُعين فكيف يكون الأمر حينما تتعدد الآثار بمؤثر واحد. إننا الآن أدركنا بأن تعددُ الآثار بمؤثر واحد يستلزم وجود هذا المؤثر بقوةٍ عظمى لا ترقى إليها قوة أخرى.

هذه القوة التي تعددت آثارها في الكون على أنواع من اللون والطعم والرائحة والطول والقصر. بهذه البساطة نصل إلى وجود هذه القوة ولكن الذي يحدو ببعضهم إلى الإنكار وصولاً إلى الإلحاد هو العجز الذهني عن إدراك هذه القوة.

إن وجود تِلالٍ من الأرض يمكن أن يقودنا إلى إحتمال أن مجموعةً من الآليات قد عملت على إنشاء هذه التلال لكن وجود جبال الهملايا بقمتها "إفرست" يُحجُم فينا هذا الإحتمال ويقودنا إلى أن القوة التي أنشأت هذه الجبال هي من الضخامة والشدة ما يدعو إلى العجب.

ومثل ذلك ما ينطبق على المكوك المصنوع الذي يُحلق في الفضاء وهو من صنع البشر لكنه لا يجيب عن القوة التي بأثرها يظل المريخ والزُهرة وعطارد أجساماً مُعلقة في الفضاء.

إذن، الأمر واحد لكن العظمة تكمن في وجود النسبة والتناسب في القدرة على إحداث الأثر. إن الإنسان مخلوقٌ على شاكلة الله ولكن هذه الشاكلة تحمل مفهوم (الجزء من الكل) و (المحدود من المُطلق) فتتماهى إلى أن تقف لأنها ستصطدم بالقوة الأعظم (الخالق).

4- إستمرارية الأثر وتكرر صوره: بسبب قانون التطور يحدث التغير، والتغير الذي نعنيه في الشيء هو إما زوالُه أو تحولُه من حالةٍ إلى أُخرى. معنى هذا أن الشيء المؤثر يزولُ يوماً ما أو يتحول إلى حالةٍ أُخرى يوما ما.

وبهذا الزوال يختفي الأثر كما أنه بهذا التحول يتغير الأثر، مثالاً على ما ذكرنا: سُم الأفعى.... كان هذا الشيء في سالف القرون من حياة الإنسان سبباً في حدوث أثر (التسمم والموت). فكانت الأفعى تٌقتَل ليزول هذا الأثر وكلما إزداد قتل الأفاعي في منطقة سكانية بالمبيدات والمصائد، حتى يصل العدد منها إلى الصفر، يَزول أثرها.

وتدرج العلم صعوداً بالإنسان إلى مرتبة أعلى فأصبح سٌم الأفعى علاجاً لأمراض كثيرة فصارت الأفاعي تُربى في أحواض المختبرات، فتحولت بذلك من (شيء) يُقتل إلى (شيء) يُربى ويُرعى.

معنى هذا وعلى وفق مفهوم الزوال أو التحول يتحددُ الأثر. لكن هذا الطرح لا ينطبق على (قوة) ظلت هي الأقوى لأن أثرها، ومن ثَمَ آثارها، ظلت مُستمرة وغير قابلة للنقصان بالزوال أو إختلاف الأثر بالتحول.

هذا ما ينطبق على (الأشياء) من حولنا فكيف يمكن لنا أن نتدبر (القوة الأعظم) التي تمارس حالة الثبات بعيداً من الزوال أو التحول؟

***

بعد هذه المناقشه التي أوردناها عن أسباب ظهور الإيمان بالشيء قبل المعرفة، نَودُ أن نناقش دلائل وجود الإيمان قبل المعرفة.

دلائل وجود الإيمان قبل المعرفة:

1- وجود العقل المفكرِ المتأمل: إن الحيوانات لم تبحث في يوم ما عن رب تعبدُه وتتقرب إليه لأنها بلا عقل يُفكر أو يتأمل فأصبحت تلك الوظيفة خاصةً بالإنسان.

إن الله لا يحتاج إلى أن يؤمن به أحد، لكن الإنسان هو الذي في حاجة إلى هذا الإيمان بحكم ما يقدمه هذا الإيمان من استقرار نفسي وثبات على حالة السواء في القيم والموازين وبناء المملكة الإنسانية.

ولولا تزود الإنسان بعقله لما ظهرت محاولات البحث عن الله. ومَن لا عقلَ سليماً لديه لا يُطالب بهذا البحث. صحيحٌ أن محاولات البحث في العقل البدائي كانت ساذجة لكنها كانت جادة في حياة الإنسان وكلُ طور عقلي محكومٌ بوسائل نضجه.

2- علاقَتهُ بالناحية النفسية (العواطف): ومن الأدلة على وجود الإيمان قبل المعرفة جبلةً وفطرةً، ظهور الميل إلى الإستقرار النفسي لدى من يؤمن بوجود الله منذ بواكير الإنسانية.

فالأديان التي صنعها الإنسان وصولاً إلى رَبه كانت تسدُ شاغراً عاطفياً بالحُب والتقرب تارة وبالخوف واتقائه تارةً أُخرى. إن الإنسان كائن خائف منذ وجودِه على الأرض وحتى زوالها مهما إختلفت مراحل تقدمه الفكري وحالات نضوجه العقلي. إن أكبر دليل على ضرورة إيمان الإنسان بخالقٍ يخشاه أو يحبه هو ظاهرة (الموت).

فلقد أدرك الإنسان أنه لابُد من أن يموت يوماُ فأدرك الخوف وصار الأخير سبباُ للبحث عن الإله الذي يُميت أكثر من بحثه عن الإله الذي يخلق. ولولا وجود الإيمان بالعالم الآخر بما في من عاقبة وثواب لما إنشغل الإنسان بالبحث عن ربه لكن القاعدة التي تقول: إن الموت أصعب من كل ما قبله وأهون من كل ما بعده، هي القاعدة التي رسمت خارطة تفكير الإنسان في كيفية التعرف بهذه القوة التي تَخلُقُ وتُحيي وتميت وتبعث مرة أخرى.

3- علاقة الإنسان بالناحية الإجتماعية: كان المَيل الجمعي، العقل الجمعي والضمير الجمعي، هو الغالب على حياة الناس منذ بواكير الإنسانية الأولى. فلقد أنشأ الإنسان مجموعاته في العيش معاً وعدَ هذا التجمع سبباً للإطمئنان من عزلة وجوده ووحشة إغترابه.

وأمام هذا التجمع في فرق وفصائل وقبائل أصبح الإنسان مُلزما بتقديم التنازل عن أفكارِه الخاصة لصالح ما يُرضي به تَجمُعه وتقرِبه إليه. ويُعدُ الميل المبكر إلى روح الجماعة نوعاً من أنواع الإيمان برب الجماعة إيماناً دالاً على الرب قبل معرفته بأثاره.

ومن دلائل استمرار مناغاة الإنسان لإيمان جماعته فطرةً ظهور الملحدين، حتى في عصورنا هذه، وكأنهم غرباء عن مجتمعهم. فقد يتوحدون في منظمةٍ أو حزب أو مؤسسة تظل مهما تضخم عددها، معزولةً عن (القطيع) نافرةً بخصوصية أفكارها.

ومن دلائل الوحدة الإجتماعية وإجماعها على الإيمان أن الملحد يعاني من النشوز الإجتماعي مشاراً إليه بإنحرافه عن السواء العام.

4- دور الإيمان في الإرتقاء الفكري: وهذا دليلٌ آخر على وجود الإيمان قبل المعرفة. فالمعروف المُطالب به دائماً هو قدرة المُلحد على إثبات إلحادهِ وليس قدرة المؤمن على إثبات إيمانه.

فإذا قلت ببساطة أن لكل مخلوق خالقاً وأن هذه الكائنات موجودة بخالق كفى بذلك دليلاً فيما يظلُ المُلحد يعاني من مسألة إثبات إلحادِه. إن إنعدام إقتناع الإنسان الأول بما تصورهُ عن صورة الإله ورمزُه على هواه هو السبب في إندفاع الإنسان نحو ضرورة المزيد من التفكير بما يكون عليه هذا الخالق وهذا ما نعني به الإرتقاء الفكري.

لقد استطلع الإنسان الآفاق قبل أن يستطلع نفسه فكان البحث عن تفاصيل الكينونة والكون سبباً في ظهور أبحاث الفضاء والأجرام والكُوى والبروج وهذا هو، مرةً أخرى، ما نعني به الإرتقاء الفكري.

5- دليلُ الميل إلى الخلاص من الحيرة والإغتراب: لم تكفِ الإنسان الأول فردانيته وقدراته المودعة في دماغه ومراكز عواطفه سبباً لشعورِه بالإنسجام مع الكون الذي حوله، فلم يجد إلا الإله ونوع الدين الذي أنشأه محطةً لإستقرار عواطفه وخلاصهِ من مشاعر الحيرة في الوجود والغربة عن داخله ومحيطه.

لقد كانت الأسطورة تُوفر عليه عنصر الطمأنينة على الرغم من سذاجتها وإنعدام قدرتها على الصمود مع الزمن. لا يمكن أن يستقر الإنسان وأن يتحدى إغترابه إلا بإيمانه بالإله الخالق.

***

بقي علينا هنا أن نفحص المجالات التي ظهر فيها الإيمان قبل المعرفة لأننا سنصل بهذا الفحص إلى معرفة التدرج الإنساني في مسألة الإيمان النهائي الذي قدمته الكتب السماوية عن صور الخالق العظيم.

وسنقسمُ هذه المجالات على نوعين:

1- المجالات المُبكرة في الظهور

2- المجالات المتأخرة في الظهور

أ- المجالات المبكرة: ونًقسمها على الآتي:

1- الآفاق (الشمس والقمر والنجوم والسماء): لقد سبق تفكير الإنسان في إيمانه إلى تأمل الآفاق قبل تأمله نفسه إنسجاماً مع القرآن الذي نزل متأخراً عن هذه الصورة الإيمانية فأثبت حكمة الله في هذا السبق (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ)، فقدم الآفاق وهي البعيدة عن الإنسان على النفس التي هي بين خوالجهِ.

إننا إلى الآن كثيراً ما ننسى التفكير في دواخلنا وننشغل بالتفكير في ما حولنا. فالإنسان لا يندهش بما يملك أكثر من إندهاشه بما يملك من البعيد عنه (ومن ذلك حالة الحسد حيث يحسد الإنسان حالة غيره ناسياً ما هو عليه من نعمة). هكذا مارس الإنسان حالته الإيمانية بآثار الله في ما حوله من الآفاق.

2- الليل والنهار والزمن: وللزمن مفهومان: الزمن الفسلجي الداخلي الذي لا نشعر به إلا بالتقادم في العمر ودلائله التشريحية والوظيفية. والزمن الرياضي الخارجي المصنوع بحركة الأرض حول نفسها لتصنع الليل والنهار وحول الشمس لتصنع الفصول الأربعة.

والإنسان فطرياً، تنبه على الزمن الرياضي قبل أن يتنبه على زمنه الفسلجي. لقد كان الإنسان يتعامل مع الزمن الرياضي فيتزوج في عمر متأخر ولا يقيم إعتباراً لعمره، على عكس الإنسان المعاصر الذي أقام الفواصل حينما تعامل مع عمره وأصبح يحارب الشيب بالأصباغ وتجاعيد الوجه بالجراحة التجميلية وهرم القامة بزاهي الثياب.

3- الظاهرات الطبيعية المتكررة (المطر والبراكين والزلازل): لقد كانت مخيفةً له، وغامضةً في أسباب حدوثها فكانت بذلك سبباً في إيمانه بكيفية الوقاية منها حباً أو كرهاً فجعلها من جملة منظمة الغيب التي يجب أن تُعبد.

إن الفهم المعاصر لهذه الظاهرات الكونية جردها من صفاتها الدينية وروادعها الأخلاقية واعترف بإمكان حدوثها على رؤوس من آمنوا ومن ألحدوا لأنه لا توجد علاقة بين هذه الظاهرات وقيمتها الأخلاقية.

هذا الأمر كان مختلفاً عند الإنسان الذي آمن قبل معرفته حيث ربطها بالعقاب لذلك أقام للمطر رباً وللبراكين رباً وللزلازل رباً كما أوردنا سابقاً

وعلى الرغم من إكتشاف الإنسان المعاصر لأسباب حدوث هذه الظاهرات، ظل إيمان الإنسان القديم بجانبها الردعي الأخلاقي أحلى تفسيراً وأحب إلى النفس تأويلاً

ب- المجالات المتأخرة: ونقسمها على الآتي:

1- النفس (العقل والعواطف والسلوك): لقد آمن الإنسان بربِه في الآفاق ونسيَ نفسه بكل ما فيها من عمليات النضج وتركيبة الدماغ ومنعكسات الحبل الشوكي ومسيرة الهرمونات والموصلات العصبية وأسرار النوم وكهربائية الدماغ والقلب ووظيفة الحيمن وصورة المبيض وأسرار الدورة الشهرية وإلى آخر ما هناك ان كان هناك من آخر.

ومن بين الأسباب التي جعلت الإنسان ينشغل بالظاهرات الخارجية عن نفسه هو أن الإنسان هذا كان محكوماً بالتطلع إلى كبريات منها نائياً عن فحص الدقيق القريب منه ناسياً أن صورة الكون ممثلة في داخله.

2- الميلاد والموت: عندما تنبه الإنسان الباحث عن خالقه عبر مخلوقاته فأقام لها رموزاً، كان يتوسم فيها نصرته على الموت.وحينما أخفق في الحصول على هذه النصرة بدأ يفقد الأمل في إلههِ المصنوع بواسطته.

واستقر به الحال ان الفسحة الزمنية المحددة بميلاد وموت (وهي حياته) أمرٌ لا يحققه إلههُ الوضعي فآمن أن إله الموت والحياة هو إله آخر يختلف عن آلهة العذاب والنعيم الأرضي لكنه ظل يؤمن بالقوة الأعظم.

3- السلوك الفاجر والسلوك التقي: وهذا المجال هو من المجالات المتأخرة في إيمان الإنسان الذي سبق المعرفة بالله. فلقد كان الإنسان يٌنزه آلهة الخير عن فعل الشر فيجعل للأخير آلهة أُخرى، فيتقرب إلى الأولى بالحب ويبتعد عن الثانية بالنذر والقرابين الواقية من شرها.

إذن كان الإيمان (وقد ظل إيماناً) مُقسماً على مفاصل طبيعة الإله المختص بشرٍ أو خير. إن الإنسان في إيمانه بأن الخير والشر ليسا من صنعه بل من وجود قوةٍ أُخرى تملي عليه السلوكين نحى عن نفسه-بصورة أنانية- فعل الشر ليحيله إلى فاعل خارجي؛ إلى أن جاء النص السماوي الذي يقول: (وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا)، واضعاً أمام الإنسان حرية الإختيار والكينونة بواحدةٍ من الخيارين: الفجور والتُقى.

***

وصلنا الآن إلى مناقشة الإيمان بمعرفة ونعني بذلك المحطة التي نضَجَ فيها العقل البشري وتهذبت العواطف. كيف ظهر هذا الإيمان. بمعنى آخر: هل هناك من عوامل أدت إلى ظهوره؟ نعم هناك عوامل.

عوامل ظهور الإيمان بالمعرفة: نستطيع أن نتكلم على هذه العوامل كالآتي:

1- التقدم العلمي الكوني: مما لا شك فيه أنه كلما طابق ما يصل إليه العلم الإنساني بما حوله وبما يدور من فسلجتِه ما قال به الدين مُمثلاً بالكتاب السماوي إزداد إيمان المؤمن وقل إلحاد المُلحد لأن هذه الكتب السماوية نزلت يوم كانت الأداة العلمية للبحث والإكتشاف ضعيفة وقليلة، فلما تقدم الفتح العلمي فوجد أن لدى الباحثين فيه مطابق لما قالت به هذه الكتب تأكدت مصداقية الداعي إلى الإيمان.

ولو كان الكتاب السماوي يروي أحاديث عن أحداثٍ سبق أن حصلت لأصبح بذلك كتاب روايةٍ عن تاريخ يمكن أن يذكره أي مؤرخ، لكن الكتاب السماوي تحدث عن أحداث المستقبل وظل إلى الآن يحمل الكثير من الأسرار التي يكتشفها التقدم العلمي تباعاً.

2- تطور فن الأخلاق: إن الأخلاق التي يسير عليها مجتمعٌ ما من المجتمعات الإنسانية تحمل جانبين: الجانب الفني والجانب العقلي. وكثيراً ما يصادفنا من يقول أن العقل لا أخلاق له ولا يؤمن بها.

هذا هو العقل المجرد الباحث عن المعادلة الحسابية في الأشياء لكن العيش بهذا العقل يعني تصحر النفس البشرية، لأن هذه النفس تحتاج إلى رطوبة العواطف، فنشأ من هذه الحاجة فن الخطاب وأخلاق المعاشرة وأدب النفس وطريقة التعامل.

إن الإلحاد كان يُعلم الإنسان فوضى الكلمات وإهمال الحوار والجدال المثمرين ولو أخذنا القرآن مثالاً على كتب السماء نجده كتاباً ينمي ذوق المحاور وطريقة إمتثال الصغير للكبير والحنو على الضعيف بما لا يجرح فيه نفسه وكرامته، فجاء هذا الكتاب سابقاً دائماً لكل المدارس الوضعية التي تُعلم الإنسان ما يدعي في المدنية الحاضرة ب(الأتيكيت).

3- تقدم دراسات النفس: عندما تحدث الدين عن الثوابت التي تحكم النفس البشرية عارض أهل الإلحاد هذا التوجه وزعموا أنه ضد التقدم العلمي الطبي الذي يحاول أن يسمو بالإنسان نحو الأصح والأفضل.

وحينما توصل الباحثون إلى فسلجة الإنسان والصورة السريرية الناشئة من تفاعل فسلجته مع البيئة شيٌ يفوق الجهد العلمي آمن هؤلاء بما نادى به الدين، حيث الحدود الفاصلة بين المُقرر والطموح وبين الممكن والمستحيل.

كما أثبتت الدراسات المعاصرة في علم النفس الهيولي الكبرى في مغالق وأغوار النفس البشرية فطابق هذا الكشف ما نادى به (علم) الدين من ضرورة الوقفة الطويلة المتأملة أمام هذه النفس، السر المغلق الطلسم الذي يحتاج إلى أقصى الجهد لكشف أبسط الممكن منه.

بهذه المجالات (العوامل) الثلاثة (الكون،الأخلاق، النفس) وجد الفتح العلمي نفسه أمام حالة اللقاء بقول الدين: (سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ).

***

أثر الإيمان بمعرفة: لقد إختلف الإيمان قبل المعرفة عن الإيمان بمعرفة في ظهور آثار واضحة للأخير تفوقَ بها على الأول. ومن هذه الآثار:

1- زوال أو تجحيم الدين البدائي: قام الإيمان بمعرفة الله في دلائل خَلقه بتفنيد العقلية الأولى التي أنجبت دين الميثولوجيا والرمزية الطوطمية.

وعلى الرغم من ذلك ما زالت هناك مجتمعات تمارس طقوس أديانها القديمة بعيدةً عن الإيمان بخالقٍ واحدٍ لا يعتمد التوسط في الوصول إليه.

وتنقسم تلك المجتمعات من هذا النوع على ثلاثة أقسام:

أ- مجتمعات لا تملك أدلة القطع الجازم بالتوحيد

ب- مجتمعات لا تملك أدلة القطع الجازم بالإلحاد

ج. مجتمعات لا تملك قوة الرفض للقديم من تراثها الذي تملؤه الأسطورة

2- استقرار الإنسان صحياً: ونعني بالصحة هنا: صحة النفس وصحة البدن. فعندما عرف الإنسان ربه عَبر ما خلق فيه وحله من دلائل إعجازه غادر مرحلة القلق.

إن البحث العلمي في المجال النفسي والعقلي والعصبي أثبت أن المؤمن بالله إيماناً مُطلقاً أقل الناس تعرضاُ لأمراض النفس. ولا يُحسب على قولنا هذا ظهور الأمراض تلك في الناس الذين يتعاملون مع حقيقة الله (ووسيلة الإيمان به: الدين) تعاملاً طقوسياً جامداً يخلو من التأمل.

3- زيادة تلاقح الدين والعلم: لقد أضاف الدين إلى العلم الآتي من الأمور:

أ- الأخلاق والتهذيب: حيث علم الدين رجل العلم الصبر والتريث وإحترام المجهول واستقصاء النتائج والمطاولة وإنعدام الإضطراب في البحث.

ب- قصور الحس عن إدراك اللامحسوس وإبطال مقولة (مالا أعرفه ليس موجوداً )، حيث أعاد الدين إلى العلم ضرورة إحترام ما لا نعرفه وإحترام القادم من النبوءة بالأشياء.

ج. ثبات النص الديني في وجه المتغير العلمي: إن نظريات العلم تتغير، فكثيرٌ مما تم الإستقرار عليه تَعرضَ للتفنيد والإلغاء أو للتطوير إلى أن التقى أخيراً مع الثابت الديني ( أثبت العلم ثبات الشمس ودوران الأرض حولها، وقال الدين أن الشمس تجري لمستقر لها، فناقض العلم الدين الى أن ثبت أخيراَ أن كل المجموعة الكونية تتحرك بإتجاه مرسوم ومنها الشمس فالتقى العلم مع الدين، فتغيرت نظرية العلم وظل النص الديني ثابتاً).

***

لقد أفرز الإيمان بالله بواسطة معرفتهِ عبر وجود آثاره المتحول ظهور الدين. إن الإيمان قبل المعرفة، والإيمان بمعرفة سبق ظهور الدين. وحينما ظهر الأخير احتاج، لكي يؤسس ثباتاً له، إلى ظهور المبادىء الأربعة:

1- المعبد (الكنيسة، الجامع) Established Organization

2- الطائفة، الفرقة Sect

3- الإنتساب أو التلقيب Denomination

4- المحتوى (العبادة أو الدين) Cult

***

د. ريكان إبراهيم