صحيفة المثقف

صالح الرزوق: التجربة الفنية في قصص: نزلاء المنام لأمان السيد

ماذا يمكن أن تقدم لنا مجموعة قصص في عام 2021؟.

ماذا يمكن أن تقدم لنا مجموعة قصص في عام 2021؟.

هذا أول سؤال واجهني وأنا أقرأ “نزلاء المنام” لأمان السيد. كانت القصص كلها تراوح بين قصيرة جدا وومضة، وهو شيء معروف منذ أيام الماركيز دو ساد (1740 - 1814) وروبرت لويس ستيفنسون (1850 - 1894). وكان يحمل اسم “Fragment” . ولكن تطور لاحقا على يد تشيخوف وكافكا، قبل أن يصل إلينا بالطريقة التي اشتهر بها يوسف إدريس ابتداء من عمله المبكر “أرخص ليالي/ 1954” وما بعد. وكان في كل الأحوال يصور موقفا من الحياة، وينتهي نهاية غامضة ومفتوحة، ويترك بقية المهمة لذكاء وفطنة القارئ. وقد حاولت أمان السيد أن تسير بهذا الاتجاه، لكن مع بعض الاجتهادات التي آتت أكلها.

أولا. حولت الموقف من الحياة إلى فكرة. بمعنى أنها تخلت عن مواجهة ذات الكاتب مع ذات المجتمع، وآخت بينهما، أو ساوت بين المتناقضات. وفي سبيل هذه الغاية حرمت الواقع من تفاصيله، وجردت الشخصيات من صورها. لقد كانت الشخصيات تتحمل أعباء واقعها بالاندماج معه ومشاركته في أسباب الشقاء والفرح كما لو أنهما وجهان لعملة واحدة. أو كما قال وديع سعادة في كلمة على الغلاف الأخير: “إنها تبحث عن قصة وراء كل قصة”. وأفهم من هذه العبارة أنها تكتب ما بين السطور، حيث لكل كلمة ظل، ولكل جملة معنى تسمع صوته ولكن لا تقرأه.

ثانيا. ألزمت شخصياتها بعزلة قسرية، فقد وضعت العراقيل أمام أبطال القصص ومحبة الحياة. وأصبحت حياتهم قاسية، إما لأنهم في الغربة (انظر قصة: سبورت كلاب - ص 24). أو بسبب القهر السياسي وربما الاجتماعي (قصة الجثة - ص15)، إن لم يكن بسبب قسوة الطبيعة وندرة الموارد. وأمام هذا الظرف توجب على كل شخصية أن تعتزل الاندماج مع الآخرين. وتوارت الوحدات السردية في مربعات محاصرة بجدران عازلة أو بزجاج شفاف. وهذا لم يسمح للشخصيات إلا بالمشاهدة أو المشاركة السلبية. ولذلك يجب أن لا تستغرب إذا اختارت موقف النأي بالنفس (إن أحسنت الظن بها) أو الممانعة والإنكار. والمثال على ذلك قصة “تعويذات”. وهي إدانة لسياسة المدينة التي يحكمها شخص “يشبه الإله” على حد تعبير إحدى البنات الصغيرات (ص23). أو قصة “اللجوء قبل الأخير” التي تحمل للقارئ رسالة غامضة تدين بها الواقع جملة وتفصيلا، وفي نفس الوقت تتغزل بكل ما تكره وترفض. مثلا تشبيه الحياة المشرقة والجميلة بالبالوعات (ص115). باعتبار أن كلاهما نافذة للخلاص (115)، وهكذا...

ثالثا. استعملت تقنية الأصوات المعروفة بطريقة معدلة. فقد جزأت صوتها بنسب متفاوتة بين شخصيات متشابهة، أو بين العاقل وغير العاقل. وهذا أسلوب جديد أضيفه لرصيد السردية المضادة، ومن أحدث أمثلته رواية سنان أنطون (فهرس)، حيث يكون الحوار بين المتضادات: مثلا جذع شجرة وحطاب. وبهذا الخصوص أعتقد أن ذاكرة ما بعد الحداثة لم تقفز من فوق جدار الزمن لتتنبأ بحالة سردية مستقبلية (على غرار استقراء أورويل للشموليات في روايته: 1984)، وإنما قفزت بها للوراء لتعيد النظر بدروس وعبر الماضي كما هي حالة فلاديمير سوروكين في عمل، أنسبه لجو الدايستوبيا، وهو روايته المعروفة: يوم من حياة أوبريشنيك - وموضوعها أيام إيفان الرهيب - القيصر الدموي وجزار موسكو. وبها استفاد من شمولية الماضي ليحذرنا من السقوط في شموليات ودكتاتوريات حديثة. وفي سبيل هذه الغاية عمد لتركيب جو قروسطي مظلم، غامض، غير معقول، تلعب به الظلال والأشباح دورا موازيا للإنسان. وأعتقد أن هذا هو خيار أمان السيد. وحتى لا نحمل قصصها البسيطة أكثر مما تحتمل، يمكن أن تقول إنها دمجت الإنسان وعالمه، وحولت الإحساس لحبكة، والأفعال لمجرد انطباعات عن عالم غائب عن أعيننا. لقد وضعت الإنسان في عالم شرير ومسحور، يتحول فيه البشر لحجارة أو لسفن مثل صرصار كافكا (قصة وصية الجسد - ص29). ولكن إذا انتقل الإنسان عند كافكا لصرصار فعلا، وانتهت القضية، كانت سفينة أمان السيد تتماهى مع بطلة قصتها، ولا تعرف من يحمل من، السفينة أم المرأة. فقد كانت بطلة القصة تجر جسدها الذي تحول إلى سفينة ضخمة (ص30). فقط لتضاعف من رحلتها مع الشقاء والمخاطر.

ثالثا. استعملت تقنية الأصوات المعروفة بطريقة معدلة. فقد جزأت صوتها بنسب متفاوتة بين شخصيات متشابهة، أو بين العاقل وغير العاقل. وهذا أسلوب جديد أضيفه لرصيد السردية المضادة، ومن أحدث أمثلته رواية سنان أنطون (فهرس)، حيث يكون الحوار بين المتضادات: مثلا جذع شجرة وحطاب. وبهذا الخصوص أعتقد أن ذاكرة ما بعد الحداثة لم تقفز من فوق جدار الزمن لتتنبأ بحالة سردية مستقبلية (على غرار استقراء أورويل للشموليات في روايته: 1984)، وإنما قفزت بها للوراء لتعيد النظر بدروس وعبر الماضي كما هي حالة فلاديمير سوروكين في عمل، أنسبه لجو الدايستوبيا، وهو روايته المعروفة: يوم من حياة أوبريشنيك - وموضوعها أيام إيفان الرهيب - القيصر الدموي وجزار موسكو. وبها استفاد من شمولية الماضي ليحذرنا من السقوط في شموليات ودكتاتوريات حديثة. وفي سبيل هذه الغاية عمد لتركيب جو قروسطي مظلم، غامض، غير معقول، تلعب به الظلال والأشباح دورا موازيا للإنسان. وأعتقد أن هذا هو خيار أمان السيد. وحتى لا نحمل قصصها البسيطة أكثر مما تحتمل، يمكن أن تقول إنها دمجت الإنسان وعالمه، وحولت الإحساس لحبكة، والأفعال لمجرد انطباعات عن عالم غائب عن أعيننا. لقد وضعت الإنسان في عالم شرير ومسحور، يتحول فيه البشر لحجارة أو لسفن مثل صرصار كافكا (قصة وصية الجسد - ص29). ولكن إذا انتقل الإنسان عند كافكا لصرصار فعلا، وانتهت القضية، كانت سفينة أمان السيد تتماهى مع بطلة قصتها، ولا تعرف من يحمل من، السفينة أم المرأة. فقد كانت بطلة القصة تجر جسدها الذي تحول إلى سفينة ضخمة (ص30). فقط لتضاعف من رحلتها مع الشقاء والمخاطر.

بقيت نقطة أخيرة بغاية الأهمية. وهي مشكلة لها علاقة بالتجنيس أو الجندر. مثلما كانت النصوص طيفا عريضا من الكتابات دون أي انتماء لنوع شرعي له أصول وتقاليد مستقرة، كذلك هي الشخصيات، يصعب أن تحدد هوياتها. هل هي من الذكور أو الإناث. وهل هي أساسا شخصيات أم أفكار هيولية ؟؟!!.. وكذلك بالنسبة لقاموس أو مفردات التعبير. فهي من اللغة الفصحى الثقيلة أو من بين اللهجات العامية دون أن تدخل في مرحلة الكلام الثالث، ما اصطلحنا على تسميته العامية الفصيحة، وتخللها حمولة ملحوظة من المفردات الوجودية التي لا تعيدنا لسارتر ولا رفيقة دربه دوبوفوار، ولا لصديقه اللدود كامو، بل لنوع هو نسيج وحده، وأقصد الأمريكي هنري ميلر الذي لم يترك كلمة من لوائح التابو دون أن يستعملها: ابتداء من القيء والفرج والبصاق وحتى النفايات البشرية بكل أنواعها. وقد تغلبت هذه القصص، على هذا الجزء الأسود من المضمون، بالتعابير المجازية التي تستعمل المفاهيم وليس الإشارات. وكانت تقفز من فكرة إلى فكرة بلا أدوات تشبيه وبجمل طويلة ومتشعبة. وبهذه المناسبة لا بد من التنويه أن اللغة كانت مجازية فقط وليست شعرية. بمعنى أنها راوحت عند حدود شبكة من العلاقات غير الطبيعية. وأضفت نوعا من الغموض والتردد على ترتيب المفردات، دون أن تخرج من إطار معاناتها مع عاطفتها المضطربة. وإن كان لا بد من تصنيف لهذا الأسلوب: لا يسعني إلا أن أضعه في ما يمكن أن أسميه “الوسائط المتعددة”، وهو اسم مستعار من التكنولوجيا الحديثة. وفيه يخترق إطار كل قصة عدة أساليب لكل منها مستوياته وخصائصه، حتى تتحول القصة الواحدة لشجرة من الأفكار والحكايات.

د. صالح الرزوق

....................

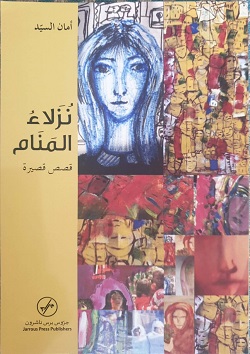

*صدرت المجموعة عام 2019 عن دار جروس برس ناشرون (طرابلس لبنان/سيدني) في 120 ص. وبغلاف للفنانة التشكيلية عتاب حريب.