صحيفة المثقف

سامي عبد العال: الفلسفة والأطفال.. تأسيس العقلانية المرحة

ربما لم يلتفت كثيرٌ من الفلاسفة إلى (مسألة الطُّفولة) كموضوع للتفكير والتحليل، ولم يضعَ أحدُهم نفسه مكانَ طفلٍ يحبو بين يرقات الأفكار والهواجس والمخاوف والغرائز والأحاسيس. بل ربما لم يعتنِ فيلسوفٌ بممارسة التأمل فيما يفكر فيه الأطفال مجارياً تصوراتهم ورؤيتهم للعالم والحياة. لأنَّ الأطفال كائنات تسقط من (غربال التفلسف) بمعناه الميتافيزيقي والعقلي. لا لصغر هذه الكائنات الإنسانية الغضة فقط، بل كذلك لأنَّ الغربال واسع الثقوب جداً حول المسائل الكبرى (الإله- الوجود – الحقيقة – المعنى- الموت- الحرية- الماوراء) في تاريخ العقل البشرى. ولذلك تسقط من ثغراته أغلب التفاصيل الدقيقة لمسائل وقضايا قد تكون أكثر جوهرية في الحياة. كما أنَّ الفلسفة أشبه ما تكون (بالصناعات الثقيلة) في المجتمعات الإنسانية التي تلتقط أبعد الأهداف والغايات لا أقربها، وعادةً ما تنظرُ إلى الأطفال شذراً من عَلٍ بين التفاصيل التافهة!!

ربما لم يلتفت كثيرٌ من الفلاسفة إلى (مسألة الطُّفولة) كموضوع للتفكير والتحليل، ولم يضعَ أحدُهم نفسه مكانَ طفلٍ يحبو بين يرقات الأفكار والهواجس والمخاوف والغرائز والأحاسيس. بل ربما لم يعتنِ فيلسوفٌ بممارسة التأمل فيما يفكر فيه الأطفال مجارياً تصوراتهم ورؤيتهم للعالم والحياة. لأنَّ الأطفال كائنات تسقط من (غربال التفلسف) بمعناه الميتافيزيقي والعقلي. لا لصغر هذه الكائنات الإنسانية الغضة فقط، بل كذلك لأنَّ الغربال واسع الثقوب جداً حول المسائل الكبرى (الإله- الوجود – الحقيقة – المعنى- الموت- الحرية- الماوراء) في تاريخ العقل البشرى. ولذلك تسقط من ثغراته أغلب التفاصيل الدقيقة لمسائل وقضايا قد تكون أكثر جوهرية في الحياة. كما أنَّ الفلسفة أشبه ما تكون (بالصناعات الثقيلة) في المجتمعات الإنسانية التي تلتقط أبعد الأهداف والغايات لا أقربها، وعادةً ما تنظرُ إلى الأطفال شذراً من عَلٍ بين التفاصيل التافهة!!

دوماً لم يتصور الفلاسفة لبرهةٍ العيشَ مكانَ غيرهم صغيراً كان أم كبيراً ولو على سبيل التوهم، لانهم يتوحدون بالأنساق العقلية الممتلئة بحجم الفكر والكون معاً. كما أنَّ الفيلسوف كائن عملاق إلى حد اللعنة منذ ولادته الفلسفية حتى يصبح فيلسوفاً عظيماً، فما بالنا إذا كان الموضوع المقترح الذي سيفكر فيه أطفالاً !! بالتأكيد لن يزج الفلاسفة بأنفسهم في هذا الموضع من قريب أو بعيدٍ. ذلك على الرغم من أنَّهم كانوا في يوم من الأيام مثل هؤلاء الأطفال يلهون ويتشاغبون ويمرحون ويعبثون بالأشياء، بل ظلت تلك المرحلة (من زاوية كهذه) فاعلةً في هوامش الأنساق والأفكار بعد أنْ تعملقوا فلسفياً دون رجعةٍ.

والخلط هنا واضح تماماً لدى الفلاسفة بين كون (الطفولة) مرحلةً عُمرية لها خصوصياتها العقلية والعاطفية وبين كونها (فكرةً خصيبةً) قابلةً للطرح في إطار الفلسفة ويمكن الوصول إلى تحليلات عميقةٍ حولها بالوقت نفسه. أليس الأطفال رمزاً للبراءة وعلامةً على التلقائية والتغني بالحياة وهم الأقرب للتعبير عن طبيعتها؟! بلى... إنَّهم إذن السعداء بلا خوف، وهم الأصداء الباسمة لعالم متجهم. وبالتالي سيتجدد الاستفهام بطريقة دائمة، هل يمكن للفلاسفة استضافة الأطفال على طاولة الفكر؟ ما الذي يسمح للطفولة بالنمو الفلسفي المتطور؟ كيف نحرثُ ونمهد ونطور حياتهم العقلية انتظاراً لعالم أفضل؟ ربما كان هذا هو الأمر الجدير بالملاحظة وراء الاهتمام بالطفولة من خلال التفلسف على نطاق الفهم والمعرفة والتحليل. فضمن احتفاء اليونسكو ذات مرة باليوم العالمي للفلسفة أعلنت اطلاق كرسي جامعي جديد حول الطفولة. جاءت مهمته الأولى هي:" الاعتناء بممارسة التفلسف مع الأطفال".

وحقاً ... يا لها من فكرةٍ رائعةٍ وخطيرة على المدى البعيد!! لا لأنَّ الفلسفة تهبط من أعلى لتداعب خيال الطفولة الغض كما قد يفهم البعض، ولكن لأنَّ الطفل (وربما الطفل وحده) هو مصدر الاحساس بجرأة الرؤى ونزقها الخطير ومرونتها اللامتناهية وانفتاحها دون محاذير. وهذا بالنسبة للطفل أمر سهل، لأنَّه كائن عصيٌّ على الاحتواء حتى ولو كان هشاً، فهو يشغل محيطه بالحركة واللعب الحر والصخب الجميل.

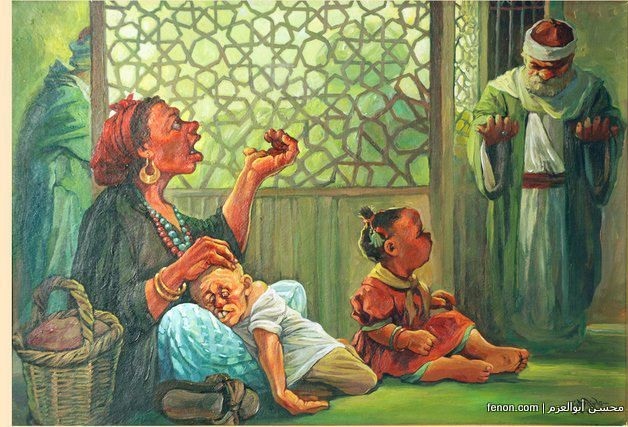

من طرف آخر، لِماذا لا يكون ذلك اعادة اكتشاف للتفلسف ذاته مرة أخرى؟! فليكن التفلسف بلسان الطفولة رؤى منفتحة وقابلة للتغير والإمتاع والتنوع. بل ليكن اتجاهٌ من هذا القبيل الطفولي أفكاراً مجنونة، عجائبية لا تعبأ بكآبة العالم وشيخوخته الفجة. لقد كانت صور الفلاسفة (كما جاءت بلوحات الفنانين التشكيليين طوال التاريخ) رجالاً طاعنين في السن والمصير والشكل. وأظهرت الصور أنَّ الزمن قد ترك على أخيلتهم تجاعيد وخربشات غائرة لدرجة البروز. وخطّت الفرشاةُ التي جسدت ملامحهم الفكرية ضربات المجهول الذي ينحتونه فوق جباههم، وإضافة إلى هذا وذاك رسّبت الألوان يأسّاً مصيرياً يطلقونه كلما تأمل القارئ انساقاً ميتافيزيقية مطلقة.

وبالمقابل لم تكن لتوجد هناك أيةُ براءةٍ هي الطيش والحماقة واللاجدوي بالنسبة للفلاسفة... تلك الأشياء التلقائية التي قد تكون مطلوبة في الأفكار كالملح بالنسبة للطعام. إذ لا يوجد فكرٌ دون هوامش حُرة تنزلق انهياراً، ومن غير سراديب ودهاليز ممتدة تحت المتون، تنقل رائحة الغرائز وعبق الجذور المرتعشة بزخم الحياة.

هكذا تاريخياً كان الفيلسوف يمثل كلَّ شيء آخر (يقوم بدور أيَّ كائن) إلاَّ أنْ يكون طفلاً. كان حكيماً وقوراً (سقراط- هيراقليطس – لوكيوس سينيكا - إميل سيوران). كان رجلاً للدولة (أفلاطون- سولون- أرسطو- ماركوس أوريليوس)، كان انتهازياً يجيد حياكة الصراعات (مكيافيللي- هنري برنارد ليفي)، كان عالماً مهيباً (ماكس بلانك- هيزنبرج- جيمس جينز- أينشتين)، كان أديباً (فولتير- موريس بلانشو- سارتر- ألبير كامو- فيليب سولرز)، كان صائغاً فذا للمفاهيم (جيل دي لوز- جوليا كريستيفا- تشارلز تايلور)، كان عقلانياً صارماً (ليبنتز- كانط- هيجل). لكنه مقارنة بذلك لم يتخيل نفسه روحاً طفولياً يعابث الوجود والحياة. برغم أن الروح الهش هذا بإمكانه أن يغذي أفكاره ويثير اندهاشه الطازج بالحقائق والعالم والزمن وحركة التاريخ.

ذلك الأمر هو الأولى بالنسبة للفلسفة كشرط وجودي لنشاطها العقلي المفتوح. لقد كانت الفلسفة لدى اليونان (ومازالت) هي الباثوث pathos، أي الاحساس الانفعالي المفرط الذي يحرك الانسان اندهاشاً نحو التساؤل الحر وكشف المعاني العميقة للحياة. والطفل من تلك الناحية لا يستنكف اندهاشاً متكرراً يأتيه كالبرق طوال الوقت ولو حدث مئات المرات تلو المرات. فليس يوجد كلل ولا ملل لدى الطفل من مشاهدة العالم كما لو لم يره من قبل. الدهشة الفلسفية الطفولية تعد حدثاً، موقفاً حياً، انتاجاً طازجاً حول الأفعال وردود الأفعال. وليست الدهشة فكرة صورية وجدت موضوعها اتفاقاً في هذا العالم التلقائي. لأن كل دهشة من هذا القبيل تلتقط دلالتها من رحم المعضلات التي تواجه الفكر. وبهذا تتميز تلك الدهشة بالأصالة الإنسانية. لكن: كيف سيجري ذلك الوضع، وما هي تداعياته لدى الأطفال؟

يتساءل الطفل حول أبسط الأشياء غير المتسقة أو التي يراها نافرة، يساعدها على الخروج من المألوف، تاركاً الفرصة لتتجلى عبر خياله. فليس الطفل كائناً مجاوراً للأشياء ولا معانقاً لها من الظاهر، لكنه دوماً هو في القلب منها جرياً على كونه طاقة متفجرة، تتفاعل مع الأحداث مباشرةً. ولعلَّ ذلك منبع خوفنا الدائم على الأطفال. فنحن نتوقع إمكانية الحاق الأذى بهم في الحياة الاعتيادية، لأنهم لا يقفون بمعزل عن الأحداث، ينجذبون إلى كل ما هو غريب أو أن كل العالم لديهم يستحق المغامرة بالفعل. المسألة أنَّ الأطفال يتركون أنفسهم دونما تحفظ ولا تراجع. أي يتميزون بفرط الانهماك المتواصل بلا محاذير قد يراها الكبار خطيرة ومهلكة.

الطفل بهذا المعطى يسري داخل كل العقول الإنسانية التي تستحق هذا الاسم. فقد يكون الفيلسوف هَرماً وأكل منه الدهر ما أكل كما أشرت ومع ذلك يتقافز داخله إحساس طفولي بالعالم في أوقات السعادة والبهجة. ولعل طفولة الأفكار والتصورات تسكن جميع الأعمار دون استثناء. وهي قدرة تتجاوز الزمن والنوع والأعمال. هناك صورة معبرة تماماً عن هكذا أحوال لعالم الفيزياء الفذ ألبرت أينشتين وهو يعبث بآفاق الرؤية أمام مشاهديه، إذ يخرج لسانه كالطفل النزق في وجه الآخرين. فتبدو روحه الطليقة سارية إلى المتلقي قصداً كأنه يقول: انظروا إلى هذا الطفل الذي مازال يسكنني حتى اللحظة رغم هذا الإبداع الشاق ورغم أن أفكاري جافة تتعامل مع الكون والمجال الموحد والطبيعة والزمن والحركة. وكذلك هناك في صورة أخرى تداعب أنامل أينشتين أزرار البيانو كطفل يتلهى بالأسرار من وراء والديه. ويتماوج جسمه مع النغمات كما يتراقص الأطفال في نشوة غامرة أثناء اللعب.

وربما يتساءل القارئ: هل هذا العالم هو نفسه صاحب أكثر النظريات العلمية تعقيداً (نظرية النسبية)؟ أبعد من هذا، لقد اعتبر اينشتين الجنون معياراً لقبول النظرية العلمية من عدمها. فحينما عرضت عليه إحدى النظريات أبدى نقداً شديداً لها قائلاً: النظرية غير مقنعة لأنها ليست مجنونة بما فيه الكفاية حتى يتم تصديقها. وكأنَّ عالِم الفيزياء العبقري يجب أن يصدق الجنون بما فيه من نزق ومخاطرة وليس العقل!! وكأن المعايير أيضاً لا تتوقف لدى الأمور الظاهرية ولا تكتفي بالسهل منها حتى يدخل تحتها انجاز علمي. ونحن نعلم أن الطفل يتصور العالم مقلوباً ومرحاً في الوقت نفسه. ويتمسك بأبعد الأخيلة غرابة عن الواقع. وعندما سأل أحدهم أينشتين عن تعريف النسبية قال: هي بالضبط عندما تنتظر حبيبتك في مكان ما بكل شغف وترقب. فكل دقيقة تمر عليك حينئذ تشعر كأنها سنة كاملة حيث لا تريد الثواني أنْ تتحرك. وعندما تجلس إليها وتتبادلان أمور الحب تشعر أنَّ الساعات تمرق كثوانٍ خاطفةٍ!!

الطفل ككائن متفتح هو الذي تأمْل مؤسسات التعليم والثقافة ضمنياً صقلَ مهاراته الفلسفية وتنميتها. وفي هذا الشأن، ماذا تقدم الفلسفة للطفولة من اسهام؟ هل ستكتشف شيئاً مختلفاً؟ بكلمات أخرى: ما أهمية هذا العمل غير التقليدي في المجتمعات؟ قبل الإجابة عن الأسئلة علينا تقليب الموضوع في أكثر من اتجاه.

إنَّ طفولة بدون تفلسف لهي قتل ممتد لبراءة مذهلة لدينا في كافة جوانب الحياة. كيف لا والأطفال يطرقون دوماً الأبواب المجهولة داخلنا بصورة يومية. لأنهم كائنات أولاً افتراضية متخيلة (طفل بالفعل رجل بالقوة على طريقة أرسطو)، فلا يقع الأطفال منا موقع التطابق الأبوي مثلما نظن كأنهم نسخ من أصول ثابتة. هم لن يكونوا نسخاً مشوهة من جدارنا الفكري المهترئ، كما أنهم مشروعات مفتوحة على الاختلاف القادم شئنا أم أبينا. وهم كذلك يمثلون هذا الفيض الثري بكل ممكنات المستقبل. إنَّ الوقوف في وجه تلك المعاني الحرة لهو وقوف أمام التاريخ. وسواء أكان الأطفال هكذا أم غير ذلك، فلن يستطيع التفكير الأبوي صدّ تداعيات الطفولة الجارفة.

الملاحظ في الثقافة العربية الإسلامية: أنَّه لا توجد أسماء دالة على مراحل الطفولة بعد الولادة تحديداً. لدينا هناك فقط ثنائية: أنثى وذكر. منذ اللحظة الأولى لولادة ذلك الكيان البكر من اللحم لا يذهب الناس إلى اسعاده وتفهم ما هو وتوفير الأجواء المناسبة لرعايته والنزول بأفكارهم إلى مستواه. لكنهم يتساءلون فقط أمام كل مولود جديد: هل هو ذكر أم أنثى؟! ومن خطورة ذلك السؤال العنيف، نقل القرآن تلك الواقعة البيئية: " إذا بُشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم". لدرجة أن فكرة الأنثى والذكر تختزل كافة مظاهر الطفولة في مجرد لحم قابل للتصنيف الاجتماعي. لأن تضاريس الجسم أهم لدينا من تضاريس العقل والشعور والكيان المستقبلي. وفي بعض المجتمعات العربية عوضاً عن ذلك، يُلبسون الأنثى (البنت) ثوبَ الذكر (ملابس الصبي) للإيهام طوال الوقت بأن البنت ولد هروباً من بقايا الخزي والعار. وأن البنات سيعيشن في جلباب الحياة الاجتماعية كالأولاد لا وفق طبيعتهن. فهل سيكون هناك أمل فلسفي وراء تلك العقول؟

ونظراً لذكورة المجتمعات العربية حتى النخاع، فقد اختفت كل طفولة وراء هذا التمييز غير الإنساني. بل تناثرت الطفولة أشلاءً على قارعة القهر والقمع إزاء ما هو انثوي. وبالنتيجة أيضاً أن هذه المجتمعات كثيراً ما تُضيِّع الذكر (أي الصبي/ الولد)، لأنه سيُحمّل بتصورات ذكورية (رجالية) مدمرة لبراءته مبكراً. إذ ينادي عليه المحيطون بألفاظ دالة على الكبر استعجالاً لفكرة الرجولة المعترف بها، فهل سيكون ذكراً قبل أن يعيش طفولته؟ وفي هذا الحال ينتزع حق الطفل في ممارسة التفكير بكل نزقه وطيشه. جميع أطفال العرب راحوا (أو على الأقل عاشوا) ضحايا لأزمنة غير زمنهم البريء، كانوا يرتدون عنوة (أدمغة اجتماعية social brains) فوق مستواهم العقلي. وكانوا طوال الوقت في المناسبات والأحداث يُحشرون بين صفوف القيم المتهالكة والمتكالبة لإرضاء سلطة الذكورة السائدة داخل المجتمعات. أمَّا أنْ يعيشوا حيواتهم الخاصة بملء الكلمة، فهذا هو أخر شيء يمكن اخذه بالاعتبار!!

نقول ذلك وسط الكآبة التي تعيشها الطفولة في كل مكان مع الحروب والصراعات والتعليم المشوه والحياة العنيفة على خريطة المجتمعات العربية. وقد تجاوزت الكآبة قدرات التحمل الممكنة لدينة وبخاصة عندما نحاول بناء المستقبل. على سبيل المثال: التهمت الجماعات الإسلامية (كالإخوان والسلفية الجهادية والدواعش...) أطفالاً حينما دجنت عقولهم لصالح فكر تنظيمي مغلق. وحاولت حشو أدمغتهم بأفكار التكفير وتذليلها للسمع والطاعة وقتل التفتح الإنساني لذواتهم. بحيث إذا بحث الطفل داخله عن أية إرادة مرحة لن يجد غير الخشونة المتوارثة والتعاليم الدينية العنيفة المتشبع بها. وبالتالي عندما يكبر سيصبح عضواً جهادياً ناشطاً على أعمال العنف والإجرام. تماماً مثلما جندهم الإرهابيون لتنفيذ الأعمال الإجرامية في العراق وسوريا وليبيا كما رأينا أطفال وسبي الدواعش. فكثيراً ما تم تحويلهم إلى أحزمة ناسفة ينفذون عمليات التفجير والاغتيال والقتل. ولكم شاهدنا استعمالهم كوسطاء غير مشكوك فيهم أثناء تجارة الأسلحة ونقل المواد الممنوعة وتجارة الرقيق البشري (قوادون صغار).

وليست بعيدة عن ذلك، صور الأطفال الغرقى التي التقطتها الكاميرات أثناء هروبهم عبر البحر المتوسط من دمار الربيع العربي. هؤلاء لم تطرق بعض الفلسفة ولا المعرفة بمعناها الإنساني أبواب رؤوسهم بعد. بل لم يجدوا منفذاً لحياة كريمة داخل بلادهم، فكانوا على غرار الطفل السوري إيلان كردي الطفل الشهير لقمةً سائغةً للغرق أو الضياع. وإجمالاً خارج هذا السياق كان تعليم الأطفال في هذه الأجواء كارثةً ما بعدها كارثة. حيث أنه تعليم هو الحفظ والتلقين والاستظهار والتقيؤ للمعلومات والمعارف مرة أخرى. لا يوجد إبداع ولا فكر من شأنه احترام ملكاتهم ولا تنمية مهاراتهم المتميزة.

إن الفلسفة تحديداً تنمي ملكة الفهم المنطقي للأشياء والعلاقات وتصقل مهارات النقد ورؤية السلبيات والإيجابيات. ولئن أردنا انقاذ الطفولة من غربال المجتمعات المتخلفة، علينا بتنشئتهم فلسفياً على مبادئ التفكير الخلاّق وحل المشكلات والإبداع في طرح الأفكار وبناء الشخصيات المفهومية وممارسة المرح العقلي إلى أقصى درجة. لأنَّ التفلسف سيحل عقدة لسانهم الجمعي الذي كبل وجودهم ثقافياً تحت تصنيفات اجتماعية لا طائل من ورائها سوى تكرار الماضي. أي أن التفلسف سيمزق خيوط العنكبوت التي تجعلهم قابعين في كهف قديم اسمه الموروثات والتقاليد المعرفية. فهوس التقاليد لدينا في المجتمعات السلفية يفوق هوس المرضى النفسيين بالأشياء من حولهم. حتى أن الأطفال يخرجون إلى الحياة مزعورين- مرعوبين ومغلفين بأغطية وراء أغطية من التحريمات والنواهي تجاه الحياة والعيش بطريقة العقائد الدينية. كيف يمكن إعادة الانسجام الطفولي إلى حياة هذه الكائنات المرحة؟

التفلسف يمرّن الطفل على التسامح مع ذاته أولاً. لأنَّ لهوه المتواصل يعد أكبر مُعلم لإنشاء منطق لعبي ناقد. إنه نسق من الألعاب والحيل والاحتمالات والأساليب التي يمكن تركيبها وتفكيكها دون عنف شريطة أن يعيشها بكل حرية وبراءة. مثله مثل ألعاب البزل والمكعبات والألعاب الافتراضية، حينما تفتح مهاراته على المستحيل الخيالي. وتدخله إلى عالم ساحرٍ من الأعاجيب والترحال الرغبوي هنا وهناك دون قيود. وإذا كان الأطفال عقولاً غضةً على طول الخط، فالتفلسف المرح يمنحها قواماً يناسبها. يجعلها فضاءً للتجريب واللعب الحر بالأفكار كما هو المرح الجاد الذي يستغرقون فيه بكل كيانهم. وبخاصة أن الأطفال لديهم نزوع نقدي فطري، يكاد يعصف بجميع الثوابت ولا يعترف بشيء إمامه.

إذن (العقلانية المرحة fun rationality) ممارسة لآفاق العقل والتفكر الإبداعي بشكل غير مقيد. وهي ستبْرُز على أنقاض العقلانية الزائفة التي تستعمل المنطق بقوانين صارمة منفرة كما تفرزها الفلسفات والعقول التقليدية. كأن آفاق العقل ليست إلاَّ لاهوتاً سرياً يهيمن على الأفكار وطرائق التعقل. بينما يقدم الأطفال شيئاً غرائزياً وغرائبياً بالوقت نفسه. ليس ما يُعقل أنْ يخضع كل ما يقولون ويفعلون إلى التصنيف على الدوام، لكنه قد يكون أساليب مرنة مشبعة بالسخرية والبهجة والانفعال البريء. وقد يكون بالمثل أكثر انضباطاً وامتلاءً من خلال الإثارة والتشويق والطرافة.

المدهش أنَّ الفلاسفة المعاصرين تحولوا إلى أنماط طريفة من الفكر النزق والحر بامتياز. فمفاهيم اللعب والاختلاف عند جاك دريدا والسيمولاكر (الصور الزائفة) عند جيل دولوز ولذة النصوص والقراءات المتعددة عند رولان بارت وحرية التأويل عند جورج جادمر وبول ريكور وأمبرتو إيكو والروح ما بعد الحداثي عند جيانو فاتيمو وفرانسو ليوتار وممارسات التفلسف في المقاهي والشوارع والحدائق العامة حول النكات والقضايا الساخرة والأحداث العامة عند فلاسفة العالم الافتراضي .. أقول إنَّ هذه الصور كلها صور من الأفكار المرنة والمفتوحة حاضرةً بقوة في نصوصهم. أَلاَ يعتبر ذلك الوضع استعادةً (لطفولة فلسفيةٍ ساريةٍ في المفاهيم والممارسات الفكرية) كانت غائبة طوال تاريخ الفكر الغربي؟

ها هو رولان بارت يعتبر أنَّ النص ضربٌ من التأجيل اللامتناهي للمدلول، المعاني، المفاهيم. فالدوال التي تنتج المعاني دون توقف هي النسيج الأهم في النصوص. وذلك بالضرورة يعني كون (التأليف- القراءة) لعباً حراً free play. وطبعاً يقصد بارت أن هناك نوعاً من اللعب الممتلئ بالمعاني ما بين الدوال وتوليد الدلالات الحرة من وراء الألفاظ. وهو النشاط الجمالي القائم على الإزاحات dislocations والتداخلات overlapping والتقاطعات بين نقاط التماس contiguities والاختلافات variations في النصوص مهما كانت تقليدية. تلك الفاعلية النصية هي انهماك واستغراق أشبه بألعاب الأطفال الذين يواصلون الاكتشاف والتعرف على العالم. هذا الفعل سيتم في جو من عقلانيةٍ تعتبر الموضوعات متغيرات قابلة للبناء والهدم، التعديل والتنويع، التشظي والتكوين الدلالي الفوضوي والخلاق.

إنَّ تلك المعاني الطفولية هي طاقات رمزية عابرة للنصوص كما هي عابرة للمفاهيم التقليدية حول الأطفال. ومع هذه القضية الشائكة، روى أحد حكماء التربية تجربته مع الطفولة في الحياة: أنه قبل الزواج الذي ظللت أتحسب وأعدُّ نفسي لمسئولياته كانت عندي ست نظريات مجرّبة لتربية الأطفال ورعايتهم وكيفية تعليمهم أمور الحياة ... لكن بعد الزواج أعطتني الأقدار ستةَ أطفالٍّ في غاية الغرابة ... إذ لم أجد لدى أية مفاهيم ناجعة عن الطفولة وتحولاتها، ولم تُجدِ معهم أية نظرية واحدة مما عرفت سابقاً!!

سامي عبد العال