مرايا فكرية

المثقف في حوار خاص مع الأكاديمي د. سامي عبد العال (2)

خاص بالمثقف: الحلقة الثانية من حوار خاص مع الدكتور سامي عبد العال، أستاذ الفلسفة في جامعة الزقازيق، ضمن مرايا فكرية، وحوار شامل أجراه معه الأستاذ الباحث مراد غريبي، حول آفاق الفكر الفلسفي، فأهلاً وسهلاً بهما:

القسم الأول: الفلسفة (2)

س6- أ. مراد غريبي: "وربما ستكون الفلسفة على موعد مع تحويل الإنساق الفلسفية الكبرى إلى ساحات لعب ممتع" العبارة لكم د.سامي، ماذا عن الفلسفة والطفل؟

ج6- سامي عبد العال: العبارة وردت ضمن متن " فكرة الطفولة " في مضمارِ الفلسفة، لأنَّ الفلسفة كأبرز صور الفكر الإنساني لن تظل متجهمةً طوال الوقت دون ابتسامٍ. والتجهم فلسفياً ليس إلاَّ الكآبة الخطيرة إزاء كل فكر طريفٍ وجذّاب. وليس مطلوباً من الفكر أنْ يدفعنا إلى حافة اليأس، لكنه يجب أن يجدد حالتنا العقلية باستمرار. إنه في هذا السياق" المزاج الفلسفي" المُعقلنrationalized philosophical temper رغم غرابة التعبير. وعندما يتعامل الفيلسوف بكل نزق تاركاً العنان لعقله الحر، فسيكون أشبه بالأطفال العابثين بالأشياء عبثاً منتجاً لا فوضوياً. إنه سيستعيد الحالة النزقة التي لا تعبأ بالسماجة المتراكمة في كل مكان. والحقيقة أننا نعاني من(الفكر السمج)، هذا الذي يدعوك للانزواء بعيداً ولا يزيدك إلاَّ تكديراً. وحدها القدرة على المرح المنتج هي التي تجدد الآفاق نحو الأفضل، لا توجد حضارة ليس بها إبداعات مرحة، وفي الوقت عينه تستغرق أصحابها داخل مهام مختلفةٍ من النشاط والحيوية.

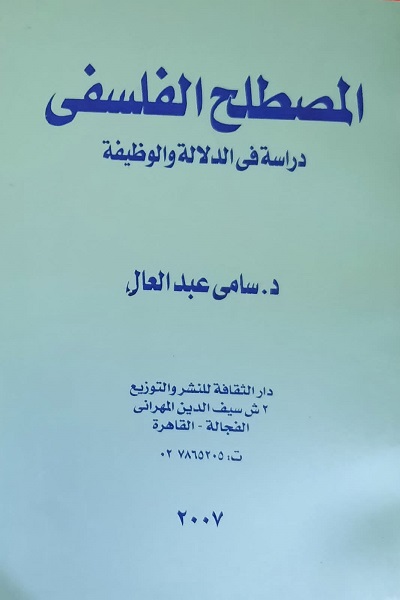

المعنى أنَّ الأطفال يحولون أكثر الأماكن قداسةً ومهابةً إلى ساحات لعب ممتع وفاعل. وعلى شاكلة ذلك، ستكون الفلسفة المأمولة للأطفال بعضاً من هذا التحول. فالانساق الفلسفية نالت من المهابة ما نالت، ورسّخت في تاريخ الذهنيات ما رسخت من رؤى وأفكار، ولكن عندما يلجُ إليها "عقل طفولي" نزق إلى حد التهور، ستصبح فضاءات للعب ممتع، أو بالأحرى لعب حُر free play. وقد أصدرتُ كتاباً حول تلك القضية واعتبره (نصاً مفتوحاً) حتى الآن، لأنَّ الكتب في الحقيقة لا تُغلق، حتى وإنْ وقعت بين دفتي غلاف في لحظة من اللحظات. الغلاف مجرد نقطة في سلسلة لا متناهية من النقاط الأخرى التي لم تكتب بعد، وربما لا يكملها المؤلف ولكنها ستُترك لعمليات كن القراءة المختلفة.

إنه كتاب " العقلانية المرحة joyful rationality " ، وهو معْنِيٌّ بفلسفة الأطفال. والتفكير الذي يقترحه الكتاب مختلفٌ عن محاولة تبسيط الفلسفة للأطفال. فالتبسيط قد يكون مرحلة تضع الفلسفة كمادة للتعبير الواضح لعقول الأطفال وقد يكون ذهاب إلى حيث التسلية وتمضية الأوقات. وتلك بلاريب خطوة مهمة لم تحدث في ثقافتنا العربية حتى الآن. ولابد أنْ تأتي من داخل مجتمعاتنا، لا أنْ ندفع الأطفال للجلوس على مائدة مجتمعات أخرى انتظاراً لمعلبات الفكر(البضائع المستوردة). أما فلسفة الطفولة كما في كتاب العقلانية المرحة، فتعبر عن: كيف يلتقي الأطفال مع سمات جوهرية للحياة حتى داخلنا نحن الكبار؟ وأنه ليس يوجد الفكر الجامد الذي يخلب عقولنا بالمهابة. فلو وُجد هذا الكائن المحشو بالمهابة المصطنعة، فلن يكون أكثر من ثعلب يرتدي عباءة الذئب منتظراً أقرب فرصة للمراوغة.

والفكرة السابقة بارزة الأصداء داخل الفلسفات المعاصرة وبخاصة اتجاهات ما بعد الحداثة. لأنَّ هناك مساحة كبيرة للعب والدينامية وتكوين آليات حرة تشتغل على هكذا مفاهيم، لدرجة وجود استراتيجيات قد بنيت عليها واعتبرها المتابعون والنقاد أبرز معالم الفلسفة. واللعب ليس لهواً لا طائل من ورائه، لكنه لعب يتسق مع قواعد إنتاج الأفكار. لعب له أصُول وإيقاع حركي يتمكن الفيلسوف من ممارسته وتوظيفه في إطار فلسفته. ومن الصعوبة بمكان أن تجد فلسفةً أصيلةً لا تتداخل مع تلك المفاهيم بشكلٍّ أو بآخر.

وأتصور أن الفلسفة ستكون على موعد مع صورة مختلفة لها لو تسربت إلينا من هذا الباب، وأقصد لو دخلت مجتمعاتنا من باب اعمال العقل ومساءلة الواقع. لأننا لا نقبل الفلسفة بسهولة إلا تحت لافتات أخرى، وكأننا نخاتل أنفسنا حتى نمرر ما نريد أو ما نكره تحت ضغوط الحياة والظروف الثقافية. فإذا كانت الفلسفة لدينا محلَّ شكٍ وتوجس طوال الوقت، فحين تبقى قرينة اللعب، فسنلتقي بها وتلتقي بنا في وضح الممارسة (وضح النهار). وسنسمح بها أن تتواجد بين أطفالنا كذلك. لأنَّ الفلسفة كلعب منتج معنيّة ببناء الشخصيات المفهوميةconceptual personalities لتلك الكائنات الغضَّة. الأطفال في أعمارهم المبكرة يحتاجون إلى حاضنات مفهومية تأخذ بأيديهم وتنمي قدراتهم العقلية والروحية على التطور. وهو ما نفتقده كثيراً في حياتنا الإجتماعية، فالإنسان العربي الحياة قد يخرج مُدللاً وهشَّاً، ولا يقوى على مجابهة الصعوبات ويتجمد تراجعاً إزاء مستجدات العصر، ويبدو أن الفلسفة في هذا السياق هي نوع من بناء (القوام الفكري) للإنسان.

إن بيئاتنا الثقافية لم تتدرب كثيراً على احتضان أطفال المستقبل، ولم تتهيأ حتى تستوعب كم التغييرات التي ستجيئ من هذا الباب، الطفل هو رسالة الزمن لهؤلاء الذين مازالوا قابعين في الماضي. لأنه كائن موجود في الغد دائماً، إذا أردنا تعريفاً موجزاً له. وما لم نفك شفراته بما يليق بالإنسان لن نتمكن من التعامل مع الزمن. وتلك معضلة كبيرة، لأنَّ المجتمعات العربية يجب أن تنهض على أمرين، الأول: هو بناء الواقع وتطويره، واتصور أن هذا سيحدث بحكم الشروط الحضارية الكونية التي يستحيل تجنب مؤثراتها. الأمر الثاني: هو إعداد إنسان المستقبل، تلك العقول التي يجب أن تتغذى على أفكار جديدة ومناهج وإبداعات فكرية تنتظرها في القادم.

س7- أ. مراد غريبي: أترون انه بإمكان الفكر العربي والاسلامي المعاصر تحصيل مقومات إنجاز بناء فلسفي خاص؟ وكيف تنظرون لما يسمى بالمشاريع الفلسفية من طنجة الى مسقط، بلحاظ حال التفكير الفلسفي العربي ككل؟

ج7- د. سامي عبد العال: الفكر العربي والإسلامي انهمك في اجترار (مشكلات مكررة) مثل: التراث والمعاصرة، الحرية، التجديد، الأخذ بأسباب العلوم، الغرب والشرق، صدمة الآخر، الاستعمار، الحداثة والتقليد... إلى غير ذلك. ومازال يحاول تكرار ما لحق به من دوائر هذا الطريق الذي لا ينتهي، وكأنه يحارب طواحين الهواء، أي دون كيشوت شرقي جديد. في الحقيقة، سنجد أن رموز الفكر العربي والاسلامي هم من صنعوا تلك الدوائر، وهم من نفخوا كثيراً لتحريكها طوال الوقت. فهناك من يعجبه قطبي التراث والمعاصرة كما عند زكي نجيب محمود وحسن حنفي وعابد الجابري والطيب تزيني وفهمي جدعان، فيلقون بأنفسهم في أتون هذه المعارك الممتدة. والنتيجة أن هناك مداداً يسيل بحجم الوطن العربي، قد يحجب الواقع تماماً.لكم رأينا آخرين يسيرون في هذا الاتجاه صعوداً أو هبوطاً نحو الهاوية بين الشرق والغرب، سواء نقداً لرموزه أم تأييداً لهم. وإذا أردنا أن ندرك بعداً كهذا، فعلينا احصاء الكتابات والنصوص والشروح والتعليقات والأطروحات والترجمات حول تلك القضايا.

ربما لن تكفي الأوراق لو أدرجنا التيار الجارف وراء هذا الاتجاه، وتلك إحد سلبيات الفكر العربي والإسلامي المعاصر:

1- انجرار البعض وراء ما يُقال ويُطرح دون مساءلةٍ ولا نقد(وقد نسي هؤلاء أنهم يشتغلون في مجال الفكر الذي يفترض وجود تمحيص ودقة ومساءلة).

2- يُجسد الفكر العربي والاسلامي موقفاً معكوسّاً من القوى المهيمنة على الثقافة والمجتمعات، بمعنى أنَّه بسبب عدم إعطاء أولوية لحرية الفكر، ولكونِّه فكراً مقيداً في أصفاد متواصلةٍ من حقبة إلى أخرى، فقد انشغل بقضايا الهوية والأصالة والمعاصرة على نحو يرضي الرأي العام. فما كان من رموزه إلاَّ أن ملئوا ساحة الوعي العام بضجيج القضايا الزائفة.

3- تعد قضايا الأصالة والمعاصرة والمحلية والانفتاح القناع الراهن لمشكلة التوفيق بين الحكمة والشريعة، وهي القناع المراوغ لعلاقة الأنا بالآخر وهي كذلك أحد أقنعة الهُويّة.

4- ترك الفكر العربي صنوّه الفكر الإسلامي (باتساع الجغرافيا) خارج الوطن العربي مؤثراً عليه بقوة، ونحن نعرف أنَّ رياح الفكر الديني من باكستان والهند وغيرهما قد حملت معها أفكاراً غير مرغوب فيها، مثل قضايا التكفير والدولة الدينية والدساتير الشرعية وقضايا الجهاد والأسلمة ومقاومة الآخر .. وغيرها.

لم تخلُّو المشاريع الفكرية من تلك الأصداء، لقد استغرقت جوانبها المرنة دفاعاً عن القضايا بأساليب التبرير، والتبرير هو الموقف المتأخر خطوات عن الفكر الحقيقي استباقاً إلى ما هو تالٍ دون جدوى. فلكي تبرر، عليك أنْ تعود إلى الخلف كثيراً، حتى تنطلق للأمام، وكأنك تدافع عن قضايا فائتة لمن يعيشون الظروف نفسها. والتبرير لا ينتج معرفةً ولا موقفاً فكرياً أصيلاً. وهذه الآلية الحجاجية تميز الذهنيات الشرقية إجمالاً. لأنها تقع على خط التماس مع المماحكة والنكوص عن الفعل. ونحن نعلم أنّ كل تبرير يحفر هوة بين الفكر العربي والاسلامي من جهة والفلسفة من جهة أخرى. وربما هذه الظاهرة هي السبب الأبرز لفشل توطين الفلسفة والفلاسفة في بلادنا. إنَّ نموذج(الفقيه - الواعظ) هو المؤسس لذلك المعنى، حتى وإنْ كانت المشاريع متبناه بدواعي التحرر وتجديد الفكر الديني. فهناك عناوين مباشرة دالة على ما سبق من معانٍ: (فقه الفلسفة) و(فقه الفكر) و(فقه الديمقراطية) و(فقه الاختلاف) و(فقه الحضارة) و(فقه الدولة).. وغيرها من أصناف الفقه.

البصمة المبدئية للتبرير يُحوّل الفلسفة إلى (لاهوت دفاعي) لا إلى تجارب عقلانية مفتوحة، وإن كانت المشروعات تقول غير ذلك.وحدُها الفلسفة ليست تبريرية إطلاقاً، وتلك العملية تجعل صاحب التبرير لصيق الصلة بغيره على الدوام، ولا يعطي مشروعية الاستقلال الفكري كما تفضلتم وقلتم بإمكانية (انجاز بناء فلسفي خاص). فهذا التعبير – رغم كونه منطقياً- لكن أساليب تنفيذه غير منطقية، كما أن هناك تناقضاً في الحدود إلى درجة بعيدة. الانجاز يقتضي قدرات ذاتيه من التميُز وسط مستويات كونية تدعونا ليلا ونهاراً للمشاركة والحوار وأهمية أن نعيش عصرنا بملء الكلمة. لأن التميُز ليس معناه انطباق الهوية مع ذاتها، بل الاندماج والمقارنة المتواصلة بما يحقق وجودنا الفكري على نطاق كوني.

لم يعد التميُز فعلاً رأسياً ساقطاً في هُوة الهَويّة (بفتح الهاء)، بكل ما تحمله من دلالة (الهَوَى والهَاوية والاستهواء والوقوع) داخل أعماقنا التي قد لا ترى شيئاً. ولكنه تميُز أفقي إنْ صح التعبير ، فالفلسفة بناء كوني بالضرورة يخاطب الإنسان كإنسان أو لن تقول شيئاً. هذه المخاطبة على درجة عالية من الحساسية في اللغة والرؤية والتأسيس والاختلاف، كل ذلك يتوجّه إلى الإنسانية بمعناها الحر والحيوي، حتى نستطيع أنْ نعرف أدق التفاصيل. ولذلك يكون النطق السليم للهُويّة identity بضم (الهاء) لا فتحها، لأنها آتية من الهُو، أي الآخر الذي ننشده ونتطلع إليه، سواء أكان هو الأنا بصيغة الغياب (فلا أنا يعد هُو) أم كان بصيغة الآخر المختلف، ويتم ذلك بصيغة الاختلاف والتغاير.

في الحالين، لا يكون التفلسفُ وارداً، لكي نسمع أنفسنا ثم نتمتم ذاهبين إلى استراحة طويلة. لأنَّ الفلسفة مسئوليةُ عن هذا الآخر داخل خطاباتنا الفكرية والثقافية. وأغلب- إنْ لم تكن كل المشاريع المطروحة - تقع في هذا الفخ الوثير. الأمر الذي يستثير لديها نعرات الحماسة والفخر التي أشبعت ذواتنا طوال التاريخ العربي. ولذلك اكتسبت هذه المشاريع صبغة (المودةmode)، أي أنها فجأة بين يوم وليلة تصبح (علكة مُحلاة) للألسن والمقالات والتقريظات والاشادات بالأسلوب نفسه الذي ظهرت به. وليتها وقفت عند هذا الحد، بل أخذت شكل الظاهرة المتدحرجة حتى غدت مناخاً بين ليلة وضحاها وخضعت للمعايير الذاتية والعلاقات الشخصية بين كاتب ومتلق وأحياناً، إذ هناك سلطة مترقبة يهمها تغليب هذا المشروع أو ذاك. والمدهش أن المشاريع من هذا اللون سرعان من تختفي وراء الكواليس متى تنتهي جذوتها المشتعلة، لأن الواقع ليس كما تصوره، كما أنها لم تمس حياة الناس الحقيقيين فضلاً عن أنها تستعير مشكلاتها من أفكار مفتعلة.

في المقابل، تُوجد ثمة مشاريع حقيقية، ولكنها ليست في مجال الفلسفة والفكر حصراً، نظراً لأن هذين المجالين تحت التوقيف الرقابي، وهما مصدر إزعاج دائم سواء للأنظمة الرسمية أم للثقافة الشعبوية الغالبة. المشاريع الحقيقية موجودة في الأدب والفنون والتاريخ وابداعات العلوم الإنسانية (غير المتخصصة) في الفكر. لأنَّ هؤلاء يقولون كلاماً حقيقياً بالغ الدلالة ولا يخضع لغربلة الوعي الساذج. كما أنّه يوجد في إهاب مقبول إلى حد ما من الآداب والفنون المصنفة داخل سرديات الحكي. ولعلنا نلاحظ أن الذهنيات العربية الإسلامية تمرح مع أحداث وسرديات ألف ليلة وليلة، ولكنها لا تقرأ للتوحيدي وتصفه بالمغترب والمتوحد وتجافي فلسفة ابن رشد وابن سينا مع أنها تقبل فقه الأول وقانون الطب للثاني، وتبيت عند جواري وغلمان الجاحظ ولكنها تقصي اسهاماته الخطيرة في علم الكلام والفكر السياسي. نحن مازلنا في وضع احراجي غريب تجاه تراث العالم كله. نسلخ المفكرين والأدباء والفنانين من أفكارهم الجادّة والحقيقية ولكننا نغوص حتى الثمالة في كتب الحكي غير ذات الصلة.

في المقابل هناك (ثراء فلسفي فاحش وطاغٍ) في متون التراثات الأدبية والعربية الإسلامية وفي متون النحو ومدونات الفقهاء ونصوص علماء الكلام ونصوص البلاغة وكتب الرحلات والرحالة وكتب المخلوقات العجيبة ومتون السياسات العامة والحوليات وعجائب الآثار في التراجم والأخبار على حد اصطلاح المؤرخ المصري عبد الرحمن الجبرتي... كلُّ ذلك لم يكتشف بعد، ولم نجد نوعاً من (الضيافة الفلسفية الحرة)، حتى نستطيع أن نستقل فكرياً لو أُجيز ذلك. ولكن يجب أنْ نقلب الموضوع رأساً على عقب، فبدلاً من تناول قضايا الفلسفة والفكر بذهنية الفقهاء، يجب أنْ نجدد صلاحية تلك القضايا والمعارف بذهنية الفلاسفة. والمسافة بين الطرفين طويلة، هي مسافة الفهم والقدرة على الإبداع.

س8- أ. مراد غريبي: الترجمة الفلسفية ذات حضور قوي في الثقافة العربية المعاصرة كظاهرة في المشرق والمغرب العربيين، كيف ينظر إليها الدكتور؟ برأيكم هناك إرادة حضارية أم فقط استثمارات تجارية ؟ وهل الترجمة الفلسفية عربياً تمكنت من خلق فضاء ثقافي للتلمذة الفلسفية على حد قول غادامير؟

ج8- د. سامي عبد العال: الترجمة فعل حضاري بالدرجة الأولى، وهي خطاب تواصل بين عقول تستحق العيش في ثقافات أخرى. وهي توضح الفارق بين مجتمع مُطّلع ومجتمع آخر خامل لا يأبه بما يحدث في جنبات الإنسانية. والترجمة تذكرنا بدورات الحياة التي تخوضها نصوص كبرى بعيداً عن منشأها المحدود، لتعطي درساً في الصلاحية الكونية للفكر والإبداع. ورغم انتشار الترجمات في كافة فروع المعرفة والعلوم والآداب، إلاّ أننا مازلنا في أول الطريق، سواء بصدد الترجمة من اللغات الحيّة إلى العربية أو العكس. والترجمة هي فنون ضيافة النص الأصلي، كي ينطق وينبني من جديدٍ بواسطة لغة أخرى. وعندما تكون الترجمة بليغة المعنى معبرةً عن كيان النص الأصلي، فستكون الضيافة نوعاً من ابداع النص بلسان غيره. وهذا يثبت كون المعنى يعيش في أي مكان طالما كان أصيلاً وحقيقياً.

النصوص الفلسفية أبرز الأمثلة الحضارية على ذلك، إذ تتيح الترجمة أنْ تحيا حيوات أخرى بحكم إنسانيتها الممتدة. ومن حسن الطالع أنْ نصوصاً كبرى مثل نصوص: أفلاطون وأرسطو وكارل ماركس وجون ديوي ووليم جيمس وهيدجر ونيتشه وهوسيرل وكانط وهنري كوربان وآنا ماري شميل وفرويد وسارتر وشوبنهور قد أُعيد كتابتها في الشرق العربي الإسلامي. وتلك ظاهرة جديرة بالتحليل، ولاسيما أنَّ نهضة الأمم(هذا المصطلح الشائع) تنتعش عندما تكون الترجمة تجارب للحياة لا مجرد نقل نص من لغة إلى أخرى. فآرثر شوبنهور في كتابه المترجم "العالم كإرادة وتمثُلthe world as will and representation " يتكلم اللغة العربية كما لو أنه قد عاش بيننا في يوم من الأيام، إيمانويل كانط يتجول في شوارع بغداد والقاهرة والرباط كأنَّه داخل مدينة كونيجسمبرج في مملكة بروسيا القديمة. والناس لدينا عندما يقرأون " نقد العقل الخالصCritic of pure reason " أو "الدين في حدود العقل المحضreligion within the bounds of bare reason"، فكأنما يستنشقون عبق وجوده جيئةً وذهاباً. حين يُترجم نصٌّ لفيلسوف، فالترجمة إعلان بحضوره في مواقع أخرى، والحضور هنا لا يقل أهمية عن حضوره الأول.. والثاني.. والثالث.. إلى ما لا نهاية في أزمنة تاليةٍ، وربما مغايرة تماماً.

إن ترجمات الفلسفة استنطاق يستحق العناء لنصوص رئيسة. ومن المفارقات أن يكون الانتقال الحر للنص المترجم داخل آفاق اللغة كي يضرب جذوره من جديد. الفكرة الموجودة لدى الإنسان منذ زمن بعيد حين كان يود التكلم بعدة ألسن مجتمعة. في الإنسان هذا الازدواج المتعدد بين لغات مختلفة، ولا شك تعد الترجمة إحدى الإمكانيات الكاشفة لتجليات النصوص الفلسفية. فهي قابلة للترجمة نظراً لوجُوهها وعوالمها الكثيرة. ومن هناك كانت الترجمة إضافة للنص بالقطع لا مجرد استهلاك، عندما يعيش النص في ثقافة أخرى، فهذه إضافة إليه، حيث تكون اللغة جديرة بكشف قدراته.

ولو أخذنا أفكاراً كهذه في الخلفية، سنعلم مدى الصعوبة في الترجمات الفلسفية مغرباً ومشرقاً. ولابد أنْ اثمن كل الجهود التي قامت على ذلك. بدء من جهود المترجمين العرب: أحمد لطفي وزكي نجيب محمود وعزمي إسلام وفؤاد زكريا وعبد الرحمن بدوي وشوقي جلال وفالح عبد الجبار واسماعيل المصدق ومحمد برادة وفتحي المسكيني.. وغيرهم بالتأكيد، لا أريد أن أقلل من ترجمات الأساتذة العرب في الفلسفة والفكر المعاصر والآداب والعلوم والفنون. فهؤلاء وأولئك - رغم وجود بعض السلبيات- يعملون على تحسين صناعة النص الفلسفي داخل (ورش الترجمة) العابرة للحدود. هم معنيون بالسؤال: كيف يتكلم الفلاسفة الغربيون الكبار العربية؟! وهذا التكلُّم هو حدث جديد new event في التراث المعجمي والخبرات العقلية لآفاق الشعوب. وتلك مهمة في غاية الصعوبة والدقة، لأن التكلّم بالعربية يعني: كيف يجري التفكير الفلسفي عربياً مع أنه نبتَ في بيئات أخرى؟!، وهذا يمس جوهر العقل، ويطرح إمكانيات (فكرية- لغوية) مثيرة لم تكن معهودةً.

لم يكن ممكناً إقامة هذه الورش العابرة بصورة جماعية، لأنها تحتاج حساسية فلسفية خاصة وتتطلب قدرات نوعية في التعامل مع النصوص، وأنْ يشعر المُترجم بمسئولية ابداع اللغة الأم وإبداع اللغة المترجم إليها. وهنا ستكون الترجمة معلنةً عند (نقطة التماس) من اللغتين، وسيكون العمل المؤسسي على الترجمة متوقفاً عند دعم المترجمين وإنشاء مؤسسات لرعاية الأعمال المترجمة، ولكن لن تكون الترجمات من جهة المحتوى اختياراً مؤسسياً بطبيعة الحال. إذْ يستحيل أنْ تفهم السلطة الرسمية: ماذا تكون الترجمة الفلسفية؟ ويصعب تعميم المسألة، ولذلك سيكون المترجم في هذه الحالة سفيراً ثقافياً فوق العادة. لأنه يدرك المغزى الفلسفي للترجمة قبل أن يترجم نصاً، وهذا هو مغزى الإرادة الحضارية التي تقول بأهمية النص. إن المسألة التجارية موضوع لاحق ولا يمكن أن يكون سابقاً، أي أنْ يعرف المترجمون: ماذا يحتاج السوق لكي يتم ترجمته؟ ولعلّنا إذا نظرنا إلى أسواق الكتاب في عالمنا العربي، سنعرف تماماً: ماذا يستهلك القراء من كتبٍ؟

لو تحولت الترجمة إلى مسألة تجارةٍ، فيجب أنْ تكون تجارة جودة وإبداع لا مسألة ربحية. ويجب الاعتراف بأنه يصعُب منع التجارة من دخول مجال الترجمات، لكن يمكن جعلها لصالح تجويد ورش الترجمة وترويج نتاجاتها على نطاق واسع، وتغليب الأفضل موضوعاً ونصّاً.

أما قضية " التلمذة الفلسفية" على حد عنوان كتاب جورج جادمر بصدد مارتن هيدجر، فهي حقيقة يستحيل إنكارها. وبخاصة أن الترجمة هي المدرسة الفعلية للتلمذة، لأن الترجمة تدرُب متواصل على الحياة المشتركة مع النصوص. وليس هناك أكثر تلمذةً من هذا العيش الحميم والتعلم من النصوص. أنت في الترجمة مؤلفٌ لا ناقل، مرابط بجوار المعاني لا عابر سبيل، قائم بالحقيقة لا متحدث عنها، أنت النص لا مجرد نائب فاعل. بكل ما تحمله الكلمات من تلقٍ وجَلّد واهتمام ورعاية للنصوص وتجريب الإقامة داخلها واكتساب مهاراتها الفلسفية وآفاقها البعيدة. أنْ تجرب يعني أنْ تتلمذ مع سبق الاصرار والترصد، وأنْ تكون تلميذاً عن بعد. فالنصوص الفلسفية تحتوي على ذخائر من المعاني، وهي لن تعطيك نفسها من أول وهلة. إنها متمنعة تمنع المستحيل، ولا بد أنْ تختلس الأزمنة حتى تطلع بدورك في اصطيادها.

وعلى الصعيد العام، عندما يتوافر نص لفيلسوف كبير يتيح لعدد أكبر من المثقفين أنْ يطلعوا على الترجمة ويصبح جزءاً عضوياً من منابع الفكر. والواضح أن الترجمة كانت سبباً مباشراً في تحريك الثقافة نحو الانفتاح والأخذ بأسباب التطور. وينطبق ذلك على الترجمات الفلسفية، لأنْ الفلسفة قرينة التحضر في كل المجتمعات، ولا يخطو مجتمع من المجتمعات قديماً أو راهنا إلاَّ إذا كان له اسهام فلسفي أصيل. ما ينطبق على الغرب ينطبق بالمثل على الشرق. وهذا يوضح خطورة الترجمة على كافة المستويات.

س9- أ. مراد غريبي: مؤخرا فقدت أسرة التفكير الفلسفي عربيا قامتين كبيرتين من مصر ارض الكنانة المرحومين د. حسن حنفي ود. إمام عبد الفتاح إمام، وكان شكل رحيلهما شرخاً كبيراً في بنيان التفكير الفلسفي العربي، مثلا الأخير كان له أثر بليغ في نقل الفلسفة الألمانية للقارئ العربي، حيث ترجمات المرحوم الدكتور إمام عبد الفتاح إمام للتراث الهيغلي معروفة وذات وزن معرفي لدى الاكاديميين، كيف تبدو لكم معرفتنا بالفلسفة الغربية المعاصرة عربيا؟

ج9- د. سامي عبد العال: فقدان أستاذ يعني فقدان باب كان مفتوحاً تجاه أصالة معرفية وفلسفية ما. ولن يدرك ذلك إلاَّ الذين يقدرون ترجمات ومؤلفات هؤلاء الأساتذة. ومع ذلك، دعني لا أشخصّن المسألة في أفراد، فهي أكبر من أي شخص. وحتى لو وُجد أشخاص جديرون بالمكانة، فيجب أنْ ننظر إلى آثارهم وقدرتهم على الطرح. الفلسفات الغربية المعاصرة حاضرة في كافة نتاجات العصر الذي نعيشه. والفلسفة بمثابة التجلي الفكري للتاريخ على هذا المنوال، هكذا كانت الفلسفة ومازالت. والفلاسفة المعاصرون غيّروا من طريقة سكناهم لبيوت الفكر الغربي، فهم مجال خصب لتلاقي تيارات شتى وأفكار متنوعة. لأنَّ التعددية الفكرية والثقافية هي ما تُميز راهن الفلسفة. وقد أخذت الفلسفة المعاصرة في الانتشار، لكونِّها مرتبطة بموضوعات وقضايا عابرة للمعارف. صحيح بعض المشكلات الفلسفية قريبة الشبه من بعضها البعض ولكنها مختلفة الطرح، وصحيح أن الفلسفات المعاصرة سارت في هذا الاتجاه إلى نهايته، غير أنها تحتاج معرفة دقيقة بالفلسفات القديمة والحديثة.

هناك أسماء ستجد لديهم جديداً: جان لوك ماريون، سلافوي جيجك، بيتر سنجر، سيلا بن حبيب، دون آيد، لوتشيانو فلوريدي وآرني نايس، نويل كارول وآلان دونو.. وقبلهم هابرماس وجاك دريداوفليب سولرز وبول فاريليو وجان لوك نانسي وجيل دولوز وجوديث بتلر وريتشارد رورتي وتشارلو تايلور... كل هؤلاء هم محركو الذهنيات المعاصرة في المشهد الراهن: من التحليل النفسي إلى اللغة، ومن العمارة إلى النيوليبرالية، ومن النكات والسخرية حتى السينما والنوادي والمقاهي الفلسفية ومن عصر الانحطاط والتفاهة إلى عصر السرعة واللمس الديجيتال.

لقد تُرجمت بالفعل بعض النصوص المهمة للفلاسفة السابقين، ولكن لعلَّنا نعود إلى ترجمات إمام عبد الفتاح إمام حتى ندرك مغزى (كلمة معرفة) التي وردت بسؤالكم الذكي. المعرفة لدينا مختلفة عن كافة أصنافها في أماكن أخرى من العالم. المعرفة هي أن نطّلع ونتابع ونتذكر ونسترجع، هي المعنى القديم لدينا للحفظ والاستظهار والتجميع، بخلاف هذا فإن دلالة اللفظ في التراث الغربي الذي تعني(ابستمولوجي epistemology)، وهي كلمة مأخوذة من المعجم اليوناني القديم (ابستيمانوس - ابستيمنوسيوس) التي تعني: معرفة كيف نعرف. أي إدراك الكيفية والأساليب والفنون والمهارات المطلوبة ثم العمل على انجازها.

ولندقق التفكير قليلاً إذ سنجد أنَّ كيفية المعرفة مختلفةٌ تماماً عن المعرفة ذاتها. المعرفة لدينا عبارة (وجبة خالصة وجاهزة) تحتاج إلى إدراك وقد تمَّ انتاجها كما هي، وما أكثر المعارف والعلوم والنظريات التي هي من هذا اللون. أما كيفية المعرفة how to know، فشيء آخر تماماً. ما بين الكيفية والمعرفة هو الفرق بين أن تعطي جائعاً سمكة جاهزة كي يأكلها من فوره وبين أن تدربه على كيفية الصيد والتحين والانتظار، حتى يكتسب مهارة وحنكة وخبرة طويلة، وألَّا يُخضع نفسه لظروف الاحتياج مرةً أخرى.

ونحن في عالمنا العربي رغم وجود مترجمين بقامة إمام عبد الفتاح وفؤاد زكريا ورضوان السيد وغيرهم إلاَّ أننا مازلنا في مرحلة "دكان الأسماك"، أفضل ما فعلناه كوننا جلبنا النصوص معلبةً كما هي مثل المواد والمنتوجات المصنعة والمغلقة، وفي أفضل الأحوال نطّلع على الكتالوج catalog الموجود للسلعة، حيث يشير إلى نسبه المواد الحافظة ونسبة الدهون والكوليسترول ومدة الصلاحية وطريقة الحفظ. هذا هو أسلوب العقل العربي الذي يعرف الفلسفات الغربية. يعرفها إطلاعاً واستظهاراً لا معرفة فنية بعيدة الشوط.. تجرب وتتعلم وتبدع وتقترح شيئاً جديداً. وبخاصة العقول الأكاديمية واسعة الرواج، فالأكاديميات مؤسسات تعليمية ثقافية بالضرورة، ولكنها في شرقنا الميمون تحافظ على انغلاق الفهم والإبداع، لا تسمح بالخروج عن النمط السائد المتوارّث من أجيال إلى أجيال. لأنَّ حرية الفكر والابداع شرطٌ ضروري، لكي نعرف الفلسفات، بل شرط لازم لتقديم الجديد، غير أن الآليات وطرق التدريس تقليدية حد الاختناق.

وليست مصادفةً أن المبدعين الكبار في عالمنا العربي قد مروا لماماً على تلك المؤسسات، بينما قضوا جل تجاربهم العلمية خارج البلاد العربية. المصادفة هي مناسبة قومية كانت تحدث تاريخياً تحت مسمى نقل العلوم والمعارف وتحديث المجتمعات. لكن لأنَّ تلك المرحلة طالت كثيراً، فقد باتت مجتمعاتنا قابعة في طور النقل. هذا (الطفرة المنتظرة) لن تحدث بالنقل والمعرفة على ما سبق، ولكن بابداع ثقافة وحضارة تتقدم طريقها بين جوانب الحضارة الكونية السائدة. أن نكتشف في وجودنا الخاص ما يجعلنا أصحاب اسهامات كونية بالضرورة، أنْ نطفوا على سطع العالمفي مجالات التميُز والتقدم.

الأكاديمية تحت التساؤل... هكذا لابد أنْ توضع، حتى وإنْ كانت معقلاً للترجمات والمشاركة في التأليف والتعليم. لأنَّ الأكاديمية تحولت تحت جُنح الظلام إلى مذهب ونزعة لها سطوتها وقدرتها على الخداع واستنفاد الطاقات. ومن الواضح أنّها لعبة المجتمعات الراكدة مع ذاتها، بحيث تخلق كيانات بديلة تبدو حيادية، غير أنها تنفذ بدقة ما يُراد لها من المحافظة على الموروثات وقولبة العقول. ولذلك ليس غريباً: أن الجماعات الإرهابية والأيدبيولوجيات المتطرفة كانت (تعشعش) في دهاليز المؤسسات الأكاديمية. إنها معقل(العقل المؤدلّج) المضاد للترجمات والثقافات الكونية بحجة أنها خطر على الهُوية ودين الأمة. مما أفقد المؤسسات وظيفتها التنويرية العامة لا النقلية. لأنّ نقل النصوص من ثقافةٍ إلى أخرى دخل القالّب الرسمي للإسلام الشعبوبي وهو الحفاظ على موروثات الأمة والوصول إلى المنابع الأولى للإسلام.

إنّ موجات الإرهاب التي هبت على العالم العربي لم تكن لا تملك بديلاً عن الترجمات وطريقة فهم النصوص، بل كانت تؤسس لوجودها تحت هذه الطبقة المعرفية التي ينخرط فيها الأكاديميون. فلئن كان تراث هيجل قد نقل، فهناك تراث المودودي قد نقل أيضاً، وإذا كانت مؤلفات هيدجر قد ترجم ، فمؤلفات وحيد الدين خان وأبي الحسن الندوي قد نقلت. ولكن عند المقارنة سنجد ترجمات هيجل وهيدجر لم تؤثر(حتى في الأكاديميين أنفسهم)، بينما ترجمات المودودي وخان قد أثرت في الأكاديميين والثقافة الشعبوية جنباً إلى جنب. يا تُرى ما السبب؟ ليس السبب عندئذ أن نتساءل حول: هل عرفنا ترجمات هيجل أم لا؟، إنما يتم ذلك بوضع الثقافة العربية الإسلامية تحت التساؤل، وكيف تفكر في القضايا الحضارية من الأساس؟ وهو ما يحتم إيجاد شيء مختلف يقرأ أنفسنا ويكشف عن ثراء وجودنا الممتد. عندئذ سنكون قد عرفنا حال الترجمات وصورتها على مستوى الوعي العام. إنك بصدد كانط تستطيع أن تناقش أفكاره مع الناس العاديين على مقاهي برلين ونوادي باريس وعبر شوارع لندن وحدائق نيويورك، ولكنك في الوقت نفسه لا تستطيع أنْ تطرحه في ندوات ثقافية أو فكرية في عالمنا العربي. لسبب بسيط أنّ كانط أصبح جزءاً من تراث حركة الحياة العقلية اليومية في بلاد الغرب. لكن فلاسفة الغرب الكبار في بلادنا مجرد (إكسسوارات خطابية discursive accessories) لأصحاب المودات والتقاليد الفكرية والندوات الليلية تحت أضواء السلطة. فأفكار هؤلاء الفلاسفة الذين ملئوا العالم صخباً لم تنبت داخل تربة ثقافتنا الأصيلة والأكثر رسوخاً مما نتصور.

س10- أ. مراد غريبي: أسئلة عديدة وكما عبرتم عنها "ملعونة أو محذوفة" (في/من) اهتمامات الثقافة العربية اشتغلتم عليها ضمن سياق رسم مقومات فكر فلسفي جديد وتحديد فلسفي لعدة أفكار وأوهام ومقولات خلقت ذهنيات التخلف، ترى ما هي مبررات صوغ سؤال الراهن العربي: لماذا ينبغي لنا اليوم أن نعيد للفلسفة مشروعيتها؟ وكيف؟

ج10- د. سامي عبد العال: لم تعد الأسئلة المحذوفة بخافية على المتابع الواعي، بل هو نفسه لمجرد أنْ يتابع دبيب الأسئلة في أزقة العقل العربي سيكون موضع اتهام.تحديداً سيوضع تحت المُساءلة وسيحذف من خانة الاعتراف به. هذا العقل أشبه ما يكون بمدينة ضخمة لا نعلم عنها شيئاً، ولكنها مليئة بالكواليس والرهانات الثقافية والبيوت العتيقة والدهاليز الملتفة، إنَّما يبدو من بعيدٍ ومن أعلى ليس هو المتاح بين الردهات والانحناءات البينية وليس هو التقاطع المنتظر على خريطة الأحداث. لأنّه عقل غريب يتخفى أمام الأنظار حتى من نفسه، ويعتبر التاريخ ممتصاً في باطنه، وليس لديه ما يكون واضحاً حتى مع ذاته. يعني لوقلنا أنَّ الشفافية أمر مطلوب، فلن يتوانى العقل العربي عن رفع شعارات الشفافية. ولكنك في النهاية لن تجد شيئاً، لن تعثر على ما يشفي غليل الشفافية من تاريخ الإخفاء والمداراة.

الأسئلة المحذوفة deleted questions هي الأسئلة المسكوت عنها، التي تطرح في العراء الثقافي، ولا أحد يستطيع أنْ ينسبها إلى نفسه. ويستطيع كل الناس طرحها إمّا بلسان الحال أو بلسان المقال، وتتطاير من مكانٍ إلى مكان آخر. وثمة عبارة متداولة لدى الخطاب اليومي إزاء من يلح في الاستفهام حول ما يريد، وعندما لا يجد إجابةًيقول:(هو السؤال حرم؟). والمقصود بها أنّ هناك محرمات ثقافية، فلا تسأل عنها، وحتى عندما تكون متيقظاً وتعيد التساؤل عن ذلك، فعليك أنْ تُواجه سلطة المنع والحظر.وتلك الطريقة في التعامل مع الأسئلة نابعة من تأميم المجال العام بفضل القوى الغالبة سياسياً ودينياً وأيديولوجياً واجتماعياً.

المجال العام لدينا نحن العرب أحد المحرمات المنقولة إلينا بعد قرون. فمفهوم الجامعة والأمة والإجماع ثم مع الحداثة مفهوم الدولة.. كل هذه المفاهيم لا أحد يستطيع التكلم عنها.. مع أن الحاصل كون الممارسات كاشفة لطبيعة النظام العام. والممارسات متاحة لجميع الناس سواء أكانوا فاعلين أم مفعولاً بهم كما في حالات الديكتاتورية والاستبداد.

أرى أنَّ الفلسفة بحكم طبيعتها التي تخص الإنسانية فينا بإمكانها أنْ تستفهم القضايا الصامتة بوضوحٍ. على الرغم من كون الأسئلةَ ستكون أسئلة ملعونةً كما حدث مع الحلاج الذي أودت بحياته أسئلة حول سلطة الفقهاء وحول فكرة المقدس الشعبوي، ولماذا يمسكون رقعة النص الديني من طرف ويمسكه الحاكم من طرف آخر تجاه الرعية. وكيف لا يكون هناك فهم أكثر جسارة روحانية ووجودية له؟ الله يتقبل البشر ويرزقهم دون النظر إلى ما يعتقدون فيه ودون الإلتفات إلى ما صنعوه بحياتهم. ومع ذلك لم يسلم الإنسانُ من اللعنة التي يسلطها المجتمع على اتباعه لمجرد استفهامات واردةٍ. كلُّ سؤالٍّ يسكن مناطقنا الصامتة سيكون متعلقاً بلعنةٍ ما، ماهية الفلسفة أنها نبّاشة لقبور اللعنات في مجتمعات لا تقدّر الأحياء. لابد للأحياء أنْ يموتوا حتى يجدوا مكاناً لائقاً بهم، على الإنسان الحي أن يحمل كفنه على قارعة الطريق لعلَّ وعسى أن يجد موقعاً بين الناس. فالأموات محل تقديس، الأضرحة محاطة بكم من التبريكات والأقوال التي تُمجد من بداخلها بينما تذهب اللعنات للذين يعمرون الأرض باحثين عن الحريات!!

إنه الثأر الخفي مما ينتظرنا في الغد، كأننا قد فعلنا فعلاً محرّماً يستحق الموت من قبل أنْ نُولد. هناك عادة انثروبولوجية في صعيد أرض الكنانة: أنَّ من قتل شخصاً - ويريد أن ينال عفواً من أهل القتيل- عليه أنْ يحمل كفنه بين يديه مقدماً إياه لهم أمام جُموع البشر.أي أنه على رؤوس الأشهاد يعلن الثأر من نفسه وقتلها قصاصاً مما فعل. وإنْ رغب أهل القتيل ذلك الفعل الاستباقي، قبلوا بهذا الخضوع لإرادة الثأر بينهم وعفوا عن القاتل، وإنْ لم يردوا ذلك، رفضوا هذا القربان الرمزي فداء لشخصه المُراد النيل منه. والأمر نفسه بهذه الطريقة مع الأسئلة الملعونة، إذ تصبح كأنها (ولائم رمزية) لأكل عقول الناس دون اجابات واضحة حول التنوع والاختلاف والحق في الوجود والحقوق الإنسانية المختلفة. فهذه الأسئلة تجر المشاكل والمتاعب على منْ يطلقها مصادفةً، وكذلك تجعله تحت المراقبة الدائمة من سلطة المجتمعات المختلفة. هذا على الرغم من كونها أسئلة يعاني منها الناس ولا يجدون إجابة شافيةً لها.

هذه المهمة في إطار الفلسفة أسميتها التساؤلية questionism، وأزعم أنني قمت بنحت المصطلح وتحويله إلى نص وممارسة داخل ملابسات وظروف الأسئلة التي ممكن طرحها أو الموجودة في سياقات مختلفة. والتساؤلية طريقةٌ معينة لها آليات واستراتيجيات لمعالجة القضايا وبلورتها الأسئلة. وليس كلُّ سؤال يمكن أنْ ينال الانتماء إلى التساؤلية، فلابد أن يكون سؤالاً جذريا وأنْ يكون مسلحاً بمجموعة من المفاهيم التي تمثل خلفياته، وأنْ يفتح أفاقاً جديدة متحررة مما يقيدها وأن يعيد إلقاء الضوء على موضوعه. والتساؤلية اتجاه طمُوح لتكوين رؤية فلسفية قادرة على طرح المشكلات. وبخاصة أنَّ الأسئلة أكثر أصالة من الإجابات كما أنَّ الأسئلة تعيدُ تكرار نفسها حتى تخلخل الأوضاع المضروبة حولها وتفتق أغلفة الصمت المحيطة. ودوماً هناك فارق بين أنْ تسأل سُؤالاً من أجل إجابةٍ ما، والتساؤل القادر على تحريك الفكر وتحديد السياق الذي ينتجه وقدح زناد العقل.

ومن زاوية الاستفهام عن مشروعية الفلسفة، فإنها ستتحقق بناء على مشروعية الممارسات الفلسفية التي تنبع من ذاتها. إنَّ الفلسفة - دون غيرها من الأنشطة الفكرية- تحمل مشروعيتها من واقع المسئولية عن الإنسان. وإذا تمَّ تقنين هذه المشروعية، فهي مشروعية ناقصة، ولن تستطيع عمل أي شيء بالإطلاق. وفي حالة النظر إلى الوراء، سنجد أن كل العصور التي أمسكت فيها سلطةٌ معينةٌ حدود الفلسفة كثيراً ما باءت الأخيرة بالفشل الذريع. وحدها الفلسفة أمّا أنْ تحمل قدرها ومصيرها داخل وجودها المفتوح وإمّا أن تقع طريحة القيود. وطبعاً الحرية شرط ونتيجة للفلسفة حتى ترسخ ممارساتها المفيدة جداً للمجتمعات، لأنَّ الفلسفة تتحين الفرص لرسم آفاق الحياة، وتسهر على "عقد اللقاء" بين كافة العقول الحرة لمصلحة الإنسان.

وطبعاً لا يتم ذلك بخبط عشواء، ولكن المشروعية تتطلب نضالاً من أجل بناء العقول، ويجب أن يشارك المجتمع في زيادة رقة الفرص للفلسفة مثل تدريسها في مراحل مبكرة الأطفال، وكذلك الاهتمام بالفلسفة في مشكلات الحياة المشتركة وكذلك في تحديد الأخطار التي لم تنتبه إليها المجتمعات وأن تقترب أكثر من مراكز دعم واتخاذ القرارات. فالفلسفة ستقول ما لا يمكن قوله، وهذا يتطلب جسارة القول، وكذلك أنْ تذهب إلى أقصى نقطة حيث لا يذهب غيرها. كل الفلسفات تهيئ أجواءَ الانتظار والتمرُن على حياة أفضل، التفلسف تدريب متواصل على أنْ يكون العقل معياراً ومشرعاً.

س11- أ. مراد غريبي: عرفت الفلسفة في العالم العربي بروز مشاريع فكرية كبرى مع كل من نصر حامد أبوزيد، محمد عابد الجابري، محمد أركون، حسين مروة،حسن حنفي، عبد الله العروي، طه عبد الرحمن وغيرهم كثير... تناولوا اسئلة التراث والحداثة، التاريخ، الهوية والآخر، التسامح والحوار والحريات، النص الديني والخطاب والعقلانية وما هنالك من مفاهيم واشكالات مهمة... بنظركم: هل هناك معالم تشكل نسق فلسفي عربي، أْم إن الأمر لا يعدو أن تكون اجتهادات فردية عابرة بالفلسفة؟

ج11- د. سامي عبد العال: تعدُّ مشاريع المفكرين المعاصرين أبرز معالم الفكر العربي، وهم أسهموا في تحريك المياة الراكدة بالفعل. والقضايا التي تفضلتم بها قضايا دالة على قلق الوجود بالنسبة لمن يعنيهم هذا الأمر. هي قضايا شائكة تدخل نطاق التأسيس لشيءٍ قادم لم يأتِ بعد. وبالرغم من انتظار هذا الذي لم يأتِ بعد – بتعبير صمويل بيكت- إلاّ أنه مازال هناك.

مشكلة تلك المشاريع فلسفياً أنها جاءت في الوقت الخطّأ، لأنَّ الفلسفة كفلسفة لم تطرح هذه الموضوعات، وفي الوقت عينه تتميز بآليات وإشكاليات تنتمي إليها موضوعاتياً. فالنص الديني ليس مقصوداً لذاته من طبقة هؤلاء القراء للتراث، إنما الفلسفة تعنى بحركة الإعتقاد وماهيته وجوهره البعيد. وليفكر من يفكر في تجديد النص أو غيره، فهذا التجديد قد اختزل الدين، وجاء بالإنسان من كل حدب وصوب في دائرته... ولو دافع أحدهم عن هكذا تفكيرٍ، فما هكذا تورد الأبل يا فلان أو علان!!

إن المشاريع المشار إليها تقف عند محدداتها الخاصة، وكل مشروع طالما يناقش قضاياه في حدود الدين، فقد التزم بمرجعيةٍ ما يراها أفضل من سواها. ولو حدثَ ذلك الأمر بالسلب، أي بالنقد والتحليل، فإنه يمتلك نسخة دينية موجبةً ويراها أولويةً فيما ينتقد. والفلسفة عندما تحدد طبيعة تلك المشاريع، فلن تسمح لأغلبها بالمرور، لكونها لا تجد ذاتها حرةً، فقد تم تكبيلها بما ليس فلسفةً من الأساس ذاته. ليس هناك مبرر لمحاكمة الأنشطة الإنسانية دون العناية بالخروج من الآفاق التي كانت سبباً في تأخُرها وجُمودها. لقد غرقت المشاريع الفكرية في تأكيد اللافلسفة non - philosophy من تعليقات هامشية وعدم السهر على تقوية النَفَس الفلسفي فيما تقول.

ويمكننا تحديد (ايجاباً وسلباً) بعض المعالم التي يصعب تصنيفها في خانة الفلسفة:

1- الاستغراق في مناقشة قضايا دينية وسياسية ومعرفية بطريقة عقلانيةٍ أو على الأقل بدواع عقلانية كما هو معلن.

2- تظل المشاريع مشاريع حالمة مدفوعة بالرغبة في تجديد الفكر العربي.

3- التأثر بصيغةٍ ما بالفكر الغربي في مجالات الفلسفة والإجتماع والانثروبولوجيا ودراسات الابستيمولوجيا والوعي والتاريخ.

4- الاسهاب في عرض التفاصيل في مؤلفات هؤلاء المفكرين، وكأنهم يقدمون دراسات حالة casestudies. والمشاريع أقرب إلى نتاج العلوم الإنسانية دون أنْ يكون جوهر الفلسفة حاضراً بتمامه.

5- ترديد أصداء بعض التقاليد في المعالجة وأدوات الطرح، حتى بالنسبة لنقد العقل أو العقل والثورة أو الجوانب المادية في الفلسفة الإسلامية. هناك نماذج غربية وآثار لهذه النماذج على الضفة الأخرى من العالم.

6- سيادة النزعة الاختزالية reductionism، أي اختزال التاريخ بكافة تفاصيله وتنوع جوانبه في ضوء فكرة واحدةٍ لتعُود الأخيرة منطبقة على كافة المجتمعات العربية.

7- التطلُّع إلى حياة فكريةٍ أفضل وتجديد أصولها وتلك نقطة إيجابية مهمة.

8- عدم ملاءمة المنهج للموضوع المطروح في أغلب الحالات. أي أنه عندما يتم قراءة النصوص المؤسسة للإسلام بمنهج قراءة النصوص، وكأنها نصوص خام بجانب مثيلاتها في الآداب والثقافة،فهذا يؤدي إلى نتائج غير متسقة مع المقدمات.

9- رسخت المشاريع الفكرية استبصارات ثقافية نافذة لفهم التراث العربي الإسلامي.

10- أخذت المشاريع خطوات فكرية جسورة لفتح ملفات قديمة وحداثية في الوقت عينه وباتت أكثر ثراء نتيجة الإفادة من منجزات العصر.

وإذا كانت هذه سمات مشتركة بين مشروعٍ وآخر، فالمشاريع تتميز حقاً بالطابع الفردي، حتى أصحابها يظلون ناظرين إلى أنفسهم كأنهم في جزر منعزلةٍ. وقد تحدث حوارات بين أحدهم والآخر كما جرى بين حنفي والجابري (حوار المشرق والمغرب)، غير أنه كان حواراً كاشفاً لمناطق الخلاف أكثر من الاتفاق، وأظهر أنّ الشقة قد تتسع في أي وقت من الأوقات. كما لو كان قطبا المشرق والمغرب على جبهتي صراع غير قابلتين للإلتئام. والغريب أن يدعو حنفي والجابري للحوار تحت لافتات مشرقية وأخرى مغربية، والكلام بينهما غير مقنع ومليئ بالإشارات والايحاءات الثقافية التي تقلل من طرفيه معاً... فأي حوار هذا إذا كان طرفاه يصنفان بعضهما البعض منذ انطلاقه حتى نهايته؟! أي حوار هذا طالما يتم افتعال موضوعات يسهل خلالها التصنيف والتكلّم المستمر عن الخلاف.

س12- أ. مراد غريبي: ما موقفكم من راهن الفلسفة الإسلامية؟

ج12- د. سامي عبد العال: سؤال مُحيّر بالفعل، لأنّ راهن الفلسفة الإسلامية يُمزق القارئ بين قديم قد ولّى بمشكلاته التي أثيرت مثل: قدم العالم وحدوثه، وجود الإله وطبيعة النفس والحياة والعلل .. وهذه قضايا استنفدت اغراضها، وبين راهن قد شهد اختفاء مصطلح (فلسفة اسلامية) إلاّ في قاعات الدرس والتعلُّم.حيث انسحبت الفلسفة الإسلامية إلى مجالها الضيق، بعد أنْ طغت عليها الأيديولوجيات المتأسلمة. وحل الشعار، وحلت الخطب الرنانة وحل خطف الوعي مكان العقل وباتت (المسكوكات الاصطلاحية) لها الأولوية على التحليل والتنظير الفلسفي الهادئ. لقد تمَّ غلق باب التفكير تحت ادعاء أنها قضايا لم تعد ذاتَ بالٍّ في حياتنا المعاصرة.

ولم يكن ذلك الحال اعتباطاً، لكنه نتيجة المطاردة التاريخية من سلطة رجال الدين لجوانب التفكير الحر، وهم الذين كفروا الفلاسفة تارةً ونشروا جوّاً من الإزدراء تارةً أخرى. في الآن نفسه، كانت اسهامات المستشرقين ودارسي الحضارة العربية الاسلامية كبيرةً، بل أنتجوا دراسات مهمة جداً. فهنري كوربانHenry Corbin على سبيل التوضيح، وهو أول مترجم لكتاب مارتن هيدجر الأم (الوجود والزمانSein und Zeit) من الألمانية إلى الفرنسية، راح يبحث عن فلسفة مماثلةٍ في الشرق، فكتب حول التصوف في إيران وتاريخ الفلسفة الإسلامية والخيال الخلّاق عند ابن عربي والتصوف والفينومينولوجيا. وكل ذلك انتج أفكاراً مدهشة بين روحانية وتصوف الشرق الاسلامي ورؤى الغرب للحياة والعالم.

وإذا كان هنري كوربان مثالاً من بين أمثلة متعددة، فالمشكلة مازالت كامنة في راهن الفلسفة الإسلامية. أتصور راهنية الفلسفة أيا كان جنسها لابد أنْ يتبعها راهنية التفكير في المشكلات وكيفية تطويرها وإدخال مناهج جديدةٍ لإعادة النظر والاختلاف. وليس هذا فقط، بل يجب تجديد الموضوعات والمشكلات. فهناك مشكلة التعددية الدينية وكيفية إيجاد أساس فلسفي لها وهناك مشكلة الحقيقة والاعتقاد ولماذا ترتبط الاثنتان وعلى أية مستويات تؤثر احداهما في الاخرى. وهناك مشكلة الايمان والدين والواقع الافتراضي، وما دور الأديان بالنسبة للإنسان في منظوره الأوسع من التدين الضيق المحدود. وهناك مشكلة الدين الافتراضي والميتافيزيقا والفضاءات التواصلية وهناك قضايا العلوم والأديان وتفسيرات الطبيعة.

لم تدخل الفلسفة الاسلامية تلك الدوائر الحيوية لحياة المسلمين المعاصرين، إنما آثرت الانزواء وراء قضايا تراثية لم تبرحها إلى الآن. وأظن أنَّ هذا التغيُر يتطلب تحويل الفلسفة الاسلامية من مبحث في الإلهيات إلى مبحث في الإنسانيات بجانب مناقشة الإلهيات والطبيعيات والسمعيات على أسس فلسفية وثقافية تواكب حركة العالم وتطور التكنولوجيا والواقع الافتراضي. كما عليها أنْ تستفيد من دراسات واتجاهات العلوم الإنسانية في الانثروبولوجيا وعلوم النص والقراءة ونظريات الفيزياء والعلوم اللغوية والعلوم الشبكية ونظريات البيئات الافتراضية والتطورات في تلك المجالات الراهنة.

الغريب أن دارسي الفلسفة الاسلامية لا يُشق لهم غبار في المعالجة التراثية لقضايا الفلسفات الاسلامية حتى الآن، معتقدين أنَّ معالجةً بهذه الصورة إنما تحافظ على الهوية وعلى نصاعة الدين من الانحراف والزيغ، إلى درجة أن طريقة الكتابة والتحليل لا تخلو من ترديد سلفي للأفكار. حيث باتت السلفية في الفلسفة الاسلامية هي السائدة. مع أن الفلسفة تفتح أبواباً أكثر تهدم تلك النزعة الماضوية.

وهنا لابد لهؤلاء أنْ يفرقوا بين أربعة أشياءٍ:

أولاً: تاريخ الفلسفة الإسلامية الذي يدخل حيز التراث بامتياز، وأن ما يوجد هو جزء من الزمن والمشكلات التي كانت مطروحةً في سياقها.

ثانياً: ابداع آفاق مغايرة وإضافة تاريخ آخر. لأنَّ الراهنية تكسرُ الحدود بين المعارف وتلتقط الأحداث والقضايا التي لها علاقة بالفلسفة الإسلامية وتدخل في مجالها.

ثالثاً: الانفتاح على علوم العصر، وعلى اتجاهات الفلسفة إجمالاً. لأن المشكلات قد تكون محدودة، ولكن المناهج والأبعاد الفلسفية عامة ونستطيع الإفادة منها في الفلسفة الاسلامية.

رابعاً: تغيير طريقة وأسلوب التحليل في الفلسفة الاسلامية، فبدلا من أساليب(البلاغة العقدية)، ستكون هناك لغة الخطاب والقدرة على ابتكار أساليب ومفاهيم تناسب عصر الديجيتال.

س13- أ. مراد غريبي: هل اشتغالكم على أوراق فلسفية غربية خاصة الفرنسية منها دراسة أو ترجمة، كان بهدف تقديم عرض عن العقل الغربي وتوسيع آفاق العقل العربي الإسلامي؟

ج13- د. سامي عبد العال: الاشتغال على فلسفات غربية هو تخصصي الاكاديمي، ويضاف إلى ذلك رغبتي في التعرف الدقيق والدؤوب على جوانبها، والأهم هو الاطلاع طويل الأمد والتفصيلي على أخر المستجدات الفلسفية، ومحاولة الإسهام مستقلاً عما يجري من تكرار حولنا. وقد وضعت لنفسي مجموعة من الأسئلة: كيف تتجدد الفلسفات في العالم؟ وبأي منطق تبدو قوية ومشاركةً في الحياة والثقافة الأصيلة؟ وما أبرز آليات الفلسفة التي تشتغل في سياقها وخارج سياقيها بالمثل؟ وهل الفلسفة المعاصرة تختلف عن الفلسفات القديمة؟ وإذا كانت كذلك، فماذا عساه أن يكون الإختلاف؟ إن الفلسفات الغربية الآن عبارة عن فضاء حُر لمعرفة الأساس الفكري للمشهد وللحضارة الكونية. ونحن نعلم أنَّ أهم فلاسفة معاصرين يتكلمون الفرنسية، وأن فرنسا- دون مغالاة - استطاعت في النصف الأخير من القرن العشرين حتى الآن أن تقدم فلاسفة غطوا مساحة القارات الست نشاطاً وفكراً.

مثل ايمانويل ليفيناس وجاك دريدا وجان بودريار وفرانسو ليوتار وآلان باديو وجاك رانسيير، فهؤلاء أنتجوا نصوصاً كونية طفت على خريطة العالم شرقاً وغرباً. فالتفكيك deconstruction كان أكثر شهرة ورسوخاً في الولايات المتحدة واليابان بشكل أعمق من فرنسا بلد المنشأ وفي تلك القارات أبعد من قارة أوروبا. والخطورة التي قد يمثلها التفكيك كونه يشتغل بالفكر الذي يوجد في سياقه كما لو لم يُوجد إلاَّ في هذا الموقع الثقافي دون غيره. لقد اشتغل عليه فلاسفة من انحاء العالم (جياتيري سبيفاك الهند، هومي بابا، جوليا كريستيفا وجان لوك نانسي فرنسا، بول دي مان وبربارا جونسون أمريكا).

وإذا كان هذا المشهد إزاء محاولة فهم العالم وطبيعة تحولاته هكذا، فالفلسفة هي خريطة سرية لكافة المشاهد الأخرى التي تحتاج إلى تفسير. والفكر الغربي يعبر عن ذاته بصورة قوية ويمتلك أدواته للتعبير عن ذلك من مرحلة لأخرى. ولكن المعضلة بالنسبة لي دائماً ليست هذه النقطة، لكنها كانت في معرفة لماذاذلك، وكيف يتم تجسير الهوة بين سياقنا العربي والفكر الغربي. وبخاصة أنك عندما تتخصص في مجال كهذا، تلاحقك الأسئلة من أقرب الناس إليك إلى أقصاهم: ماذا ستتجاوز تراكم التصورات غير المريحة تجاه الغرب؟ كيف تفك شفرات تلك الفلسفات وكيف ستقدمها للآخرين؟ وماذا عن صعوباتها المتعددة التي تحتاج إلى رؤية أخرى؟.. وهي أسئلة لا تبتعد عن الحالة التاريخية التي تضبط مؤشر الوعي تجاه الثقافة الغربية والشرقية.

مع أن كل الأسئلة لا مبرر لها، لأننا شئنا أم أبينا لابد أن نفهم ما يحدث على مستوى العالم فلسفياً. وأنه قد تتعطل آليات الفهم لكنها ستلاحق الأجيال وتفرض أوضاعها عاجلاً أم آجلاً. وبعض الناس – ولاسيما المتخصصين- يأخذهم الشطح باعتبار الفلسفات الغربية المعاصرة أحد وجوه الفوضى العارمة في العالم، لكنهم لا يدركون ان الابداع الفكري ليس له حدود وأن الفوضى التي يتحدثون عنها هي التي ترتب حياتهم وتحدد طرائق تفكيرهم. وقد يتناسون أن ذلك الانتاج الفكري سيمارسونه بلا وعي مع التكنولوجيا والعولمة والتيارات السياسية والثقافات العابرة للحدود والمودات التي تجتاح العالم في الأسواق والتجارة والمعارف والأزياء والعمارة والطب وانماط السينما وغيرها من أشكال الحضارة.

وعلى أهمية الفلسفات الغربية في الحياة المعاصرة إلاَّ أنها لن تقلل الفجوة بين العالم المعاصر والفكر العربي. لأن الفكر العربي يعبر عن اشكاليات المجتمع والدماغ الثقافي ، ولن يكون هناك فكر بديل يحلل تلك الاشكاليات بالإنابة. فلو أخذنا مشكلة (التعددية الثقافية cultural pluralism) على سبيل المثال: سنجد كونها قضية في متن الحياة الراهنة، وربما لو قلنا لأحد المجتمعات: لماذا لا تعترف بالتعددية الثقافية؟، لقال لأنها موجودة تلقائياً ولا تحتاج إلى حلَّ، بل لن يُعترف بكونها مشكلة من الأساس!!

لم يعترف العقل العربي يوما بمشكلاته ولن يعترف فيما يبدو، وتلك نقطة مبدئية جداً. العقل العربي يعتبر المشكلات من قبيل العيب والفضيحة، إذا ما وضع نفسه على كرسي الاعتراف. ربما لو أخذ بالاعتراف يوما ما، فسيكون هذياناً تحت تأثيرات التخدير الجمعي أو فقدان الوعي نتيجة ضربات الأوضاع الصعبة. ولكنه عندما يستيقظ، سيتنصل مما قال فورا وسيلتمس كافة الأعذار آسفاً على ماحدث (كما جرى بعد عواصف الربيع العربي). دوماً الاعتراف لدينا تحت قهر الواقع أو تحت ضغوط شديدة الوطأة، وليست تمثل اتجاهاً مباشراً لأجل إصلاح الأحوال والتهيؤ لما هو أتٍ، وافساح المجال لحقوق التعدديات الثقافية والإنسانية في حياتنا المشتركة.

س14- أ. مراد غريبي: ما تقييمكم للدرس الفلسفي في الجامعات العربية اليوم، وأخصّ بالذكر المنطق والأنساق الفلسفية الحديثة والمعاصرة ومدى الاستفادة منها؟

ج14- د. سامي عبد العال: الدرس الفلسفي في الجامعات العربية من جنس مكانة الفلسفة في مجتمعاتنا، قد تحدث له انفراجة يوما ما ولكنه يتقلص عند التاريخ والمدونات الفلسفية الغربية والاسلامية مع وجود امتداد خطي من مرحلة لأخرى. وليست تلك دعوة لفض الأمال حول المشكلة من أول وهلة، ولكن هناك ايجابيات كثيرة. منها وجود الدراسات المنطقية والانساق المعاصرة في قاعات الدرس الفلسفي. وبخاصة أن المنطق يضبط حركة العقل ويعطينا بوصلة التفكير الإبداعي، ويوفر لنا رؤى نقدية عالية التأثير. والمنطق لا يقتصر على دراسة الفلسفة ومبادي التفكير الأولى، ولكنه يمتد إلى المعارف الأخرى.

أتصور أن المنطق مع تطور العلوم فرض وجوده بقوة على قاعات الدرس وبات أهم فروع الفلسفة. والعلوم تشتغل على المنطق على نحو أساسي، حتى أنَّ فلاسفة العلم الطبيعي اهتموا اهتماماً كبيراً بمنطق المعرفة والتقدم العلمي، وهذا تقليد رسخه فلاسفة الوضعية المنطقية، فلم يوجد فيلسوف وضعي منطقي إلاَّ وقد اسهم في الدراسات المنطقية: آير وكارناب وموريس شيلك وفتجنشتين. وكذلك فلاسفة معاصرون اسهوا في هذا الاتجاه: إدموند هوسيرل وويلارد كواين وجون ديوي. في المقابل، لم يستفد الفكر العربي من الدراسات المنطقية بما فيه الكفاية، حيث اعتبره دراسة جافة وربما منفرة عند البعض.

وظل الاسهام الأوضح لأساتذة مهمين في الجامعات العربي: د. ياسين خليل ود. عزمي اسلام ود. محمد مهران ود. فهمي زيدان ود. عادل فاخوري. وإن اكتفوا بشرح جوانب المنطق وقضاياه ولم يخرج انتاجهم الشهير من مجرد ترجمات وتفسيرات لما استغلق من مسائله وقضاياه. وأبدوا تلمذة واضحة على المدراس المنطقية التي درسوها.

إن المنطق له تطبيقات وتطورات متعددة في كافة مجالات المعرفة والأنشطة، ومع ذلك أخذنا منه جانب الشرح ليس أبعد وتعاملنا معه كما تعامل أسلافنا مع المنطق الصوري: أن يوجه العقل لمعرفة الصواب من الخطأ. وتلك درجة أرسطية مازالت تراوحنا حتى اللحظة. لأن المنطق يحتاج امتلاك ناصية العلوم التي يؤدي فيها أدواراً مهمة مثل علوم الطبيعة كالفيزياء والرياضيات والهندسة والكيمياء والبيولوجيا والفلك.

في اليوم الذي ستحدث فيه نهضة علمية كبيرة على مستوى المعرفة، وأن تجد الفلسفة خلالها خريطة أوسع مما هي فيه، سيكون للمنطق شأن آخر. ومن دواعي التفاؤل أن تمت دراسة المنطق في مجالات الحوسبة والبرمجة وتصميم المنظومات الذكية، حيث تطبيقات جديدة في المنطق الافتراضي والذكاء الاصطناعي والمعلوماتية وعلوم الشبكات. هذه التطبيقات التي أصبح لها قدرة كبيرة الانتشار والتأثير. وأصبحنا نرى تصميمات منطقية في حالات الذكاء الاصطناعي واستخداماته في العلوم الإنسانية والعلوم الطبيعية.

***

حاوره: ا. مراد غريبي