قراءة في كتاب

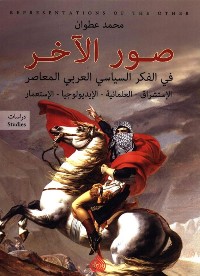

صور الآخر.. قراءة تحليلة نقدية في كتاب د.محمد عطوان

(صور الآخر في الفكر السياسي العربي المعاصر)

(صور الآخر في الفكر السياسي العربي المعاصر)

تتعدد صور الآخر(الغرب) بتعدد طرق التماس والاحتكاك به، فمنها ما هو إيجابي نافع، مثل بعض مُعطيات الاستشراق، في تحقيقه للتراث العربي والإسلامي، أو في دراساته النقدية للتراث، بكل ما فيها من تجاوز على بنية التراث القُدسية في الوعي والمخيال العربي والإسلامي، وهنا يشرح لنا د.محمد عطوان ماهية الاستشراق بوصفه "الجُهد التمثيلي الذي يصنعه المُستشرقون الغربيون عن عالم الشرق" (ص39)، وما كان يشغل بال المستشرقين هو الإسلام الذي إمتد جُغرافياً في الشرق، حتى وصلت حضارته وصلت إلى أوربا.

صور الآخر الاستشراقي

يشتغل محمد عطوان على تمثل صورة الآخر بين الغرب والشرق، وتبادل الأدوار في تمثل هذه الصورة، وتبادل الأدوار بين من هو "أنا" ومن هو "آخر"، ومن دون الدخول في تاريخية نشوء الاستشراق التي استطرد بها محمد عطوان ودوافعه من دون حسم الإجابة عن قيمة الدوافع بوصفها من مُمكنات نشوء الاستشراق ونقد الفكر الاستشراقي والتقليل من قيمته، والدوران في فلك أطروحة إدوراد سعيد في كتابه "الاستشراق" وربطه له بالاستعمار أو الكولنيالية، لأنه يذهب إلى ما ذهب إليه إدوارد سعيد من أن الاستشراق قد صاغ صورة عن الشرق، لم نستطع نحن العرب تجاوزها أو كسر أُطرها، فلم يستطع الشرق بناء صورة حقيقة له من الواقع الذي يعيش فيه، إنما بنى تصوره عن ذاته عبر وسائل التمثيل التي رسمها الآخر عنه، ولأن الغرب هو المُهيمن فكرياً وسياسياً وعسكرياً، فقد تمكن من جعل الشرق تابعاً له، وبنى رؤية صيَرها هو له، على أنه نوع بشري أدنى من حيث التكوين العرقي، أو من حيث التكوين الفكري (العقلي)، وهي طريقة من طُرق الإستعمار الذكية في الهيمنة على الشعوب المُستعمرة، والعمل على إقناع الشعوب المُستعمرة بالحملات الاستعمارية بوصفها "بديلاً مُغرياً عن واقع الهيمنة العُثمانية" (ص69).

كان محمد عطوان ذكياً في كشفه وتعريته لأساليب الاستعمار ليس في الخداع الخطابي فحسب، وإن يكُن هذا الخداع جُزءاً من "اللُعبة اللغوية" التي يستخدمها الاستعمار، كي يخدع بها الآخر (المُستعمَر)، ولكنه يكشف عن مقدرة تميز بها المُستعمرون هي تغيير الأسماء واستبدالها بأسماء أخرى جديدة، لا لغرض تغيير الإسم بمُسمى آخر، فإن كان هذا هو الغرض، فهو نوع من العبث، والحاذق الذكي لا يُحب قضاء الوقت بالعبث، إنما كان الغرض من تغيير الأسماء فيه ذكاء وسعي جاد لتغيير الدلالة أو محو للإسم السابق، وبناء وعي مفهومي تلعبه دلالة الإسم الجديد وظيفياً وأيديولوجياً في النشىء القادم، وهذا الأمر قد أفادت منه أنظمة الحُكم ما بعد الكولنيالية التي سُميت بـ "الوطنية" التي غيرت أسماء كثير من الشوارع والمُدن، فخُذ مثلاً على ذلك مدينة الثورة، فهي قد سُميت بهذا الإسم لأن من أنشأها الزعيم عبدالكريم قاسم بعد ثورة 14 تموز، وبعد أن تمكن نظام البعث من الإنقلاب على حُكم عبدالكريم قاسم، وبعد مُدة من تزعم صدام لقيادة الدولة، بعد إزاحته لأحمد حسن البكر، سُميت مدينة الثورة بمدينة صدام، وبعد إسقاط صدام، ولأن أغلبية سُكانها من الفُقراء الذين كانوا من مُحبي المرجع الأعلى مُحمد مُحمد صادق الصدر، سُميت بمدينة الصدر، ولربما سيتغير إسمها بعد تغير شكل الحُكم!، ومشكلة هذه المدينة الصابرة أن كل نظام حُكم إنما ينشغل بتغيير إسمها لا بتغيير واقعها نحو الأفضل!.

لقد كان أستاذي الكبير مدني صالح يُخبرني أن واحدة من مشاكل العرب، أنهم يهتمون بالإسم دون المُسمى، فستجد أن (للمُرحاض) أسماءٌ مُتعددة، وعُذراً على سوء إختياري للمثال، لكنه بقصد، ولكنك ستجده هو ذاته بكل ما فيه رغم تغيَر الإسم، ولكن المُسمى واحدٌ، ولكنك في الغرب، ستجد أن تغيَر الأسماء مُرتبط بتغيَر المُسمى.

نلحظ تردد محمد عطوان في قبول فكرة الربط بين الحركة الاستشراقية والتبشير، أو رفضها، لأنه يرى مرة "إن مُوجهات الاستشراق إن لم تكن سياسية، فإنها ذات طابع علمي في الغالب، ولا سُلطان للعمل الكنسي على مشاريع الغرب السياسية في تلك المرحلة" (الكولنيالية) (ص53)، وأخرى يرى فيها أن "ثمة علاقة بين الحركة الاستشراقية وبعض أطرافها، وبين عملية التبشير أيضاً" (ص53).

يعتقد محمد عطوان أن "القوى الاستعمارية اعتمدت على الاستشراق في تمرير طموحاتها في التوسع، ولكن لا يعني هذا أن الاستشراق أفاد من الاستعمار في أنشطته الميدانية" (ص54) (!)، وعلامة التعجب من عندنا، لأن محمد عطوان يعلم بأهمية أطروحة إدوارد سعيد، وهي تقوم على الربط بين الاستعمار والاستشراق وتبادل الأدوار في الخدمة، فالاستشراق بحسب إدوارد سعيد يُشتق من علاقة التقارب بين بريطانيا وفرنسا في الشرق، وهو استراتيجية تعمل على تكريس فكرة التفوق الغربي، وهذا لا يعني أن لا فعل وإبداع فكري للمُستشرق، كل حسب اختصاصه، إلَا أنه يسير بخط مواز وتفعيل إيجابي مع مقولة (رينان) في تأكيده على تفوق العقل الآري على العقل السامي.

وضع محمد عطوان مبحثاً عن (الاستغراب) (73)، ذلك المشروع الذي مات وهو في مرحلته الجنينية كما أحسب وأظن، ومن المُفكرين العرب الذين اشتغلوا على التنظير لهذا المفهوم هو حسن حنفي في كتابه "علم الاستغراب"، وأظن أن حنفي ومن سار على خُطاه إنما كان شغوفين في اجتراح المفاهيم على غرار تصميم سبق، ولكنهم لم يعوا أن الاستشراق ليس اجتراحاً لمفهوم، إنما هو منظومة فكرية عمل عليها مُفكرون ومؤسسات من شتى دول الغرب، وهو دراسة ومُعايشة وفهم لماضي الشرق وحاضره وتشكله الأنثربولوجي وتنوعاته الاجتماعية، بقصد الهيام بسحر الشرق، وفق وصف زكي نجيب محمود "الشرق الفنان"، أو وفق سعي لاستعماره واستثمار ثرواته.

أما الاستغراب، فهو دعوة وعظية من مفكر يأمل بتحقيق نهضة عربية وإسلامية تبدأ بفهم الذات وتمظهرات الآخر، ألا وهو حسن حنفي. وأظن إن كانت هناك مُحاولة لفهم الغرب نستطيع ادراجها ضمن مفهوم الاستغراب" هي مُحاولة الطهطاوي في كتابه "تخليص الإبريز في تلخيص باريز"، لأن فيها رؤية ومُعايشة حقيقية للحياة والفكر الفرنسي، ومحاولة الإفادة من علومهم وثقافتهم ونُظمهم، وهو ما تنبه له محمد عطوان في (ص79)، مُتفقاً في ذلك مع حسن حنفي في كتابه "مُقدمة في علم الاستغراب".

ما يُميز محمد عطوان في كتابه هذا هو جلده وصبره وسعة قراءاته، لأنك تجده يعلم بمُحددات موضوعه وبتنقلاته الفكرية ومصادر بحثه المعرفية.

حاول المؤلف أن يُبين دور محمد أركون في نقد الاستشراق في اجتراحه لمفهوم "الإسلاميات التطبيقية" وهو مفهوم وضعه أركون كي يكون ضداً نوعياً للاستشراق = "الإسلاميات الكلاسيكية" أو الدراسة (الفيلولوجية للتراث).

صور الآخر العلماني

في قسم الكتاب الثاني الذي وسمه بعنوان (صورالآخر العلماني)، بتصور للعلمانية على أنها رديف للمدنية، كونها "تمنح الطوائف والأديان في المُجتمع الواحد فُرصاً مُتساوية للعيش، والشعور المُشترك بالمواطنة" (ص91)، ليتفق مع محمود إسماعيل بتجذيره للفكر العلماني من داخل التراث، مُستعيناً بمقولات المُعتزلة، ودعاة العلم الطبيعي التجريبي من عُلماء الطبيعة المُسلمين ونزوعهم التجريبي.

ولكن مُشكل الثقافة العربية المُعاصرة أنها تُحاول تحويل الصراع الاجتماعي السياسي بحسب عادل ضاهر "من مجال الواقع إلى مجال النصوص، يتحول العقل معه إلى تابع للنص، وتتحدد مُهمته في استثمار النص لتبرير الواقع أيديولوجياً" (ص105).

تناول الكاتب رؤى الجابري ونقده لاستخدام مفهوم العلمانية (بفتح العين) في الثقافة العربية رغم ما يشي به هذا المفهم من حمولة لا يتقبلها التدوال المرجعي لها في تاريخ الثقافة، فيُحاول الجابري، أن يضع بديلاً لها هو العقلانية، أو الديموقراطية، في مُحاول جادة منه لتجاوز التداول السلبي لمفهوم العلمانية، لأنه يرى أن مُشكل المُجتمع العربي ليس مُشكلاً مُرتبطاً بفصل الدين عن الدنيا، أو عن السياسة، لأن اإسلام لا يخضع لسلطة كهنوتية كما هو الحال في المسيحية وأوربا، ولكن مُشكل المُجتمعات الإسلامية والعربية هو الديموقراطية.

كذلك عرج على آراء سمير أمين وبرهان غليون وعزيز العظمة، ليصل إلى نتيجة مُتفقاً فيها مع جورج طرابيشي، مفادها: أن مُشكل العلمانية ليس الإسلام في ذاته على أنه يُعارض العلمانية، إنما المُشكل الأساس هو في الدول العربية والإسلامية التي تحتاج للدين لتؤكد مشروعيتها (ص115).

كان لموقف الإسلاميين الرافض للعلمانية حصتهم في الكتاب، ومن كلا المذهبين (السني) و (الشيعي)، وكلاهما في الأغلب الأعم ينظران إلى العلمانية بأنها نزعة مادية لا دينية، أو أنها تعني "الحُكم بغير ما أنزل الله، ومن ثم فهي نظام جاهلي بعبارة الأخوان المُسلمين، وأن أي قبول بالعلمانية إنما هو برأي أنور الجندي "تنصل الدولة من الشريعة الإسلامية" (ص121) ومن طبيعة الإسلام بعبارة القرضاوي "أن يكون قائداً لا مقوداً، وسيداً لا مسوداً، فهو كلمة الله العُليا" (ص123)، لأن "الإسلام يقود الحياة" كما يقول محمد باقر الصدر، فـ "الإسلام دين ودُنيا"، ولا "رهبانية في الإسلام" أو كما يقول الندوي "ربانية لا رهبانية" وهذه الربانية تعني أن أحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، ولا شبه بينها وبين الشريعة المسيحية بوصفها شريعة أقرب للرهبانية.

ولكن هناك بعض المفكرين الإسلاميين يرى أن الإسلام يفصل بين السلطتين الروحية والزمنية، وكان من أوئل هؤلاء هو علي عبدالرازق في كتابه "الإسلام وأصول الحُكم"، وتبعه فيما بعد خالد محمد خالد في كتابه "من هنا نبدأ"، وكلاهما عدَ النبوة رسالة روحية جاءت لهداية الناس وإتمام مكارم الأخلاق، فهي "نبوة وليست مُلكاً".

صور الآخر الأيديولوجي

في القسم الثالث من الكتاب يستعرض محمد عطوان تمثلات الآخر أيديولوجياً، وحضور نزعاته الأيديولوجية في الفكر العربي والإسلامي، ومحاولة تقليدها أو إعادة إنتاجها وفق مُتطلبات الواقع العربي والإسلامي، وأهم هذه النزاعات الأيديولوجية ذات الجذور الغربية الفاعلة في الصراع الأيديولوجي العربي، هي: القومية، والليبرالية، والماركسية.

القومية

بدأت أولى بوادر الوعي القومي العربي بالظهور كحركة مع إمعان دولة الخلافة العثمانية في سياستها الإقصائية للعرب، ومُمارستها لسياسة "التتريك"، فكان لهذا الفعل رد فعل، تمثل بتنامي الوعي القومي العربيوإظهار بعض النُخب الفكرية ذات التوجه العروبي استيائها من سياسة الدولة العُثمانية، وقد "تشكل أول جُهد فكري قومي عربي مُنظم يحث على تشكيل حركة قومية في عام 1875، قبل أن يرتقي السُلطان عبدالحميد بسنتين" (ص144).

وقد كان لبعض الطلبة الذين درسوا في الكلية البروتستانتية السورية ببيروت دور رائد في نشر هذا الوعي، وبعدها توالت الدعوات عند الكثير من النُخب العربية، سواء أكانت مسيحية الأصل أم كانت إسلامية، وهناك أكثر من مُبرر لظهور مثل هكذا تيار، ساعد في ظهوره ظلم الدولة العثمانية للعرب، ودعم الكولنيالية الحديثة، ووجود مُبررات له مُستمدة من التاريخ المُشترك واللغة المُشتركة التي شكلت العامل الأهم في تكوين هذه الحركات، وفي الإسلام ما يُبرر القبول بهذه الفكرة "كُنتم خير أمة أخرجت للناس"، وهناك كثير من المُفكرين العروبيين والقوميين من لا يعتقد بوجود تعارض بين العروبة والإسلام بوصفه دعوة عالمية، ومنهم شبلي العيسمي في مقاله "لا تناقض بين عروبة الإسلام وعالميته"، ولكن كثير من مفكري الإسلام السياسي من السلفيين ينتقدون هذه الفكرة، ويجدون فيها تقليل وتحجيم لدور الإسلام بوصفه رسالة كونية.

لذلك فالقومية هي نزعة أيديولوجية غربية المنشأ، جاءت نتاج تطور تاريخي طبيعي، ولا يُمكن مُقاربتها مع القومية العربية التي لم تكن سوى ترديد أو إعادة صياغة لمقولات غربية، ولكن من دون إدراك حقيقي لمُمكنات تحققها وفق التطور التاريخي العربي الإسلامي.

الليبرالية

يرى المؤلف أن بذور الليبرالية قد بدأت بالظهور في منتصف القرن التاسع عشر، سماها بـ "الليبرالية المُزدحمة بالتناقضات الذاتية"(ص161) من فرط حيرة المفكرين الإصلاحيين بين الدفاع عن قيم التراث، والإعجاب بقيم الحداثة الغربية الجديدة، فكان الطهطاوي يروم نقل بعض مظاهر التجربة الغربية "الفرنساوية" في التقدم العلمي والسياسي والحضاري، وتبيئتها وفق معادلة الموازنة الحضارية بين تقدم حضاري عربي إسلامي (الماضي) وتقدم حضاري غربي (الحاضر)، فحاول التقريب بين مفاهيم غربية حداثية ومفاهيم عربية تراثية، مثل تقريبه بين مفهم الحُرية والدستور، بالعدل والإنصاف، بما يشي سعيه بتعسف اتبعه الطهطاوي، وحصر وتقييد لمفاهيم ذات حمولة من تراث وحضارة ناهضة لها قيمها وفهما الخاص للحُرية والعدل وتفسيرها بمفاهيم منظومة تراثية آفلة، الأمر الذي أوقعه هو وبقية مُفكري الإصلاح ممن أعجبوا بالتجربة الغربية الحداثية مثل خير الدين التونسي، أو محمد عبده أو الكواكبي.

ولكننا نجد في كتابات قاسم أمين "تحرير المرأة" و "المرأة الجديدة" رغم أنه يُدرج ضمن مدرسة محمد عبدة ما يُظهر لنا بوادر وعي ليبرالي مُتقدم، ومحاولة جادة لـ "تكييف الليبرالية بالشرع"، وإن أظهر محمد عطوان أن هذه المحاولة قد تمثلت بالطهطاوي (ص162)، ولكنني أرى أن الطهطاوي كان أقرب لأن يكون مُثقف السلطة الواعي، فهو نتاج البعثة الأولى لولي النعم (محمد علي باشا) كما يُخاطبه الطهطاوي، وهو يميل لتفسير مُعطيات الحداثة بالتراث، ويبني قناعة لدى القارئ أن كل نتاج هذه الحضارة إنما هو موجود أصلاً في ديننا، وأن سبب تأخرنا هو عدم معرفتنا لأمور هذا الدين، وهو ذات الرأي الذي يذهب له الأفغاني ومحمد عبده والتونسي، وجميعهم يُحذرون المجتمع من قراءة الفلسفة، إلَا بعد التمكن من علوم الشريعة والفقه، وأنا أجد أن لا ليبرالية من دون فلسفة، ولا وجود لفلسفة من دون حياة ليبرالية، فحتى مفهومي الفلسفة الإسلامية والفلسفة المسيحية، إنما هو تعبير فيه تقييد، ويُطلق للتمييز إجرائياً، لمعرفة بيئة أو جُغرافية هذا الوعي الذي نشأت فيه الفلسفة، لأن الفلسفة حرة، لا دين لها.

ربما يكون الكواكبي أكثر قُرباً من وعي الليبرالية الحداثي في نقده للاستبداد، وربطه أسباب الجهل وتخلف المجتمع في التربية وخراب البلاد اقتصادياً وعُمرانياً وسياسياً بسبب الإستبداد بشقيه الديني والسياسي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى نجد أن الكواكبي لا يرمي التخلف على شماعة الآخر، إنما هو يكشف عن بنية المُجتمع الضامرة، أو المسكوت عنها في زمنه، ألا وهي الاستبداد بوصفه نظام شرقي، يحكم حياتنا الاجتماعية والسياسية، فالأولى بنا نقد الذات قبل نقد الآخر، ولكن محمد عطوان ذكره في سياق ذكره للماركسية وبدايات معرفتها في الفكر العربي! (ص172).

تمثل الليبرالية حداثياً

رغم أن محمد عطوان يضع عنوان "تمثل الليبرالية براجماتياً" (ص165) إلَا أنني أرى أن هذا العنوان مُقحم بالقياس للعنوان الذي وضعته أنا بديلاً عنه، أولاً لأن البراجماتية تيار فلسفي أمريكي مُعاصر، له خصوصياته، وأسباب ظهوره في الثقافة الأنكلوسكسونية، وثانياً لأن جُل المُفكرين الذين تناولهم محمد عطوان في مبحثه هذا هم أقرب للإتجاهات المادية والمدرسة التطورية، مثل سمير مراش، وشبلي شميل، وإن تغاضى عن ذكر بُطرس البُستاني، وفرح أنطون، الذي ذكره في سياق بداية التعرف على الماركسية في الفكر العربي الحديث!، ولم يُميز كما أظن محمد عطوان بين التأثر بالإشتراكية عند أنطون وبين تأثره بالماركسية.

وغاب إسماعيل مظهر، وسلامة موسى، اللذان هما من أقرب مُفكري النهضة للفكر الليبرالي، ومتبنياته، على ما بينهما ما إختلاف في الطرح، فهما من أوائل من دعوا لتبني الفكر العلمي بنزعته التطورية، ومن أوائل من تأثروا بالنزعة الاشتراكية الاجتماعية الأقرب للنزعة الليبرالية في دعوتهما لتحرير المرأة، وحرية الفكر.

توقف محمد عطوان عند أطروحات طه حسين، وأحمد لطفي السيد، وبسطور قليلة مرَ على ذكر جميل صدقي الزهاوي.

فقد ذهب هؤلاء للدعوة للحذو وفق الأنموذج الغربي والحياة الأوربية، وجعلها مثالاً نقتدي به للخلاص مما نحن فيه من تخلف وسطوة النزعة الماضوية ذات المنحى الغيبي "اللاعقلاني" والذهاب مذهبها في الحُكم، والسير مسيرها في الإدارة، وطرق التشريع أو القانون، وقد ذهب طه حسين في كتابه "مُستقبل الثقافة في مصر" إلى القول "أن مصر تنتمي إلى العالم ذاته (الأوربي)، الذي يجب الأخذ عنه والاقتداء به، وما مشرقية مصر، إلَا هي شيء من التاريخ القريب، وإن إنتمائها الغربي مما يضرب جذوره عميقاً في تاريخها"، وقد استمد طه حسين رؤيته هذه من دراسته في فرنسا وإعجابه المُفرط بالحضارة (الفرنكفونية) المُختلفة جملةً وتفصيلاً عن الحضارة الأنكلوسكسونية بطابعها التجريبي والبراجماتي، والبراجماتية هي امتداد في كثير من أطروحاتها لرؤى المدرسة النفعية الأنكليزية عند بنثام وستيوارت مل سواء في نزوعها نحو التجريبية، أو في نزوعها نحو البحث عن "القيمة الفورية" بعبارة وليم جيمس، المتأتية من تبنينا لقضية أو مسألة ما، بما فيها المسألة الدينية، "فما هو نافع، فهو صادق، وما هو صادق فهو نافع" بعبارة وليم جيمس في كتابه "البراجماتية" الذي أهداه لجون ستيوارت مل فيلسوف النفعية.

ولكن لربما في آراء لطفي السيد اقتراب مما يُمكن أن يُسعف محمد عطوان في القول بتمثل الليبرالية براجماتياً، لأن لطفي السيد يدفع باتجاه "التوفيق بين مصلحة الفرد ومصلحة الأمة"، أو ما أسماها محمد عطوان "الليبرالية المدموغة بوعي نفعي" (ص167)، لأن لطفي السيد يرى "أن أعمال الناس وأفكارهم تحوم حول أصل واحد، هو المنفعة" (ص167).

وعلى ما يبدو أن محمد عطوان قد تنبه إلى أنه قد ذهب بعيداً بالقول بوجود ليبرالية عند أصحاب التيار التراثي الماضوي بنزعتهم التجديدية، أو عند أصحاب التيار الحداثي بنزعتهم التغريبة، لذلك نجده ينقد بعض مُتبنياته في نهاية بحثه حينما ذهب إلى القول: أن جميع هؤلاء المفكرين، قد كتبوا في الحُرية، "لكنها لم تكن أسماء ليبرالية في الواقع،...بيد أنهم لم يكونوا ليتبنوا مبادئ الليبرالية كنسق مُتكامل، وعلى ذلك لا يصح تصنيف كل من يكتب في الليبرالية ليبرالياً" (ص170).

وكان يُمكن لمحمد عطوان أن يُدرج آراء زكي نجيب محمود وتبنيه للوضعية المنطقية، وآراء عبدالرحمن بدوي وزكريا إيراهيم في تبنيهما للوجودية، ومحمد عابد الجابري في نقده للعقل العربي، ضمن تمثل الليبرالية عربياً، وأكثر ما يُمكن أن تنطبق على آرائه أن توصف بأنه ليبرالية هو فؤاد زكريا الأكثر خلاصاً من نزعة النمذجة...إلخ، ولكنه قد قصر جهده في الفكر النهضوي العربي الحديث في هذا المبحث.

التمثل العربي للماركسية

لا أعرف لماذا بدأ كتابته في هذا المبحث بالإشارة إلى علمانية فرح أنطون ودفاعه عن الاشتراكية، ومن ثم انتقل للإشارة للكواكبي في نقده للاستبداد، ودفاع الكواكبي عن ما أسماه "قضية الإشتراك العمومي المُنظم"، ولو كان عنوان مبحثه هو التمثل العربي للاشتراكية لصحت البداية، لأنني أرى وبصياغة منطقية (أن كل ماركسية هي اشتراكية، ولكن ليست كل اشتراكية ماركسية، فلربما نجد جذوراً للاشتراكية في كل تراثات الشعوب، وماضيها القريب والبعيد، لكنها ليست ماركسية، لأن الماركسية هي التفسير المادي للتاريخ، والماركسية، هي المادية الديالكتيكية، والماركسية هي كما يرى أصحابها نظرية علمية، والماركسية هي دفاع عن دكتاتورية "البروليتاريا"، ولا أظن أن في الفكر العربي الحديث ما تنطبق عليه بعض من هذه المُتبنيات وليس كُلها، ولا أجد في فكر فرح أنطون العلماني، ولا في فكر الكواكبي الاصلاحي ما يُسوغ لنا إدراجهما كتمهيد للقول بالتمثل العربي للماركسية.

لا أخوض بتاريخ دخول الشيوعية في الوطن العربي، ولكن بداية الوعي الحقيقي بها هو بعد الثورة البلشفية (1917)، ففي فلسطين تأسس عام 1919، وفي 1920بمصر، وفي لبنان وسوريا تأسس عام 1924، ثم في العراق عام 1934، والسودان عام 1946.

ركز محمد عطوان في مبحثه هذا على كتابات عبدالله العروي، وإلياس مرقص، ومهدي عامل، وبعض من إشارات عن كريم مروه، وهؤلاء يُدرجوا من ضمن المُفكرين العرب المُعاصرين، ولكنه في مباحثه أو فصوله السابقة كانت نماذجه هي مُختارات من مفكري النهضة العربية!.

وضع مساحة للحزب الشيوعي العربي والعراقي بوصفه نوعاً من أنواع تمثل الماركسية أيديولوجياً، وإن تكن تابعيتها هذه للماركسية الأممية قد أضعف من استقلاليتها، لا سيما في تبنيها للأنموذج السوفيتي أو ما أسماه علوان "الشيوعية المُسَفيتة"، نسبة إلى الإتحاد السوفيتي، مُتفقاً في ذلك مع كريم مروة في بحثه "البحث عن المُستقبل"، ومع ياسين طه حافظ في كتابه "حول بعض قضايا الثورة العربية"، ومأخذ عطوان على الماركسيين العرب أنهم "لم يأخذواد= خصوصية الوضعية التاريخية العربية في الحُسبان، وبدت ماركسيتهم مُقحمة على التجربة المحلية العربية" (ص186).

صورة الآخر الاستعماري

في القسم الرابع والأخير يضع لنا عطوان تفصيلاً لعلاقة الأنا بالآخر عبر تمثل صورة الآخر الاستعماري، ولا شك ستكون بدايته مع القرن التاسع عشر مع دخول نابليون لمصر وبداية الحملة الفرنسية لمصر، التي شكلت وعي النهضة العربية، ولن أخوض في تفاصيل الحملة وخطابات نابليون للمصرين واستدرار عواطفهم عبر ادعاء تبني للإسلام، وتصويره للوجود الفرنسي على أنه وجود من أجل التحرير لا من أجل الاحتلال!، ورغم مساوؤ هذا الوجود أو الإحتلال إلَا أنه يُعد إحتلالاً إيجابياً بالقياس لأفاعيل الإحتلال البريطاني السلبية في الدول التي إحتلتها وأعلنت الوصاية عليها، وقد جلب نابليون معه أمهر المهندسين والجيلوجيين والآثاريين والمعماريين والإداريين والمُتخصصين في العلوم العسكرية من أجل خدمته، ولكن هذا الأمر إنعكس إيجاباً لخدمة المصريين فيما بعد.

وكان للبريطانيين حضور استعماري في القرن التاسع عشر في مصر، والعراق، وفلسطين، والجزيرة العربية" (ص205)..

من مشاكل الاستعمار المُستدامة هي "ترسيم حدود واختراع دول" (ص210)، وتفصيلات أفاعيل البريطانيين في أرض العرب تعرفونها، فمنها اتفاقية سايكس بيكو، ومنها وعد بفور، ومنها تقسيم جغرافي مُصطنع لحدود وهمية بين الدول العربية، بل ومنه وضع تنصيب لملوك، واختيار لساسة يحكمون هذه الدول المرسومة حدودها في الوهم!، فكان الكاسب هم الصهاينة من اليهود والخاسر وإلى يومنا هذا هُم أبناء فلسطين!. فأسس لنا البريطانيون في جسد خريطة الوطن العربي دولة دينية (راديكالية)، الأمر الذي جعل البريطانيين ومن ساعدهم من مُدعي التمدين والليبرالية محط سُخرية وتهجم إلى يومن هذا، فكيف يُمكن لدولة تؤمن بالعلمانية وبالنهج الديموقراطي وبفصل الدين عن الدولة أن تبني دولة تقوم على أساس عرقي وديني؟!. لا شك أن وجود دولة قومية لليهود ستظل وستبقى من خطايا الاستعمار، وهي صورة التمثل الحقيقي للتطرف الديني والعرقي الذي لا زال الغرب يُدافع عنه بكل عُهر. إنه وصمة عار في جبين الديموقراطية ورديفتها الليبرالية.

د. علي المرهج – استاذ فلسفة