تمهيد: الدكتور علي القاسمي لغويّ وباحث متمرس وأديب يتعامل مع الكلمة بإحساس مرهف وخيال عميق أضف إلى ذلك كونه يجيد عدة لغات حيث اطلع من خلال الدراسة الأكاديمية على الأدبين الإنكليزي والفرنسي، واستوعب عبر المطالعة والبحث النظريات والتيارات الأوروبية الأجبية والفلسفيّة ممّا ترك ذلك أثرا إيحابيا على ماكتبه من بحوث وماصجر عنه من إبداع أدبيّ.

تمهيد: الدكتور علي القاسمي لغويّ وباحث متمرس وأديب يتعامل مع الكلمة بإحساس مرهف وخيال عميق أضف إلى ذلك كونه يجيد عدة لغات حيث اطلع من خلال الدراسة الأكاديمية على الأدبين الإنكليزي والفرنسي، واستوعب عبر المطالعة والبحث النظريات والتيارات الأوروبية الأجبية والفلسفيّة ممّا ترك ذلك أثرا إيحابيا على ماكتبه من بحوث وماصجر عنه من إبداع أدبيّ.

وكان من حسن حظّي أن أطّلع على كتابه الأخير الذي يختوي عدة قصص منها قصة <الآنسة جميلة> التي نشرها في إحدى الصحف الألترونيّة فلفتت نظري فكتبت عنها ثلاث مقالات نشرتها في الصحيفة نفسها.

والحق إنّي أدركت بعد قراءتي لقصة <الآنسة جميلة> والقصص المنشورة معها في هذا الكتاب أنّ الدكتور القاسميّ أبدع فنّا جديدا يمكن أن نطلق عليه <قصص السيرة> إلّا إني في هذا البحث لم أعالج حميع موضوعات قصص الكتاب بل تناولت جانبا منها ألا وهو موضوع الاغتراب آمل أن يدرس مجالاتها الجمالية والفكرية النقاد والأدباء ويوفوها جقها من البجث والتحليل.

تعريف الاغتراب:

الاغتراب: alienation، في اللغة الإنكليزية مشتقّ من اللغة اللاتينيّة وهو نفسه اعتمدته الفرنسية، ويعني تجريد الفرد من ممتلكاته وبيئته [i] والمعنى ذاته نجده في قاموس الهجين الدنماركي[ii] أمّا في اللغة العربيّة فالاغتراب مشتقّ من الفعل أو المصدر <غرب> ومعناه غاب وبعد[iii] أو غاب وبعد واسودّ وجهه وغمض وخفي[iv] وإذا انتقلنا من المعنى اللغوي إلى المصطلح نجد أنّ الغربة تعني اصطلاحا العجز والاستسلام والهراء وفقدان المعنى [v].

وعلى الرغم من المعنى السلبيّ الذي تتضمنه كلمة اغتراب وغربة في اللغة العربيّة إلّا أنّ هناك معنى إيجابيا ورثناه عن تراثنا الشرقي القديم بصفة عامة والعربي الإسلامي على الأخصّ، ففي الفكر الشرقيّ الروحيّ نطالع قول النبيّ يعقوب <ايّام سني غربتي مائة وثلاثون سنة قليلة وردية كانت أيام سني حياتي ولم تبلغ إلى أيام سني حياة آبائي في أيام غربتهم>[vi] إنه يحد حياة اغتراب آبائه الطويلة مدى إيجابيا لأنّ الاغتراب بنظره يحمل الإنسان بعيدا عن كدر الدنيا فيجعل حياته قريبة من الصفو والتأمّل، ولنا عبرة أيضا في التراث الإسلاميّ حيث الحديث النبوي الذي يؤكد المعنى الإيجابيّ للاغتراب <بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا طوبى للغرباء>[vii]

على وفق المفهومين السلبي والإيجابي المذكورين آنفا سندرس في الصفحات التالية مفهوم الاغتراب وفلسفته في قصص السيرة عند الأديب الدكتور علي القاسمي حسب العنوانات التالية:

1 - السرد الوصفي

2- شخصيات الاغتراب

3- الحيوانات والطيور

4 - أدوات الاغتراب

السرد

يستند السرد الاغترابي عند القاسمي إما إلى الاستناد للتاريخ بتفصيلات مهمة تنقل القارئ من لحظة الحاضر إلى الماضي فيضعنا في اللحظة التاريخية كما لو كنا نحن الذين نعيشها عبر معايشتنا لأهل ذلك الزمان في قصة الآنسة حميلة نقرأ النص الآتي الذي اقتطعناه من قصة الآنسة حميلة:مدينة شفشاون التي تُلقَّب بـ "الجوهرة الزرقاء لروعة طبيعتها الجبلية الخلابة، تأسَّست سنة 1472 لإيواء مسلمي الأندلس الذين طردهم الإسبان، فحملوا شيئاً من ثقافتهم الأندلسية معهم إلى البلدان المغاربية التي لجأوا إليها. ولم يكُن أولئك اللاجئون من أصول مغاربية إسلامية فحسب، بل تعود أصول معظمهم كذلك إلى جميع أصقاع الإمبراطورية الرومانية النصرانية القديمة. وقد أسلموا إبّان الحكم الإسلامي المتسامح لإسبانيا الذي دام ما يقرب من ثمانية قرون. وعندما أمشي في أزقة شفشاون، أرى الأطفال بعيونٍ خضرٍ وزرق وشهلٍ وسودٍ وبنيةٍ وعسليةٍ، وبشعرهم الأسود والبني والبني الدافئ والأشقر والأشقر الذهبي وغيرها من الألوان. وقد تحوّلت هذه المدينة إلى قلعة لمقاومة الاستعمار الأوربي في القرن السادس عشر وما بعده. ويمتزج جمالُ أهلِها بشموخِ التحدي والإباء.

فالقاص بهذا الوصف جعلنا نعيش أجواء الماضي كأننا ضمن المجموعة التي طردها الأسبان وهو وصف دقيق استند إلى ثقافتين واسعتين ثقافة أدبية وتاريخيّة.

وهناك أيضا وصف الطبيعة الساكنة والمتحركة الذي يزيد قصص السيرة حيوية ويبعدها عن الرتابة والملل.قصة الصديقة الفرنسية:

وأخيراً وصلنا جبل سان ميشيل وهو جزيرة صغيرة تبعد حوالي كيلومتر واحد عن ساحل منطقة النورماندي في الشمال الغربي من باريس. وترتفع هذه الجزيرة التي على شكل جبل من صخور الغرانيت حوالي 80 متراً عن سطح البحر. وخلال القرون الوسطى بُني عليها ديرٌ وحديقة يعدان من روائع العمارة القروسطية. ونشأت حول الدير قرية سياحية تكثر فيها الفنادق والمطاعم.

أو أن يستند الوصف الاغترابي عنده إلى وصف المكان الحالي الذي نجده غامضا بنظرنا ولا نعرف كيف نتعامل معه وربما نتردد في التعامل معه حتى نكتشف سرّه .نقرأ في قصة ذكرى:

تردَّدتُ وهلةً قبل أَنْ أجتاز عَتبةَ الدار بِوَجَلٍ، لأُلفي نفسي في جُنينةٍ واسعة لم تُشذّب نباتاتُها منذ مدَّةٍ طويلة، فَنَمَتْ أعشابُها وتشابكتْ شجيراتُها مكوِّنةً عدَّة أجمات، فاستحال العثور على كُرتي. وأخذتُ أفتِّش عنها بين الأعشاب وخلف جذوع الأشجار بإحدى عينَيَّ، في حين ظلَّتْ عيني الأخرى ملتصقةً بالمرأة تراقبها وتُحصي حركاتها.

وفي طرفِ الجُنينة القريب من باب الدار الداخلي أُقيمتْ طاولةٌ مغطّاةٌ بغطاءٍ حريريٍّ مزخرفٍ تحيط بها أربعة كراسٍ، وعليها إبريق شاي وعددٌ من الفناجين وقالب حلوى كبير.

وجلستِ السيدة إلى المائدة، وقد صبّتْ لنفسها فنجانَ شاي، ولكنَّها لا ترتشفه، وأمامها قطعة حلوى في صحن صغير، ولكنَّها لم تأكل منها.

الوصف آنفا لحديقة امرأة تعيش وحدها في عزلة عن الناس ولم تكن هي التي اختارت العلة أو الغربة تلك بل المجتمع الذي ظنها جنية وتحاشاها لنجد فيما بعد أن الرعب الذي عشناه هو في الحقيقة وهم زرعناه في نفوسنا لأسباب متباينة منها نفسية واجتماعية وسواهما من التأويلات الأخرى.

إنّ الوصف الاغترابي في قصص السيرة عند القاسمي قد يهاجر في الزمان فيتداخل بالحاضر أو أن يتناول المكان والمكان يمكن أن يتوزّع بالشكل التالي:

1- المكان المحلي مكان ولادة الشاعر على وفق ماوصفه في إحدى قصصه لمدرسته ومعلميه وورفاقه الصغار ونهر بلدته والناس المحيطين به.

2- المكان العربي وهو العراق ولبنان وبعض الدول الىآسيوية وأوروبا وأمريكا وأفريقيا بخاصة المغرب والحق إن القاسمي سافر إلى كثير من البلدان فالتقطت عينه المتأملة الخبيرة كثيرا من المشاهد فهو رسام بالوصف نقل لنا في قصصه مشاهد عالمية كثيرة لطبيعة تلك البلدان مثل نهر السين في فرنسا وغابة بولونيا والقلاع والحصون الأثرية والمعالم الحديثة وأناس تلك البلدان وعاداتهم وتقاليدهم وطرق تعاملهم.

إنّ وصف الشاعر في قصصه يتعزز للاستناد إلى موضوع الاغتراب باختيارات دينيّة وأدبية وفلسفية منها:

أولا: الاستشهاد بالقرآن الكريم ومافيه من قصص يعززبها الكاتب أسلوبه ونفسية شخوصه:

وفي اللحظة نفسها، تمثَّلَ لي أبي وهو يفسِّر لي سورة يوسف في القرآن. يعقوب يحبّ كثيراً أصغر أولاده، يوسف. إخوة يوسف يغارون منه، لأنهّ يحرمهم من حبّ أبيهم، أو هكذا يتوهّمون. يتآمرون على يوسف. يأخذونه معهم إلى البادية للَّعب، على الرغم من اعتراض أبيهم. يذهبون به بعيداً عن القرية. يلقونه في بئرٍ للتخلُّص منه.

إذن سيتأكَّد لأبي أنَّني أغرقتُ أخي حسن عمداً. قد لا يفعل شيئاً، تماماً مثل يعقوب. ولكنَّ قلبه سيظلُّ حزيناً مكلوماً، ولا مكان لي فيه.

ثانيا: الاستناد إلى الشعر العربي القديم والحديث:

قم للمعلم وفه التبجيلا كاد المعلم أن يكون رسولا

وهو في هذا الموضع يبين منزلة المعلم عند التلاميذ والمحتمع في ذلك الزمان.

ثالثا: الاقتباس من النصوص الإنكليزية أو الفرنسية ليجعلنا نعيش أجواءها من خلال ترجمته القصة رقم 8 أستاذتي الدكتورة سيرين ديلي:

في مجرى الذكريات، وقفَ أخي ينتظرني، ويداهُ مملوءتانِ بالتوت:

أختاه! هذه حبّاتُ جسدي، خُذيها وكُليها!"

رابعا: الهوامش التي يستعين بها الكاتب لتوضيح فكرة أو استطراد أو استدراك وهو أسلوب تستخدمه القصة والرواية الحديثة واستخدمته في روايتي التوثيقية قصة عائلة فنحن نحتاح الهوامش حين ناحدث عن وقائع وتواريخ مما يضفي على القصص أو الرواية بعدا فنيا وجماليا مؤثرين.

خامسا: إيراد بعض المصطلحات والعبارات الأحنبية كما هي في لغتها الأصلية وبالحرف اللاتيني إما لانتفاء معادل عربي لها أو قصد أن يحعلنا الكاتب نعيش أجواء قصصه وعوالمها.

سادسا: الحكمة والأمثال مثل المثل المشهور : لِكلِّ فتاةٍ خاطبٌ، ولِكلِ مرعى طالبٌ".[viii]

وكلّ ذلك جاء بإطار عبرت عنه الألوان فاكتمل بها، ولو تتبعنا قضية السرد المذكورة آنفا لوجدنا أنها اتخذت بعدا فلسفيا في الاغتراب بشقيه السلبي والإيجابي لأن الالوان تحمل مدلولات عالمية وفق ثقافات الشعوب وأديانها فقد أصبحت الالوان شعارا للأجناس وفق رأي دارون[ix] حسب الألوان:

الأبيض: رمز السلام باقة ورد من الطلاب بيضاء للأستاذة المهاحرة إلى لبنان قصة رقم 8 أستاذتي الدكتورة.

الأبيض للنقاء والزينة بنت الحيران التي كانت ترتدي فستانا أبيض قصة وفاء، وقصة غزال يستجير بفلاح رقم 5 مرتجيا ثوبه الأبيض.

العنف: السلاح الأبيض قصة الجرس الأول.

السواج: الحزن والكآبة:

اصطدم بصري بحسم متلفع بالسواد قصة الذكرى رقم3

الشؤم: سرب من البط البري تتقدمه بطة كبيرة قاتمة اللون كالبجعة السوداء[x]

الازرق: قصة رقم 8

باقة ورد من عصافير الجنة الزرقاء التي ترمز إلى الفرح.

الأصفر: الخوف

قصة السباح أصبح وجهي أكثر اصفرارا.

ولا نفغل أيضا ورود الألوان في وصف الطبيعة وحمال الآثار التي حفلت بها قصصه وحاءت ضمن الوصف في السرد في مواضع كثيرة.

الشخصية المغتربة

تعبّر عن شخصية البطل في قصص السيرة عند القاسميّ الضمائر التالية:

ضمير المتكلم: الأنا

الغائب: هو هي

التداخل بين ضمير المتكلم والغائب.

أن تكون أنت القاص عن نفسك سواء في قصص السيرة أم غيرها يعني أن عينك تراقب وتدور وأنك تصبح حرا من قيود الصنعة والمباشر إن القص بضمير الأنا يعطيك مساحة أكبر في التعبير عن نفسك ومساحة أوسع في الوصف والشمولية، وابطال قصص القاسمي في ضمير الأنا ينضوون على وفق القائمة الآتية:

أبطال أطفال صغار أو صبيان

أبطال كبار مثل البطل الحامعي أو الموظف.

في الأبطال الصغار نجد المؤلف يتحدث في بعض القصص عن طفولته فيرسم صورة ناصعة لبطل مغترب إيحابي صغير بطل يتغلب على الخوف الذي اختلقه المحتمع وعاش فيه فلم يجرؤ أحد من الكبار على اقتحامه أما البطل الصغير <الأنا> فيصبح مكتشفا ينهي عقدة المحتمع تلك كأنه يقول لنا نحن حيل المستقبل نحن أصحاب العلم والمعرفة ونحن المكتشفون.إنّ الطفل البطل في القصة هو تجديد لحياة المجتمع وتصجيج لمعتقداته فقد فكّ حلقة العزلة عن امرأة ظلمها المجتمع الذي يظنها ساجرة أو حنية بينما تعيش هي على ذكريات الماضي وصور تختفظ بها لأحبة فقدتهز.إنها تعيش اغترابا سلبيا واقتحام الطفل لبيتها بصورة جريئة على وفق القانون كونه طرق الباب بصبر بعد أن نفد صبره ولم يحاول أن يقفز أو يتسلل إلى البيت فقد دخل عالما جديدا بحياة اغترابية إيجابية حصل منها على معرفة جديدة.البطل بضمير الأنا يصف ما اكتشفه في قصة الذكرى:

ووضعتْ يدَها على رأسي برفق، وقبّلتْ وجنتي بحنان، وأَوصدتْ الباب خلفي في تُؤدة.

وفي الزقاق، شاهدني أَحدُ الرفاق من الأطفال، وأنا أخرج من دارها، فقال لي بدهشة:

ـ هل رأيت الجِنِّيّة؟!

أجبتهُ باقتضاب:

ـ إنَّها على غير ما كنّا نظنّ.

ومضيتُ إلى منزلي بصمت.

فلماذا لا يكون دخول البيت الغامض لنا هو قراءة تاريخنا الذي فهمناه خطأ وما الطفل إلا رمز للجيل الجديد الذي عليه أن يبر أغوار الماضي ليعرف الحقيقة ويدرك نفسه جيدا؟

أما البطل الطفل الثاني فتجسده قصة <السباح> البطل يتحجث بضمير الأنا وشخصية الغائب هو موازية له من حيث الأهميّة البطل عمره أثنا عشر عاما وأخوه ستة أعوام الكبير سباح ماهر يروم أن يعلّم أخاه الصغير السباحة فيغتنم فرصة سفر الاب في شغل ليقنع أمه أن تسمح له باصطحاب أخيه إلى النهر، وهنا يبدو لنا زمن مستقطع هو زمن السفر الاغترابي للأب الذي يستغله البطل من أجل فعل يظنه منفعة أو خيرا يذهب مع أخيه إلى النهر ومن المدهش أنه يمارس تمرين أخيه فيغفل عنه دقائق ولم يعد يراه أما الأخ ذو الأعوام الستة قيغط غطة طويلة.هنا لدينا زمن اغترابي قصير يستغله الشخص الثاني في القصة يريد أن يصادق الماء فيبقى داخله أطول فترة ممكنة إلى درجة أنّه يظنّ نفسه غرق.وهنا نصل إلى ذروة الاغتراب الإيجابي الصغير البرئ يتطهر يمنحه أخوه درهما شرط الا يقول للأمّ أنّه غرق لكن من خلال الحوار الآتي نجد أن الطفل يرفض أي عرض مقابل أن ينكر الحقيقة:

ولكي أبرهن له على صدق وعدي. أخرجتُ آخر درهم لدي ودسَستُه في يده، قائلاً له وأنا أفتح باب المنزل:

ـ على شرط أن لا تُخبِر أُمّك ولا أختك بتلك الغطسة.

ما إنْ دخلنا المنزل، واستقبلتنا أُمنا باسِمةً فرِحةً بعودتنا، حتّى صرخ حسن بأعلى صوته قائلاً:

ـ ماما، أنا غرقتُ في النهر. أتعرفين؟ أنا غرقتُ.

عند ذلك أمسى وجهي أكثرَ اصفراراً، وقلتُ لأُمّي بعينيْن مُنكسرتَيْن وبنبرةِ اعتذار:

ـ صدّقيني، يا أُمّي، أنَّني قرَّرتُ إذا غرق حسن، فإنَّني سأُغرِق نفسي معه، ولن أعود إليك.

قالت أمّي:

ـ يا لِخيبتي! يا لِلذَّكاء! لكي تنكبني بولدَيَّ كليهما، بدلاً من ولدٍ واحد.

إن ّ صبيّا بعمر 12 سنة يفكر بالإقدام على الموت فيما لو حدث مكروه لأخيه بسببه وهو تفكير بمسألة عظيمة لأنّ الموت لا يخص البشر وحدهم بل ايشمل المخلوقات كلها[xi] وقد ورد التفكير في سره ومعناه منذ ملحمة جلجامش مرورا بالعهد القديم أو كما يقول النصّ الدنماركي إن حهود الأطباء تنحصر فقط في تأجيله لكنّ بطل القصة يختصره في لحظات فلو مات أخوه لانتحر غرقا هو موقف اغترابي سلبي أمّا الزمن القصير جدا الذي مارسه الصغير تحت الماء فهو بالتأكيد أقلّ من دقيقة، وهو زمن الاغتراب الإيجابي حين اختفى الصغير في النهر تلك اللحظات التي تداخلت بطفولته فانطبعت بسلوكه وتقدمت به خطوة أخرى نحو الرجولة.أي مايشبه غيبة النبي يوسف في الجب التي توافقت مع نبؤته فتغلبت على اغتراب إخوته السلبيّ وتجدر الإشارة إلى أن التبي يوسف الذي مارس العلاقة مع الماء في الخب هو الشخصيّة الأولى في القصة أما الصغير الذي مارس الغوص في الماء فهو الشخصية الثانية.

إنّ فلسفة الموت في قصص الأخوة تتخذ في أغلب الأحيان وحهة اغترابية سلبيّة سواء أكانوا أكثر من أخ أم أخوين فمنذ قتل ثابيل أخاه هابيل احهت بنا القصص نحو التناقض، فيما بعج ظهر أخوة يوسف، وفي الآداب الأوروبية نقرأ الكتب ونسمع الموسيقى عن أخوة الدم وهي قصة عن أخوين يولدان في عائلة فقيرة تتبنى أحدهما عائلة غنية والآخر يبقى مع أمه يعيش فقيرا فيتحرف وأخيرا يتنافسان على حب افتاة فيقتل الأخ أخاه[xii] وقد اسنوعبت السينما العربية الفكرة ذاتها فقدمتها في أكثر من شريط، أما القاسمي الذي استوعب درس الأخوين فإنه نآى بهما عن العنف وجعلهما ينسجمان باغتراب آخر إيحابي لايتحكّم فيه الموت بل خاطر الموت البعيد فيما لو أخفق الأخ الصغير في تحربته الجديدة ولم يخفق لكنه انتقل إلى حالة أخرى من الوعي والتطهير.

وتتمثل شخصية الأنا والهو أي المتكلم والغائب في قصة < لقد سقاني القهوة> في انسجام تام فتبدو الشخصيتان على اختلاف من الناحية الفكرية.الابن واقعي لايؤمن بالأحلام ونتائحها كونه متعلما ذا ثقافة والأب يؤمن الأحلام والغيبيات إنه ليس شخصية سلبية تمارس الاغتراب وتتخذه نهحا سلبيا فتنحو به منحى التشاؤم بل الهو شخصية تتخذ من الحلم وهو اغتراب زمني داخلي منهحا للتفاؤل

" لا تخَفْ، يا ولدي، فقد رأيتُ حُلُماً الليلةَ البارحة. رأيتُ نفسي واقفاً أمام لوحة الإعلانات في مدرستكَ، وقد علّقوا عليها قائمةً بأسماء الناجحين، واسمكَ الأوََّل في القائمة."

تهلّلَ وجهُ أُمّي بالفرح، وارتفعتْ أصوات أخوتي بالتهنئة، إذ كانت لهم ثقةٌ مطلقةٌ بأقوال والدي وأفعاله. أمّا أنا فقد أخذتُ قوله على سبيل الشفقة عليَّ، والتسكين والطمأنة لي، لئلا تسوء صحّتي بسبب القلق والتوجُّس.

وقد تطالعنا شخصية الغائبة مع الأنا في منهج اغترابي يتحول من السلب إلى الإيجاب مثل شخصية جميلة التي تخطئ عن عمد لكنها تصحح خطأها فتتعايش مع الموسيقى الأندلسية والموسيقى الأندلسية موضوع اغترابي قوّمت به البطلة مسارها فاندمجت بعالمه، وهناك البطلة في قصة< > التي حملت في فترة الخطبة ونخلى عنها خطيبها كونها فقيرة في القصة انتقل البطل من اغتراب إيجابي إذ كان يحاول العمل والسعي في المجتمع الجديد وعندما تحقق له ماأراد تخلى عن خطيبته الفقيرة ولم يشفع لها أنها حامل منه فبدت خلال كفاحها المسنمر أنها تعايش في محتمعها اغترابا إيجابيا على الرغم مما مرت به من مأساة.

وقد نحج في قصة من قصصه شخصيّة موازية في موقفها الإيجابي من شخصية تاريخية مثل قصة <غزال يستجير بفلاح> وتعنى القصة بغزال طارده إبان احتلال الإنكليز للعراق ضابط إنكليزي فلجأ إلى خيمة بدوي فمنع الضابط الإنكليزي من أن يقتل الغزال وحدثت مشادة بينهما فقتل البدوي الضابط وتذكّرنا هذه القصة الحقيقة التي عايشها أشخاص معاصرون للسارد بشخصيّة مجير الجراد الذي ضرب المثل به <أحمى من مجير الجراد> وهو مدلج بن سويد الطائي الذي طارد قوم سرب جراد فحط على خيمته وحين جاء الصيادون ليلتقطوه قال لهم لقد استجار بي وستتحول الشمس ‘لى ناحيته بعد ساعة فإذا طار وابتعد عن خيمتي لكم الحق في صيده[xiii] وللموازنة بين القديم والحديث نقول إنّ الشخصية الجاهليّة لم تعش حالة الاغتراب لكن الشخصية المعاصرة وعت العادة القديمة في حماية الحار ومارست الجفاع عن النفس ثم قُدِّمت إلى المحاكمة وعاشت اغترابا حقيقيا بعد المحاكمة لتواحه بعج سنوات الاغتراب الحكم بالموت من جديد.

علينا أن ندرك إذن أن هانك شخصية رئيسية بضمير الأنا الذي إما يكون بطلا أو مراقبا ساردا للحدث وشخصية الهو التي تكون إما سلبية أو شخصية شريرة مثل الضابط الإنكليزي أو شخصية سلبية مثل شخصية مزيد العلوان في قصة <حسناء وأختاها> القصة رقم 12 حيث يمارس كريم وهو شخصية ثانوية اغترابا إيجابيا في بداية قدومه إلى المغرب ثم يتخلى عن كل ذلك ويوغل في اغتراب سلبي بعد أن يصبح ذال مال، ومن الشخصيات السلبية الرئيسية مثل شخصية جانيت الباريسية التي يكتشف البطل أنها رغبت في عرضه الصداقة للانتقام من حبيبها والحبيب السابق نفسه يمارس اغترابا سلبيا حين يتخلى عنها ويصادق عربية لبنانية وينتبه البطل في النهاية لكل ذلك فيرفض أن تذهب معه إلى شقته<القصة رقم 13> الخيانة والانتقام.

في قصة الشخصيّات تبقى إشارة مهمة إلا وهي إن بعض الشخصيات التي تحدث عنها السارد بضمير الغائب المؤنّث<هي>قج لا تكون تمارس اغترابا إيحابيا أو سلبيا بل هي شخصيات مهاجرة تركت أوروبا للعمل في الشرق مثل السيدة سيرليان دولي ومادموزيل كوليت حيث تعمل الأولى أستاذة للغة الإنكليزية في الجامعة الأمريكية ببيروت والأخرى لها في العاصمة اللبنانية محل وكلتلهما مهاحرتان وللثانية تاريخ عريق في الأدب والفكر ورثته من حدها الكاتب المشهور وقد عادت بعد هجرتها إلى باريس وتوفيت هناك.

الأدوات

هناك رموز للطبيعة المتحركة مثل الطيور والحيوانات والطبيعة الحية الساكنة كالنبات استخدمها الكاتب لتعزيز قصص السيرة ومنحها افقا فلسفيا واغترابيا من هذه الأدوات:

البط:

أعطى الكاتب الشخصيّة الثانية في قصة<وفاء> الرقم 2 فهي توازي بطل القصة الطفل الذي يتعلق ببطة اشتراها له أبوه فأصبحت صديقة التي تودعه حين يذهب إلى المدرسة وتنتظره حين يعودـأ أود الإشارة إلى أن البط على وفق التصوّر العالمي يرمز إذا ما ظهر في الحلم إلى التفاؤل ابطة التي تمشي أو تطير فإن خبرا يصل إليك بالبريد والبط الذي يسبج يشير إلى حالة صحية حيدة وعلامة على أنك تتغلب على مناوئيك[xiv] والبط في قصة السيرة وفاء يحقق لللبطل سعادته على حساب اغترابه هو ذلك الاغتراب الذي لا نحس به إلا في النهاية فالبط يسبح ويطير ويتعايش مع البطل الطفل لكنه في الأخير يطير مبتعدا حين يرى سربا من طيور البطل مهاحرة في السماء فيلتحق بها عندئذ نشعر أنه كان يعاني من اغتراب نفسي بل هو اغتراب إيجابيّ كونه أضفى على البطل الصغير سعادة غير متناهية.قصة البط تذكرني بشريط سينمائي شاهدته في كوبنهاغن عام 1989 يحكي قصة شاب يربي حيوانا يسمى ثعلب الماء

Otter

لا أتذكر اسم الشريط ولا تفاصيل القصة غير أن مابقي منها في ملامحي أن ثعلب الماء يترك البطل الشاب حالما يرى ثالب الماء في النهر فينضمّ إليها وقد تلخص ما نحن بصدده القصة القديمة الطبع غلب التطبّع.

الغزال

تأخذنا قصة غزال يستجير بفلاح إلى قدسية الغزال في فكرنا العربي القديم لارتباط الغزال بمسألة العبادة فقد كانت الشمس تسمى عند العرب بالغزالة، والغزالة كانت موحودة على ظهر الكعبة، ويقال إنّ الحارث بن عمرو جد الشاعر امرئ الفيس طارد غزالة فصادها وأكل منها فمات.وحدث أن هلكت أمة من الامم لأنها لأنها طاردت غزالة لحأت إلى الكعبة فرمتها بسهم[xv]

إن الحيوان نفسه حين يمارس الهرب إلى مكان مقدس يمارس اغترابا إيحابيا لحماية نفسه فالكعبة تؤوي الحيوان وخيمة الفلاح أو البدوي تؤوي الطائر إن المادة أو الأداة هي بنظر البنيويين واحدة وإن تغيرت المسميات.

القهوة

بالرجوع إلى تراثنا العربي حقبة ما قبل الإسلام التي أطلقنا عليها العصر الجاهليّ نحج أن كلمة قهوة تعني الخمر ورد في المعاجم اللغويّة :قهوة من قهو وهو فعل يجل على الخصب ورجل قاه كثير الخصب وسميت الخمرة بالقهوة لأنها تغني شاربها عن الطعام والخمرة ما أسكر من عصير العنب [xvi] يقول الأعشى في معلقته الشهيرة

وفتية كسيوف الهند قد علموا أن هالك كل من يحفى ةينتعل

نازعتهم قضب الريحان متكئا وقهوة مزة راووقها خضل[xvii]

ويمكن أيضا في عصر متأخ مراحعة ديواني أبي نواس وابن المعتز في التغزل بالقهوة الخمرة، ويبدو أن القهوة بمفهومها المعاصر تتخذ موضعين في قصصه الأول ذكرها بصفتها عادة يتناولها المرء في المقهى أو عند الصباح وفي أوقات معينة أو تقديمها للضيوف، بصفتها علامة ترحيب ولكونها تدل على الراحة وحبة لها نحده يترحم لنا قصيدة في القهوة لشاعر فرنسي قصة الصجيقة الفرنسية رقم14

صبَّ القهوة

في الفنجان،

وصبَّ الحليبَ

في فنجان القهوة،

ووضع السكر

في القهوة بالحليب،

وبالملعقة الصغيرة

خلطها..

شربَ القهوة بالحليب،

وحط الفنجان

والموضع الآخر علاقة القهوة بالأصالة والمستقبل فقد أصبحت القهوة مرادفة لكلمة عربي نقول القهوة العربية أو القومية التركية كما يصفها الغرب بكلمة قهوة تركية على الرغم من أنها قدمت إلى البلاد العربية من أثيوبيا في القرن 16 وجخلت إنكلترة في القرن 17 عبر الرحالة الذين كانوا يصفون ذلك الشراب الذي يتناوله المسلمون في مقاهيهم[xviii]، وقد خصص الكاتب عنوانا لقصة من قصص السيرة هي قصة لقد سقاني القهوة فحاءت تعبر عن الأصالة العربية والمستقبل معا.لقد قلنا إن معنى القهوة القلب من السلب إلى الإيحاب فالكلمة التي كانت تدل على معنى سلبيا يجعلنا نغترب معنه الإسلام فحاءت مادة أخرى غير الخمرة حعلناها تحمل معنى الخمرة[xix] فدلت على الخير في القصة البطل الشاب ينهي دراسته الثانوية لكنه شارك في مظاهرات تشحب بعض سلبيات الحكومة وخشي ألا تمنحه الدائرة الأمنية نصريحا بالدخول إلى الجامعة فيصحب أباه معه إلى تلك الدائرة وفي بابها يلتقيهما رجل يسقي القهوة ويختفي وعندما يدخلان يسألان عنه فينكر الموظفون أن هناك شخصا بهذه المواصفات يعمل معهم ويحصلان على التصريح.لقد قرأت القهوة مستقبل ذلك الشاب الذي أصبح فيما بعد

يحتل مركزا مهما ورحلا مشهورا.والعحيب أن القهوة الغريبة عنا المنبهة أساسا مسحا فعل القهوة الخمر فأصبجت تدل على أصالتنا ومستقبلنا.

على وفق هذا المنظور كان من المفروض أن تسير الحياة برمزها الإنساني القهوة نحو الممارسة للاغتراب الإيجابي لكن هناك بعض المظاهر التي تشذّ عن القاعدة فقج كان السارد يتناول القهوة في مقهى فيصل مع الشاعر اللبناني المرموق خليل حاوي الذي انتحر فيما بعد بسبب غزو إسرائيل للبنان وأثر هذا التغرب والاغتراب السلبي في نفس القاص قصة رقم 8 أستاذني الدكتورة سيرلين ديلي.

النهر

النهر يمثل الطبيعة الحيوية المتحركة وفي فلسفة اليونان ورد أنك لا تدخل النهر الواحد مرتين لأن مياها جديدة تجري من حولك أبدا[xx] بإمكاننا أن نبدل كلمة النهر فنضع مكانها البحيرة أو البئر على وفق رأي البنيويين الذي يرون أن الكلمة المرادف يمكن أن تحل بصفتها بديلا يؤدي المعنى نفسه[xxi] واللافت للنظر أن الكاتب في قصص السيرة تحدث عن نهر بلدته في قصتين من قصصه هما الدرس الأول وقصة وفاء بصفة النهر تطهيرا ووسيلة معرفة لاغتراب إيحابي جديد، إن النهر أو الماء بلا شك وسيلة تطهير في كل الثقافات والأديان[xxii]، في التطهير يمثل النهر غرق الأخ ورحوعه إلى الحياة وهو اغتراب إيجابي.قصة السباح.

المعرفة: الأب يصطاد السمك من النهر ويعيده إليه والسمك يرتبط بالمعرفة قصة وفاء، وفي قصة الصديقة الفرنسية نجد الكتب حنب النهر:

وبعد درس يوم الأربعاء، اختارت جولييت أن نسير إلى الضفة اليسرى لنهر السين التي لا تبعد كثيراً عن السوربون، وذلك لنعبر إلى الضفة اليمنى ونجلس في أحد المقاهي في ساحة كاتدرائية نوتردام دي باريس. وفيما كنا نسير مستمتعين بمنظر النهر الذي كانت تمخر فيه أنواع مختلفة من القوراب والسفن، توقفتْ عند أحد أكشاك بيع الكتب القديمة المنتشرة على الضفة اليسرى من النهر، وسألت صاحب الكشك عن الطبعة الأولى لديوان " كلمات " للشاعر جاك بريفير، فأخرج الرجل الكتاب واقتنته جولييت.

الكرة:

وردت الكرة في قصة ذكرى وهي الأداة الوحيدة التي سقطت في منزل المرأة المعتزلة التي يظنها الأطفال جنية ونظن أن الكرة ترمز هنا إلى اغتراب العالم وحهلنا بالآخرين الذين يمارسون غربة إيجابية مقابل اغترابنا السلبي عنهم.

د. قصي الشيخ عسكر

..............................

[i] Etymology on line dictionary(alienation)

[ii] Fremmed ord I danske

[iii] ابن منظور لسان العرب، مادة غرب

[iv] الفيروزآبادي، المثلث المختلف المعنى، منشورات جامعة سبها، 1988، مادة غرب ص 287

[v] الفلاحي، الدكتور علي إبراهيم، الاغتراب في الشعر العربيّ في القرن السادس الهجريّ، ط 1، 2013 عمان الأردن، ص15.

[vi] تكوين 47\9

[vii] صحيح مسلم، رقم الحديث، 2145، ابن ماجة 3986، بحار الأنوار 52\191.

[viii] لسان العرب مادة رعي

[ix] Faber Birren، the symbolism of color، Citadel press1988 p7.

[x] يراجع كتاب الدكتور حسين سرمك، رسالة وجودنا الخطيرة، 2020 ص 34، كذلك قصي الشيخ عسكر رواية رسالة.

[xi]Bent A.Koch، Den sidste Fjende، København، 1969.p14، 59

[xii]Blood brothers، Willy Russel، Samuel French، London، 1985

[xiii] راجع بصدد القصّة : الميداني، مجمع الأمثال، المثل أحمى من مجير الجراد

[xiv] Edwin Raphael، The complete book of dreams، foulsham، Great Britain p120

[xv] راحع كتابنا معجم الاساطير والحكايات الخرافية الجاهلية نشر دار الوراق عمان الأردن، 2014، مادة غزال، غزال الكعبة

إضافة إلى كتب التراث مثل الأغاني معحم مقاييس اللغة مادة عفر، جيوان حسان بن ثابت ص26 – 30.

[xvi] لسان العرب مادتي قهوة وخمرة

[xvii] الشنقيطي، شرح المعلقات العشر، حققه محمد عبد القادر الفاضلي، بيروت المكتبة العصرية، 1426 للهحرة 2095 م، ص207-208

[xviii]Phil Withington، Puplic and Private Pleasures، history today، vol70، Issue6June2020، p16-17

[xix] المنقلب والمتحول من الكلمات مخطوط مادة قهوة

[xx] د جعفر آال ياسين، فلاسفة يونانيون، طبيروت، 1972 ص18

[xxi] D.W Fokkema، theores of literature in the tweneeth century، 197926.

[xxii] فيليب سيرنج، الرموز، ترحمة عبد الهادي عباس، دار أمل، جمشق، 1992، ص353

مبادئ التصوف العرفانيّة: العرفان في اللغة مشتقّ من "عَرَفَ"، ويُعْنى به المعرفة. يقول ابن منظور: "عرف: العرفان: العلم... عَرَفَه، يَعْرِفُهُ، عِرْفَة وعِرْفاناً وَمَعْرِفَةً واعترفه... ورجل عروفٌ: وعَروفة: عارف يعرف الأمور، ولا ينكر أحداً رآه مرة... والعريف والعارف بمعنى مثل عليم وعالم... والجمع عرفاء...".

مبادئ التصوف العرفانيّة: العرفان في اللغة مشتقّ من "عَرَفَ"، ويُعْنى به المعرفة. يقول ابن منظور: "عرف: العرفان: العلم... عَرَفَه، يَعْرِفُهُ، عِرْفَة وعِرْفاناً وَمَعْرِفَةً واعترفه... ورجل عروفٌ: وعَروفة: عارف يعرف الأمور، ولا ينكر أحداً رآه مرة... والعريف والعارف بمعنى مثل عليم وعالم... والجمع عرفاء...". مثلما تُعلِنُ العنصريةُ عن حضورها عبر النسب والقبيلة والقومية والمعتقد والجغرافيا والثقافة وغير ذلك، يُعلِنُ الاستهلاكُ المبتذل عن عنصريته عبر الغرابة والشذوذ فيما يستعمله ويتناوله الإنسان. الذي يتناولُ اللحمَ المطلي بالذهب يُعلِنُ أنه الاستثناء في استعلائه على الناس في الأرض، لا يستحقُ هذه المكانةَ غيرُه هو وحده المؤهل للتويج بها. أثار قرفي واشمئزازي خبرٌ نشرته قناةُ العربية يوم 12 ديسمبر 2021 على صفحتها في الانستغرام يتحدث عن: (فندق في فيتنام يقدّم لزواره فرصة شراء قطعة لحم "توماهوك" مغطاة بالذهب، مقابل 1319 دولارًا للقطعة). لفرط دهشتي بعثتُ الخبر إلى ولدي محمد باقر المقيم في استراليا، فبادر هو وأرسل رابطًا لصفحة أحد الطباخين المشهورين على الانستغرام في أحد الدول، يعلن هذا الطباخُ عن أسعار وجباته من اللحوم فيكتب: أن مطعمه يبيع قطعة اللحم المطلية بالذهب، بوزن 680 غراما، بسعر يصل إلى 2000 دولار أمريكي". مقابل ذلك قرأت خبرًا موجعًا على صفحة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليوم ذاته يقول إن: "عددَ الجياع في المنطقة العربية وصل إلى 69 مليون شخص عام 2020، نتيجة للأزمات الممتدة حيث زاد الجوعُ بنسبة 91.1٪ عمّا كان عليه عام 2000".

مثلما تُعلِنُ العنصريةُ عن حضورها عبر النسب والقبيلة والقومية والمعتقد والجغرافيا والثقافة وغير ذلك، يُعلِنُ الاستهلاكُ المبتذل عن عنصريته عبر الغرابة والشذوذ فيما يستعمله ويتناوله الإنسان. الذي يتناولُ اللحمَ المطلي بالذهب يُعلِنُ أنه الاستثناء في استعلائه على الناس في الأرض، لا يستحقُ هذه المكانةَ غيرُه هو وحده المؤهل للتويج بها. أثار قرفي واشمئزازي خبرٌ نشرته قناةُ العربية يوم 12 ديسمبر 2021 على صفحتها في الانستغرام يتحدث عن: (فندق في فيتنام يقدّم لزواره فرصة شراء قطعة لحم "توماهوك" مغطاة بالذهب، مقابل 1319 دولارًا للقطعة). لفرط دهشتي بعثتُ الخبر إلى ولدي محمد باقر المقيم في استراليا، فبادر هو وأرسل رابطًا لصفحة أحد الطباخين المشهورين على الانستغرام في أحد الدول، يعلن هذا الطباخُ عن أسعار وجباته من اللحوم فيكتب: أن مطعمه يبيع قطعة اللحم المطلية بالذهب، بوزن 680 غراما، بسعر يصل إلى 2000 دولار أمريكي". مقابل ذلك قرأت خبرًا موجعًا على صفحة منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في اليوم ذاته يقول إن: "عددَ الجياع في المنطقة العربية وصل إلى 69 مليون شخص عام 2020، نتيجة للأزمات الممتدة حيث زاد الجوعُ بنسبة 91.1٪ عمّا كان عليه عام 2000".

في المجتمع الاستهلاكي تزدهر حالةُ التباهي، ويتسيّد التبجّحُ والزهو بما يقتنيه الإنسانُ من أشياء مادية، ينظر الناسُ في هذا المجتمع للتسوق والاستهلاك بوصفه وسيلةً للتفوق على الآخرين، يجري استثمارُها في تنمية الرصيد الاجتماعي للفرد، خاصةً وسط الطبقة المُترَفة الغارقة في الأضواء، المتهافتة على إظهار استعلائها على غيرها بشتى الأساليب المبتذلة. تُسرِف هذه الطبقةُ في شراء السيارات الفخمة، وماركات الملابس باهظة الثمن، والألماس والمجوهرات النادرة، والساعات الفاحشة السعر، وغيرها من المقتنيات التي تقاس قيمتُها بارتفاع ثمنها، وليس بإشباعها المباشر لحاجة حقيقية، بل تستعمل لغرض الظفر بإلفات نظر الغير وطلب المزيد من الإعجاب والاهتمام، لذلك كلّما غلا ثمنُها تضاعف شغفُ المترفين وتهافتهم عليها، بغضّ النظر عن قيمتها الاستعمالية، وما يمكن أن تؤديه من إشباع حاجة أساسية أو ثانوية.

في المجتمع الاستهلاكي تزدهر حالةُ التباهي، ويتسيّد التبجّحُ والزهو بما يقتنيه الإنسانُ من أشياء مادية، ينظر الناسُ في هذا المجتمع للتسوق والاستهلاك بوصفه وسيلةً للتفوق على الآخرين، يجري استثمارُها في تنمية الرصيد الاجتماعي للفرد، خاصةً وسط الطبقة المُترَفة الغارقة في الأضواء، المتهافتة على إظهار استعلائها على غيرها بشتى الأساليب المبتذلة. تُسرِف هذه الطبقةُ في شراء السيارات الفخمة، وماركات الملابس باهظة الثمن، والألماس والمجوهرات النادرة، والساعات الفاحشة السعر، وغيرها من المقتنيات التي تقاس قيمتُها بارتفاع ثمنها، وليس بإشباعها المباشر لحاجة حقيقية، بل تستعمل لغرض الظفر بإلفات نظر الغير وطلب المزيد من الإعجاب والاهتمام، لذلك كلّما غلا ثمنُها تضاعف شغفُ المترفين وتهافتهم عليها، بغضّ النظر عن قيمتها الاستعمالية، وما يمكن أن تؤديه من إشباع حاجة أساسية أو ثانوية. أرى أن حلاقة رأس شيرين التي غزت الميديا، ووسائل التواصل الاجتماعي قد طغت على العمق الإنساني، مرتكزها الأساسي، في أخذ بالشكل، وحجب للمضمون، كعادة تجار هذا الزمان في التسويق للمظهر لتنهبه العيون، فتجانبه القلوب.

أرى أن حلاقة رأس شيرين التي غزت الميديا، ووسائل التواصل الاجتماعي قد طغت على العمق الإنساني، مرتكزها الأساسي، في أخذ بالشكل، وحجب للمضمون، كعادة تجار هذا الزمان في التسويق للمظهر لتنهبه العيون، فتجانبه القلوب. موقع قنطرة من أجل حوار حضاري

موقع قنطرة من أجل حوار حضاري لا شك ان التعليم ومدى جودة بنيته التحتية قد أخرج دولاً من تحت ركام الجهل والتخلف والبدائية والحروب ... لتغدوا عملاقاً اقتصاديا ينافس اقتصاديا أقوى الدول في العالم المعاصر ، بينما كان انحدار مستواه قد اخرج دول من نطاق المنافسة بعد ان شهد بداية قوية وصعود ملحوظ في نظام تربوي ناشئ كما في العراق بعد ان انحدرت به الثوريات المزيفة والتثقيف الحزبي المتحيز الملئ بالغباء شخوصاً ومضموناً الى الحضيض الكلي!!

لا شك ان التعليم ومدى جودة بنيته التحتية قد أخرج دولاً من تحت ركام الجهل والتخلف والبدائية والحروب ... لتغدوا عملاقاً اقتصاديا ينافس اقتصاديا أقوى الدول في العالم المعاصر ، بينما كان انحدار مستواه قد اخرج دول من نطاق المنافسة بعد ان شهد بداية قوية وصعود ملحوظ في نظام تربوي ناشئ كما في العراق بعد ان انحدرت به الثوريات المزيفة والتثقيف الحزبي المتحيز الملئ بالغباء شخوصاً ومضموناً الى الحضيض الكلي!! كانت الرسالة التي حملها الرسول محمد ( ص) رسالة حق وعقل ومنطق، حملها حكيم تميزبها فلهذا كُتب لها النجاح في العالمين لأنها اعتمد الركائز الاساسية التي كانت أساسا لتثبيتها ثم لانتشارها لتكون في النهاية (رحمة للعالم أجمعين)، ولاشك ان ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 157الاعراف ، لانهم وجدوا فيه كل صفات الحكيم وحمله البارئ القادرعز وجل الامانة والله هو (من أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً، وخلق كل شيء فقدره تقديراً ودبر شؤون ملكه تدبيراً لا يعتريه خلل ولا تفاوت وحكم بين عباده بالعدل المطلق وهو يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل بالحكمة الباهرة والحجة الظاهرة والسلطان القاهر، ويقضي قضاء لا يقبل الرد ولا التعقيب. وهو الذي يعلم من شاء من عباده الحكمة وحسن المنطق، واحكام التدبير والتقدير وتحري الصواب في الأقوال والأفعال) ومن الناس من هو الذي يضع الأمور في موضعها أو الذي يصيب في أقواله وأفعاله بقدر طاقته البشرية، أو هو الذي ينطق بالحكمة، والحكمة: هي القول السديد والعمل الرشيد والتدبير الأمثل. وهي أيضاً: حبس النفس عن الزيغ والانحراف عن الحق والميل مع الهوى الجامح والتيار المنحرف. والحكمة أيضاً هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم.

كانت الرسالة التي حملها الرسول محمد ( ص) رسالة حق وعقل ومنطق، حملها حكيم تميزبها فلهذا كُتب لها النجاح في العالمين لأنها اعتمد الركائز الاساسية التي كانت أساسا لتثبيتها ثم لانتشارها لتكون في النهاية (رحمة للعالم أجمعين)، ولاشك ان ﴿الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِيَّ الْأُمِّيَّ الَّذِي يَجِدُونَهُ مَكْتُوبًا عِندَهُمْ فِي التَّوْرَاةِ وَالْإِنجِيلِ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ۚ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾ 157الاعراف ، لانهم وجدوا فيه كل صفات الحكيم وحمله البارئ القادرعز وجل الامانة والله هو (من أحاط بكل شيء علماً وأحصى كل شيء عدداً، وخلق كل شيء فقدره تقديراً ودبر شؤون ملكه تدبيراً لا يعتريه خلل ولا تفاوت وحكم بين عباده بالعدل المطلق وهو يقول الحق ويهدي إلى سواء السبيل بالحكمة الباهرة والحجة الظاهرة والسلطان القاهر، ويقضي قضاء لا يقبل الرد ولا التعقيب. وهو الذي يعلم من شاء من عباده الحكمة وحسن المنطق، واحكام التدبير والتقدير وتحري الصواب في الأقوال والأفعال) ومن الناس من هو الذي يضع الأمور في موضعها أو الذي يصيب في أقواله وأفعاله بقدر طاقته البشرية، أو هو الذي ينطق بالحكمة، والحكمة: هي القول السديد والعمل الرشيد والتدبير الأمثل. وهي أيضاً: حبس النفس عن الزيغ والانحراف عن الحق والميل مع الهوى الجامح والتيار المنحرف. والحكمة أيضاً هي معرفة أفضل الأشياء بأفضل العلوم. إنّ المتابع لكتاباتنا عن المشروع الفلسفي في مصر، وخطابات الاتجاهات المختلفة عن مشروع النهضة العربية، في إمكانه مراجعة جهود "إسماعيل مظهر" ودعوته لنشر المعارف الفلسفية وإدراجها ضمن المناهج التعليمية؛ سوف يتبيّن له أن معظم آرائه تنضوي تحت راية المجددين الليبراليين العلمانيين، وأن وجهته تجمع بين الفكر الحداثي الذي يُعلي من قدر الفلسفة والعلم ويؤيد في الوقت نفسه نقد الفكر الموروث لتخليصه من البدع والخرافات والتعصب. أي أن "مظهر" يشكل حجر الزاوية في بناء مشروع النهضة.

إنّ المتابع لكتاباتنا عن المشروع الفلسفي في مصر، وخطابات الاتجاهات المختلفة عن مشروع النهضة العربية، في إمكانه مراجعة جهود "إسماعيل مظهر" ودعوته لنشر المعارف الفلسفية وإدراجها ضمن المناهج التعليمية؛ سوف يتبيّن له أن معظم آرائه تنضوي تحت راية المجددين الليبراليين العلمانيين، وأن وجهته تجمع بين الفكر الحداثي الذي يُعلي من قدر الفلسفة والعلم ويؤيد في الوقت نفسه نقد الفكر الموروث لتخليصه من البدع والخرافات والتعصب. أي أن "مظهر" يشكل حجر الزاوية في بناء مشروع النهضة. أكبر جريمة تاريخية ارتكبت من قبل فقهاء الاسلام: هي تحالف مؤسسة الدين مع السلطة الحاكمة.. لتدمير اسلامية المعرفة.. في المجتمع الاسلامي .. ولا زالت..

أكبر جريمة تاريخية ارتكبت من قبل فقهاء الاسلام: هي تحالف مؤسسة الدين مع السلطة الحاكمة.. لتدمير اسلامية المعرفة.. في المجتمع الاسلامي .. ولا زالت.. كافة أشكال الثورات والانقلابات والاحتجاجات الشعبية والمظاهرات والاعتصامات حول العالم وعبر التاريخ، متى نراها محقة وأهدافها سامية؟ فعبر تاريخ الأمم شهدنا ثورات قامت بها جهات مختلفة ولأسباب متفاوتة وبنتائج كثير منها انتهت بسلبيات وتداعيات كارثية. بل يمكننا في الكثير من تلك الحالات أن نشهد حجم التدخلات الخارجية سواء لدعمها أو لإجهاضها.. لنعود بعدها نبكي على الزعامات والحكومات المعزولة في ظل التداعيات الكارثية والدمار الاقتصادي والمجتمعي نتيجة الفوضى العارمة التي كثيراً ما تتبع تلك الحركات في ظل افتقار البدائل الانقلابية، بالذات العسكرية منها، لأبجديات السياسة وإدارة الدول.. بل ويشهد لنا التاريخ كيف تنقلب الأمور بعد أن كانت راسخة رغم بعض المظالم إلى حالات من الفوضى والصدامات والحروب الأهلية.

كافة أشكال الثورات والانقلابات والاحتجاجات الشعبية والمظاهرات والاعتصامات حول العالم وعبر التاريخ، متى نراها محقة وأهدافها سامية؟ فعبر تاريخ الأمم شهدنا ثورات قامت بها جهات مختلفة ولأسباب متفاوتة وبنتائج كثير منها انتهت بسلبيات وتداعيات كارثية. بل يمكننا في الكثير من تلك الحالات أن نشهد حجم التدخلات الخارجية سواء لدعمها أو لإجهاضها.. لنعود بعدها نبكي على الزعامات والحكومات المعزولة في ظل التداعيات الكارثية والدمار الاقتصادي والمجتمعي نتيجة الفوضى العارمة التي كثيراً ما تتبع تلك الحركات في ظل افتقار البدائل الانقلابية، بالذات العسكرية منها، لأبجديات السياسة وإدارة الدول.. بل ويشهد لنا التاريخ كيف تنقلب الأمور بعد أن كانت راسخة رغم بعض المظالم إلى حالات من الفوضى والصدامات والحروب الأهلية. لم لا نستجيب للمتغيرات العالمية وتنخرط في التاريخ، ليس بغرض الاستسلام لتراكماته ودراميته البسيطة، لكن لاعادة بلورته وصياغته والفعل فيه! لم ندرك بعد أن الإعلام سلاح متعدد الاغراض ولعل من أخطرها: الاختراق والهيمنة، وهذا ما يستخدمه الغرب ضدنا بدهاء متفاديا الحروب وإراقة دماء جنوده؟! أليس وطننا سوقا للاستهلاك: تجريبا وتخريبا، انطلاقا من إشباعنا بالمواد الاعلامية الهابطة مرورا بسياسة التمييع والتهميش! أليس بامكاننا الارتقاء بالخطاب الاعلامي العربي الى مرتبة التحديات التي يمليها ـ الراهن الاعلامي الكوني طالما ان لأثر يائنا المال والنفط وبريق الذهب، ولمثقفينا الكفاءة الفكرية والأدبية ما يؤهلنا ـ للتموقع ـ في الألفية الثالثة بإرادة فذة وعقول مستنيرة!

لم لا نستجيب للمتغيرات العالمية وتنخرط في التاريخ، ليس بغرض الاستسلام لتراكماته ودراميته البسيطة، لكن لاعادة بلورته وصياغته والفعل فيه! لم ندرك بعد أن الإعلام سلاح متعدد الاغراض ولعل من أخطرها: الاختراق والهيمنة، وهذا ما يستخدمه الغرب ضدنا بدهاء متفاديا الحروب وإراقة دماء جنوده؟! أليس وطننا سوقا للاستهلاك: تجريبا وتخريبا، انطلاقا من إشباعنا بالمواد الاعلامية الهابطة مرورا بسياسة التمييع والتهميش! أليس بامكاننا الارتقاء بالخطاب الاعلامي العربي الى مرتبة التحديات التي يمليها ـ الراهن الاعلامي الكوني طالما ان لأثر يائنا المال والنفط وبريق الذهب، ولمثقفينا الكفاءة الفكرية والأدبية ما يؤهلنا ـ للتموقع ـ في الألفية الثالثة بإرادة فذة وعقول مستنيرة! يتوجب اولا التوضيح والتأكيد على اننا لا نتكلم عن (الدولة العباسية والسلالة العباسية)، بل عن دور العراق والعراقييـن في تلك الحقبة في صنع الحضارة، في بغداد والكوفة والبصرة والموصل. تماما كما نتكلم عن الابداع العراقي في زمن البعثيين، فلا نخلط البعث مع الكتاب والشعراء والمغنين والرسامين في تلك الحقبة، امثال: الجواهري والتكرلي وفاضل عواد والعطار.. الخ. كذلك مثلا عند الحديث عن السعوديين كشعب، وليس كعائلة حاكمة. وهذا ينطبق على كل تاريخ البشرية: هنالك الدولة الحاكمة، وهنالك الشعب بثقافته وهويته.

يتوجب اولا التوضيح والتأكيد على اننا لا نتكلم عن (الدولة العباسية والسلالة العباسية)، بل عن دور العراق والعراقييـن في تلك الحقبة في صنع الحضارة، في بغداد والكوفة والبصرة والموصل. تماما كما نتكلم عن الابداع العراقي في زمن البعثيين، فلا نخلط البعث مع الكتاب والشعراء والمغنين والرسامين في تلك الحقبة، امثال: الجواهري والتكرلي وفاضل عواد والعطار.. الخ. كذلك مثلا عند الحديث عن السعوديين كشعب، وليس كعائلة حاكمة. وهذا ينطبق على كل تاريخ البشرية: هنالك الدولة الحاكمة، وهنالك الشعب بثقافته وهويته. يشير مصطلح "دولة الرفاهية" إلى شكل من التدبير الحكومي تلعب فيه الدولة الوطنية دورًا رئيسيًا في حماية وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. تقوم "دولة الرفاهية" على مبادئ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة على جميع المواطنين غير القادرين على الاستفادة من الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة وتوفير الضمان الاجتماعي، وبرامج التأمين ضد البطالة، ومساعدات الرعاية الاجتماعية للمواطنين غير القادرين على العمل، وهذه كلها أمثلة تجسد ركائز دولة الرفاهية.

يشير مصطلح "دولة الرفاهية" إلى شكل من التدبير الحكومي تلعب فيه الدولة الوطنية دورًا رئيسيًا في حماية وتعزيز الرفاه الاقتصادي والاجتماعي لمواطنيها. تقوم "دولة الرفاهية" على مبادئ تكافؤ الفرص والتوزيع العادل للثروة على جميع المواطنين غير القادرين على الاستفادة من الحد الأدنى من شروط الحياة الكريمة وتوفير الضمان الاجتماعي، وبرامج التأمين ضد البطالة، ومساعدات الرعاية الاجتماعية للمواطنين غير القادرين على العمل، وهذه كلها أمثلة تجسد ركائز دولة الرفاهية. هل يعمل جميع خريجي المعاهد والجامعات، في مجالات اختصاصهم، في الدول المتقدمة؟، وهل الحكومة هي التي تتكفّل بتعيينهم، ام انهم يكافحون، ويتنافسون بندّية من أجل الظفر بوظيفة؟.

هل يعمل جميع خريجي المعاهد والجامعات، في مجالات اختصاصهم، في الدول المتقدمة؟، وهل الحكومة هي التي تتكفّل بتعيينهم، ام انهم يكافحون، ويتنافسون بندّية من أجل الظفر بوظيفة؟. بسبب التطورات السياسية والعسكرية المتوترة بين روسيا من جهة، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة من جهة أخرى، فقد عقد الإجتماع السنوي لهيئة وزارة الدفاع الروسية هذه المرة بظروف استثنائية متوترة، ويشوبها القلق الكبير من أحتمال تصاعد هذه التوترات، وإمكانية الوصول بها إلى مرتبة الصدام المباشر، ولم يكن الحضور مقتصرا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شايغو، وقيادة الأركان فحسب، بل أيضا قيادة القوات المسلحة، وممثلي سلطات الدولة والمؤسسات العامة، ولأول مرة، شارك مسئولون من قيادة المناطق العسكرية، والأساطيل، والتشكيلات والوحدات العسكرية، وكذلك طلاب وطلاب التعليم العسكري العالي .

بسبب التطورات السياسية والعسكرية المتوترة بين روسيا من جهة، وحلف شمال الأطلسي (الناتو) والولايات المتحدة من جهة أخرى، فقد عقد الإجتماع السنوي لهيئة وزارة الدفاع الروسية هذه المرة بظروف استثنائية متوترة، ويشوبها القلق الكبير من أحتمال تصاعد هذه التوترات، وإمكانية الوصول بها إلى مرتبة الصدام المباشر، ولم يكن الحضور مقتصرا على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ووزير الدفاع سيرغي شايغو، وقيادة الأركان فحسب، بل أيضا قيادة القوات المسلحة، وممثلي سلطات الدولة والمؤسسات العامة، ولأول مرة، شارك مسئولون من قيادة المناطق العسكرية، والأساطيل، والتشكيلات والوحدات العسكرية، وكذلك طلاب وطلاب التعليم العسكري العالي . دروس تشيلي الليندي وعراق قاسم وفنزويلا تشافيز تؤكد: من يتسلح بالشعب الكادح لن يُسقطه الغرب الإمبريالي بانقلاب عسكري

دروس تشيلي الليندي وعراق قاسم وفنزويلا تشافيز تؤكد: من يتسلح بالشعب الكادح لن يُسقطه الغرب الإمبريالي بانقلاب عسكري قبل آلاف السنين بدأ السعي لفهم العالم الذي حولنا، الانسان والطبيعة والكون والعلاقات بينهم. كان واضحا وجود نوعين من الأشياء، المادة الجامدة والكينونات الواعية الحية المندفعة بقوة الحياة والتي تسمى الروح. كان هناك وعي حدسي لليد اللامرئية لذلك الذكاء الهائل الذي أفرز مفهوم "الاله" القدير الكلي وما تفرّع عنه مما سمي بمؤسسة الدين. اشتبك ذهن الانسان مع هذا اللغز وحاول فهمه. في البداية كان هناك فقط تحقيق متكامل منفرد – وهو السعي لمعرفة الكون واشير اليه في اليونان القديمة بالفلسفة الطبيعية، والناس الذين انخرطوا في هذا التحقيق كانوا محترمين كونهم متعلمين وحكماء في المجتمع. هذا السعي ضم مختلف الاتجاهات التي نسميها الآن دين، فلسفة، ميتافيزيقا، علوم.

قبل آلاف السنين بدأ السعي لفهم العالم الذي حولنا، الانسان والطبيعة والكون والعلاقات بينهم. كان واضحا وجود نوعين من الأشياء، المادة الجامدة والكينونات الواعية الحية المندفعة بقوة الحياة والتي تسمى الروح. كان هناك وعي حدسي لليد اللامرئية لذلك الذكاء الهائل الذي أفرز مفهوم "الاله" القدير الكلي وما تفرّع عنه مما سمي بمؤسسة الدين. اشتبك ذهن الانسان مع هذا اللغز وحاول فهمه. في البداية كان هناك فقط تحقيق متكامل منفرد – وهو السعي لمعرفة الكون واشير اليه في اليونان القديمة بالفلسفة الطبيعية، والناس الذين انخرطوا في هذا التحقيق كانوا محترمين كونهم متعلمين وحكماء في المجتمع. هذا السعي ضم مختلف الاتجاهات التي نسميها الآن دين، فلسفة، ميتافيزيقا، علوم. تصدير:

تصدير:  تمثل الديمقراطية قمة للفلسفة السياسية، يرتبط فهمها ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الاجتماعي. لذلك من المنطقي أن نسأل عن الديمقراطية في إطار الفلسفة الاجتماعية. لا يتعلق الأمر هنا بمسألة إلقاء الضوء فلسفيا على أسئلة محددة ومفصلة عن تصميم النظام الديمقراطي، بل بالأحرى بالأسس الاجتماعية الفلسفية للديمقراطية. وذلك من اجل فهم ماتعبر عنه هذه الأسس للتواصل السياسي (الإجماع مقابل الخلاف)، ومعالجتها للتطورات العالمية الحالية (الدولة مقابل المجتمع العالمي) واستجابتهم للرقمنة (الرقمية مقابل التناظرية).

تمثل الديمقراطية قمة للفلسفة السياسية، يرتبط فهمها ارتباطًا وثيقًا بمفهوم الاجتماعي. لذلك من المنطقي أن نسأل عن الديمقراطية في إطار الفلسفة الاجتماعية. لا يتعلق الأمر هنا بمسألة إلقاء الضوء فلسفيا على أسئلة محددة ومفصلة عن تصميم النظام الديمقراطي، بل بالأحرى بالأسس الاجتماعية الفلسفية للديمقراطية. وذلك من اجل فهم ماتعبر عنه هذه الأسس للتواصل السياسي (الإجماع مقابل الخلاف)، ومعالجتها للتطورات العالمية الحالية (الدولة مقابل المجتمع العالمي) واستجابتهم للرقمنة (الرقمية مقابل التناظرية). لم يكن "ديكارت" ببعيد عن الصواب حينما أراد أن يمثل لمبدأ العقل بمجاز الشمس؛ لتشبيه مبدأ العقل كمبدأ أولي لكل العلوم؛ كالشمس في إشراقها وإشعاع نورها على الأشياء لتضيئيها؛ فكما تطل الشمس على العالم لتنيره فكذلك نور العقل يطل بإشراق المعارف ويقول "ديكارت" في كتابه قواعد لهداية الذهن، أو قواعد لتوجيه الفكر: "إذا أراد أحد أن يبحث عن الحقيقة؛ فيجب عليه ألا يدرس فكراً خاصَّاً؛ لأن العلوم جميعها متحدة فيما بينها، ويرتبط بعضها ببعض. واختلاف الموضوعات أمرٌ عرضي والضامن لمعرفتها واحد وهو وحدة العقل والحقيقة". فهذه الوحدة العقلية إنما هى نور العقل الذي هو كالشمس في إشراقها تطل على العالم لتنيره، وكذلك يطل العقل بنوره بالعلوم والمعارف فيكشف وحدتها وينير غسقها ويجمع شتات ما تفرّق منها ويلم جزئياتها وتفاصيلها تحت مبدأ كلي معرفي عام.

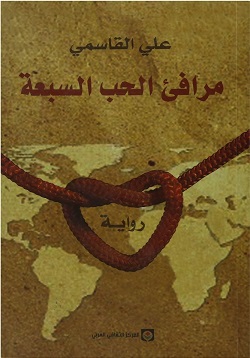

لم يكن "ديكارت" ببعيد عن الصواب حينما أراد أن يمثل لمبدأ العقل بمجاز الشمس؛ لتشبيه مبدأ العقل كمبدأ أولي لكل العلوم؛ كالشمس في إشراقها وإشعاع نورها على الأشياء لتضيئيها؛ فكما تطل الشمس على العالم لتنيره فكذلك نور العقل يطل بإشراق المعارف ويقول "ديكارت" في كتابه قواعد لهداية الذهن، أو قواعد لتوجيه الفكر: "إذا أراد أحد أن يبحث عن الحقيقة؛ فيجب عليه ألا يدرس فكراً خاصَّاً؛ لأن العلوم جميعها متحدة فيما بينها، ويرتبط بعضها ببعض. واختلاف الموضوعات أمرٌ عرضي والضامن لمعرفتها واحد وهو وحدة العقل والحقيقة". فهذه الوحدة العقلية إنما هى نور العقل الذي هو كالشمس في إشراقها تطل على العالم لتنيره، وكذلك يطل العقل بنوره بالعلوم والمعارف فيكشف وحدتها وينير غسقها ويجمع شتات ما تفرّق منها ويلم جزئياتها وتفاصيلها تحت مبدأ كلي معرفي عام.  بشرى ترجمة روايته "مرافئ الحب السبعة" بالحروف اللاتينية

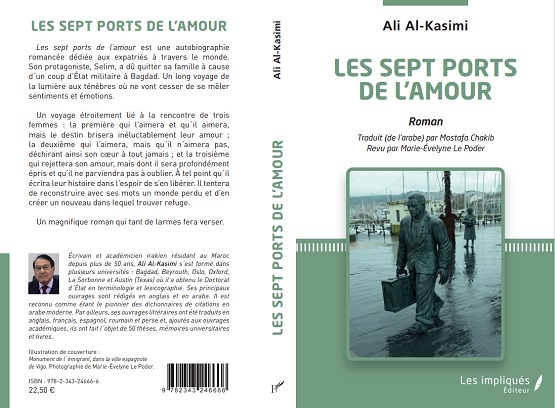

بشرى ترجمة روايته "مرافئ الحب السبعة" بالحروف اللاتينية

شهرزاد: ما الذي يجعلنا نحب الأم أكثر أو الأب اكثر؟ .. تارة نميل لها وتارة نميل له ! .

شهرزاد: ما الذي يجعلنا نحب الأم أكثر أو الأب اكثر؟ .. تارة نميل لها وتارة نميل له ! . نعيش ونحن على بعد أيام قليلة لتوديع سنة منتهية بحلوها ومرها، واستقبال عاما جديدا ندعوا أن يحمل بدايات أفضل ووعودا جديدة بهجة الاحتفالات برأس السنة الجديدة كعادة متوارثة منذ القدم يقال أنها تعود إلى أكثر من 500 سنة بعد ميلاد المسيح بن مريم عليه السلام، حيث تكون قد عرفت في حوالي عام 1500 في ألمانيا أولا لتمتد إلى كامل دول القارة الأوروبية بعد مرور قرن من الزمان وتنتشر لاحقا إلى القارتين الأمريكيتين ثم إلى دول العالم، ويقال أن أول احتفال بمولد المسيح أقامه القديس يوسف في العام الأول من ولادة المسيح بمدينة الناصرة مسقط رأس السيدة مريم العذراء وبها بشرت بمولد السيد المسيح حيث ولد بها وقضى فيها معظم سنين حياته حتى نسب إليه إذ كان يدعى بالناصري، ومنها اشتق أسم النصارى، وهناك وثائق تذكر أن أول من احتج على إقامة هذه الاحتفالات في دول العالم هو المصلح الديني" فون كايزر" وأعلن احتجاجه في خطبة ألقاها من أعلى برج أحدى الكنائس في ألمانيا عام 1508هاجم فيها بشدة ما اعتبرها بدعة جديدة تتمثل في تزيين صالة الجلوس بالبيوت في يوم ميلاد المسيح من كل عام بأغصان الصنوبر، إلا أن احتجاجاته لم تلق آذانا صاغية بل بالعكس واصلت الكثير من العائلات الألمانية إقامة الاحتفالات بصخب أكبر حتى كان الكثيرون من الفتيان والفتيات يقتطعون المال من مصروفهم اليومي طوال السنة لشراء ما أصبحت تسمى صراحة وجهرا " شجرة الميلاد " وشراء كعكة العيد وملحقاتها من أشرطة الزينة الملونة التي يقال أن أول من وضعها هو أحد الرهبان البروتستانتيين خلال احتفاله البهيج الذي أقامه مع أفراد أسرته بالمنزل الذي يملكه بمدينة ستراسبورغ عام 1605 حيث وصف حينها الاحتفال بأنه " رمز للتواصل من عام إلى آخر يتجدد فيها الزمن "

نعيش ونحن على بعد أيام قليلة لتوديع سنة منتهية بحلوها ومرها، واستقبال عاما جديدا ندعوا أن يحمل بدايات أفضل ووعودا جديدة بهجة الاحتفالات برأس السنة الجديدة كعادة متوارثة منذ القدم يقال أنها تعود إلى أكثر من 500 سنة بعد ميلاد المسيح بن مريم عليه السلام، حيث تكون قد عرفت في حوالي عام 1500 في ألمانيا أولا لتمتد إلى كامل دول القارة الأوروبية بعد مرور قرن من الزمان وتنتشر لاحقا إلى القارتين الأمريكيتين ثم إلى دول العالم، ويقال أن أول احتفال بمولد المسيح أقامه القديس يوسف في العام الأول من ولادة المسيح بمدينة الناصرة مسقط رأس السيدة مريم العذراء وبها بشرت بمولد السيد المسيح حيث ولد بها وقضى فيها معظم سنين حياته حتى نسب إليه إذ كان يدعى بالناصري، ومنها اشتق أسم النصارى، وهناك وثائق تذكر أن أول من احتج على إقامة هذه الاحتفالات في دول العالم هو المصلح الديني" فون كايزر" وأعلن احتجاجه في خطبة ألقاها من أعلى برج أحدى الكنائس في ألمانيا عام 1508هاجم فيها بشدة ما اعتبرها بدعة جديدة تتمثل في تزيين صالة الجلوس بالبيوت في يوم ميلاد المسيح من كل عام بأغصان الصنوبر، إلا أن احتجاجاته لم تلق آذانا صاغية بل بالعكس واصلت الكثير من العائلات الألمانية إقامة الاحتفالات بصخب أكبر حتى كان الكثيرون من الفتيان والفتيات يقتطعون المال من مصروفهم اليومي طوال السنة لشراء ما أصبحت تسمى صراحة وجهرا " شجرة الميلاد " وشراء كعكة العيد وملحقاتها من أشرطة الزينة الملونة التي يقال أن أول من وضعها هو أحد الرهبان البروتستانتيين خلال احتفاله البهيج الذي أقامه مع أفراد أسرته بالمنزل الذي يملكه بمدينة ستراسبورغ عام 1605 حيث وصف حينها الاحتفال بأنه " رمز للتواصل من عام إلى آخر يتجدد فيها الزمن " تمهيد:

تمهيد:  هذه قراءة مركزة، تحاول تشريح الحالة نفسيا، وفقا لما يتوفر من المعلومات المدونة، وتتناول السلوك أيا كان صاحبه.

هذه قراءة مركزة، تحاول تشريح الحالة نفسيا، وفقا لما يتوفر من المعلومات المدونة، وتتناول السلوك أيا كان صاحبه. سيرة ذاتية للصديق والقاضي زهير عبود كاظم عنوان كتابه ”الأرض والسلاح والإنسان ” الصادر عن دار نشر 4D في مدينة النجف الاشرف ” الذي أهدانياه مشكوراً، والذي لفتني عنوانه بتلك المفردات الثلاثة تعبيراً عن الإنسان ومحطات حياته النضالية في حقبة مهمة من تاريخ العمل الفدائي (الفلسطيني) عشية هزيمة ٥ حزيران عام ١٩٦٧ . في مقدمة كتابه، الذي يحوي ١٢٦ صفحة من الحجم الكبير عرض موجز ومكثف عن بدايات إعلان الثورة الفلسطينية وإنطلاق منظمة التحرير ” فتح ” بقيادة ميدانية من رئيسها الراحل ياسر عرفات، وتداعيات الموقف العربي الرسمي والشعبي في الدعم والمساندة المعنوية والمادية والاعلامية والوجستية بإتجاه تحرير الارض الفلسطينية المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني ودوائره الامبريالية، فضلا عن هذا الدعم والتأيد الكبيرين للقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير ممثلها الشرعي في التمثيل والنضال، لكن تناسلت عنها عدة تنظيمات ومنظمات بداً من الجبهة الشعبية مروراً بالجبهة العربية لتحرير فلسطين الى منظمة حماس بعد أن أصبحت قراراتها ووجودها بيد قرارات وأمزجة الانظمة والدولة التي أحتوتها وبمرور الاعوام تحولت من مشاريع نضال وتحرير وعمليات فدائية الى سياسة تطبيع وإستسلام والتخلي عن شعارات الدولة القيطة والخنجر المغروس في قلب الوطن العربي . كان خطاب الاعلام العربي تأثيره النفسي والوطني بإتجاه تعبئة الشارع العربي نحو تحرير فلسطين فلبى هذا النداء الآف من الشباب العربي باتجاه التطوع في العمل الفدائي من أجل تحرير فلسطين ولم يغب عن بال الآخرين هناك دوافع وعوامل ثانية وثالثة دفعت هؤلاء الشباب بالتضحية بحياتهم ومستقبلهم .

سيرة ذاتية للصديق والقاضي زهير عبود كاظم عنوان كتابه ”الأرض والسلاح والإنسان ” الصادر عن دار نشر 4D في مدينة النجف الاشرف ” الذي أهدانياه مشكوراً، والذي لفتني عنوانه بتلك المفردات الثلاثة تعبيراً عن الإنسان ومحطات حياته النضالية في حقبة مهمة من تاريخ العمل الفدائي (الفلسطيني) عشية هزيمة ٥ حزيران عام ١٩٦٧ . في مقدمة كتابه، الذي يحوي ١٢٦ صفحة من الحجم الكبير عرض موجز ومكثف عن بدايات إعلان الثورة الفلسطينية وإنطلاق منظمة التحرير ” فتح ” بقيادة ميدانية من رئيسها الراحل ياسر عرفات، وتداعيات الموقف العربي الرسمي والشعبي في الدعم والمساندة المعنوية والمادية والاعلامية والوجستية بإتجاه تحرير الارض الفلسطينية المغتصبة من قبل الكيان الصهيوني ودوائره الامبريالية، فضلا عن هذا الدعم والتأيد الكبيرين للقضية الفلسطينية ومنظمة التحرير ممثلها الشرعي في التمثيل والنضال، لكن تناسلت عنها عدة تنظيمات ومنظمات بداً من الجبهة الشعبية مروراً بالجبهة العربية لتحرير فلسطين الى منظمة حماس بعد أن أصبحت قراراتها ووجودها بيد قرارات وأمزجة الانظمة والدولة التي أحتوتها وبمرور الاعوام تحولت من مشاريع نضال وتحرير وعمليات فدائية الى سياسة تطبيع وإستسلام والتخلي عن شعارات الدولة القيطة والخنجر المغروس في قلب الوطن العربي . كان خطاب الاعلام العربي تأثيره النفسي والوطني بإتجاه تعبئة الشارع العربي نحو تحرير فلسطين فلبى هذا النداء الآف من الشباب العربي باتجاه التطوع في العمل الفدائي من أجل تحرير فلسطين ولم يغب عن بال الآخرين هناك دوافع وعوامل ثانية وثالثة دفعت هؤلاء الشباب بالتضحية بحياتهم ومستقبلهم . واهم من يعتقد الأطماع الإسرائيلية بالتوسع والاستعمار تقف عند حدود المسجد الأقصى وفلسطين، فالحلم اليهودي المزعوم يمتد أبعد من ذلك بكثير، إذ ترنو أنظار الإسرائيليين نحو قبلة المسلمين والأرض التي احتضنت تاريخ الرسالة الإسلامية .

واهم من يعتقد الأطماع الإسرائيلية بالتوسع والاستعمار تقف عند حدود المسجد الأقصى وفلسطين، فالحلم اليهودي المزعوم يمتد أبعد من ذلك بكثير، إذ ترنو أنظار الإسرائيليين نحو قبلة المسلمين والأرض التي احتضنت تاريخ الرسالة الإسلامية . اصدارات تتجدد في طياتها روح التكوين والمدارس الأدبية المفعمة بالانطلاقة والتحرر من قيود الإفراط في النمط المتبع في كل لون أدبي له أساسيات بني عليه ذلك اللون الذي يحاكي الحب والوطن .

اصدارات تتجدد في طياتها روح التكوين والمدارس الأدبية المفعمة بالانطلاقة والتحرر من قيود الإفراط في النمط المتبع في كل لون أدبي له أساسيات بني عليه ذلك اللون الذي يحاكي الحب والوطن . لعل العنوان أو المصطلح المركب يبدو متناقضاً بين العرفان الذي هو تجربة ذوقية روحية باطنية فردية خارج دائرة المجتمع وانشغالاته ومصطلح السياسة الذي يشير إلى عملية بشرية اداتية لأدارة السلطة وشؤون الدولة عموماً، وهو أمرٌ دنيوي صرف ولا شأن له بعالم الباطن أو عالم الاخرويات.

لعل العنوان أو المصطلح المركب يبدو متناقضاً بين العرفان الذي هو تجربة ذوقية روحية باطنية فردية خارج دائرة المجتمع وانشغالاته ومصطلح السياسة الذي يشير إلى عملية بشرية اداتية لأدارة السلطة وشؤون الدولة عموماً، وهو أمرٌ دنيوي صرف ولا شأن له بعالم الباطن أو عالم الاخرويات. 1- بعدما بهت الذين كفروا أمام الذي رأوا في الصحيفة الظالمة من خلال تحقق معجزة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت ذات قوة مضاعفة جمعت بين الصور المادية المتمثلة في انتقاء الحق من الباطل، كما ارتقت على كل العقول والتخمينات البشرية العادية إخبارا بالغيب كمعجزة معرفية وعلمية.

1- بعدما بهت الذين كفروا أمام الذي رأوا في الصحيفة الظالمة من خلال تحقق معجزة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والتي كانت ذات قوة مضاعفة جمعت بين الصور المادية المتمثلة في انتقاء الحق من الباطل، كما ارتقت على كل العقول والتخمينات البشرية العادية إخبارا بالغيب كمعجزة معرفية وعلمية. صدرت مؤخرا عن دار النشر لارماتان L’Harmattan - سلسلة Les Impliqués الترجمة الفرنسية لرواية “مرافئ الحب السبعة” من تأليف الكاتب العراقي الدكتور علي القاسمي وترجمة مصطفى شقيب ومراجعة أستاذة الأدب المقارن بجامعة غرناطة الدكتورة ماري ايفلين لوبودير.

صدرت مؤخرا عن دار النشر لارماتان L’Harmattan - سلسلة Les Impliqués الترجمة الفرنسية لرواية “مرافئ الحب السبعة” من تأليف الكاتب العراقي الدكتور علي القاسمي وترجمة مصطفى شقيب ومراجعة أستاذة الأدب المقارن بجامعة غرناطة الدكتورة ماري ايفلين لوبودير. وهي قصص كُتبت، كما جاء في تقديم دار نشر مكتبة لبنان ناشرون، من أجل مكاشفة الذات ومساءلة الكينونة، بأسلوبٍ ممتعٍ سهلٍ ممتنعٍ ؛ وهي نابضةٌ بالإثارة والتشويق؛ ومزدانةٌ بالمعرفة والثقافة ؛ ومضمَّخةٌ بلغةٍ راقية ؛ ومشرعةٌ على رياح التأويل؛ ونابعةٌ من تجربةٍ حقيقية، ومعاناةٍ وجدانيةٍ عميقة، وموهبةٍ فذة، وخيالٍ مُجنَّحٍ جامحٍ أخّاذ. لقد كتبها القاسمي بدم القلب ودمع العين.

وهي قصص كُتبت، كما جاء في تقديم دار نشر مكتبة لبنان ناشرون، من أجل مكاشفة الذات ومساءلة الكينونة، بأسلوبٍ ممتعٍ سهلٍ ممتنعٍ ؛ وهي نابضةٌ بالإثارة والتشويق؛ ومزدانةٌ بالمعرفة والثقافة ؛ ومضمَّخةٌ بلغةٍ راقية ؛ ومشرعةٌ على رياح التأويل؛ ونابعةٌ من تجربةٍ حقيقية، ومعاناةٍ وجدانيةٍ عميقة، وموهبةٍ فذة، وخيالٍ مُجنَّحٍ جامحٍ أخّاذ. لقد كتبها القاسمي بدم القلب ودمع العين.