قراءات نقدية

عفيف قاووق: قراءة في رواية أما أخطىء كثيرًا للكاتبة الشاعرة وفاء أخضر

هناك كاتبٌ مبدع يعيشُ على شفا الانفعال، حبا، يأساً، غضباً… ويستلذُ بحزنه ، ويؤمنُ أنّ الابداعَ هو تفجرٌ للعواطفِ على الورق، وبالمقابل يوجد كاتبٌ يمتهنُ الكتابة ويؤمن فقط بضرورةِ احترام قواعدَ المهنة ليس إلا. والفرق بين الإثنين كالفرق بين المُطرِب الذي يُطرِب والمُغنّي الذي يؤَدي. وكاتبتنا وفاء أخضر أقرب ما تكون إلى الكاتبة المبدعة،

لكن وبسبب تلك العلاقة الملتيسة للمجتمع مع المرأة، فقد يفرض على الكاتبة الالتزام بضوابطَ اجتماعيّة تقليدية تُلزمها أحيانًا التضحية والتنازل عن بعض قناعاتها. ويبدو أنّ مثلَ هذه الضوابط وغيرِها من القيود ساهمت في تشكيل رأي عام حادٍ ومتطرف تجاه اعتماد الجرأة في الطرح وعبور الخطوط الحمر أو التابوهات المحرمة من قبل المرأة الكاتبة وجعلها في مرمى نيران الكثير من التُهم الجاهزة من دون أن يُكلفَ البعض نفسه حتى قراءةَ ما تكتب.

لو نظرنا للأمر من زاوية مختلفة وإيجابية نوعا ما، نجدُ أنّ المرأة عندما تتسلح بالجرأة وتُزيح الستار عن المسكوتِ عنه، فهذا ليس رغبة منها في إعلان عصيان ما أو تمردٍ على الحدود المرسومة لها مجتمعيا، إنّما هي بمثابة دعوة للمعالجة وإزالة طبقة التكلس عن بعض المفاهيم والموروثات.

وهذا ما فعلته وفاء أخضر عندما قدمت لنا رواية قاربت فيها المحظور متجاوزة في أحيان كثيرة "الخطوط الحمراء" من خلال ما أثارته من قضايا وإشكاليات أريد لها أن تبقى في خانة الممنوع وربطها بالتقاليد والأعراف المجتمعية.

فهل أخطأت كثيراً عندما كتبت روايتَها بهذا الأسلوب المباشر وتلك الجرأة اللافتة؟ مثلما أخطأت شمس روايتِها عندما اختارت وطناً على الحافّة وحبيباً على الحافّة وأيضا أولاداً على الحافّة ولم تكن تجرؤ على اتخاذ قرارات حازمة في حياتها إلاّ مُرغمة؟.

وإذا اعتبرنا الأديبَ مرآةً لمجتمعه، أيُجيز هذا له أن ينتهكَ مشاعرَنا نحن المتلقين ما بين محافظين أو غيرِ مبالين، ويخترقَ عقولنا بقصصٍ ربما نكون لقراءتِها من الرافضين؟ وللإجابة عن هذا التساؤل نقول أن الكاتبَ إذا أتقن وصف جماليات القُبح أوالمستنكَر للدرجة التي تثير اشمئزاز المتلقي، فهذا يعتبرمن الجمال والإبداع، حيث يصبح الوصفُ في هذه الحالة جمالًا بحد ذاته. وهذا ما نلمسه في رواية وفاء أخضر، عندما نقلت إلى المتلقي الصورةَ كما هي، بما فيها من الشفقة على الضحية، أوالاستنكار والاشمئزاز من المذنبة، مستخدمة وبإتقان أدواتِها الروائية لغةً وشاعريةً وأدبًا.

بالعودةِ إلى الرواية فإنه يخطىءُ كثيراً من تسنّى له إقتناءها ولم يقرأها، ويخطىءُ أكثر ربما إذا اعتبرها تمثّل نوعا من السيرة الذاتية او بعضا من يوميات الكاتبة، بل هي أبعدُ من ذلك بكثير. تأخذك إلى عوالمَ مسكوتٍ عنها لتعيش تفاصيل حياتهم.

العديدُ من الرسائل المباشرة حينا والمشفرة حينا آخر حملتها الرواية، إنطلاقا من حكايةِ شمس(وهي الراوي والسارد العليم)، ورفدها بعدد من الحكايات، حكاياتٌ ذاتُ مغزىً اجتماعي وتربوي وأحيانا سياسي، بدأتها شمس بعد ان صدمتها سيارةٌ غيبتها عن الوعيّ وجعلتها في حالٍ أشبه بالحلم تكاشفُ نفسها والقراء ببعضٍ من فصولِ حياتِها والضغوطات المرافقة لها، في محاولةٍ منها لإلقاء الضوء على بعضِ ما تعانيه المرأةُ في مجتمعٍ ريفي ذكوري يتسلحُ بما تُبيحُ له الأعرافُ والتقاليدُ وسُلّم القيّم التى إبتدعها لنفسه لتعزيز سلطته على المرأة والتحكمِ بكلِّ حركاتِها وسكناتِها دون أيّةِ مراعاةٍ لحقها في الحياة وفقا لما ترتأيه ولأحقيتها في امتلاكِ جسدها والتعبيرِ عن كل ما يخالجها من شعورٍ وعواطف.

لعلّ الكاتبة بتطرقها لنشر مثل هذه الحكايات ربما تهدفُ من وجهة نظرها لزيادة الوعي والنصيحة، ولأن الأديبَ هو أحدُ مرايا مجتمعه، فكان لزامًا عليها أن تنقلَ إلى القارىء تلك الصور المتشظية ؛ أملاً في رفعِ منسوب الوعيّ، وتصحيحِ بعضِ المفاهيم، والإسترشاد في المواقف المتشابهة.

وعليه يمكن القول أنّنا أمام رواية اجتماعية بامتياز وسنحاولُ التطرقَ لبعض الإشارات دون الغوصِ في تفاصيل التفاصيل حتى لا نحرُمَ القارىء متعةَ قراءة الرواية وإستخلاصِ ما يراه.

تقصُ علينا شمس حكاياتِها عن المرأة، ما بين ضحيةٍ أو مذنبة، وتنسجُ على نولِ الحكايات تلك أحداثًا تُنتجُ ردودَ فعلٍ متعددةِ، تتراوحُ ما بين استياءٍ أو تعاطف. فكان التعاطفُ مع شمس التي نشأت في بيت أشبه ببيت (سي السيّد) ولأنّها فتحت التلفاز في أيام "الحداد العظيم، أيام عاشوراء المجيدة!" تلقت ركلات قوية وصفعات متكررة، أيقظتها وذكّرتها بوجوب مغادرةِ ذاك المنزلِ السّجن، ولا إمكانية لمغادرته إلا بالزواج؛

وكان الاستنكارُ والنفور عندما تخلى مديرُ المدرسةِ عن والدتِه العجوز وتركها في غرفةٍ نائيةٍ ليتهربَ من الإعتناء بها ولتموتَ قبل أن تموت. ولكنه لم يتأخرْ في إقامة عزاءٍ لها يليقُ بمقامه كونهُ أحدَ وجهاءِ الضيعة ومديرَ مدرسةٍ عصماء تكرسُ العلمَ والقيمَ والأخلاق.

أما حكايةُ صديقتها نجوى التي تزوجت زواجاً لا روح فيه، والتي عادت يوما باكراعلى غير عادتها إلى البيت، لتكتشفَ خيانةَ زوجها لها مع عاملة المنزل، تطلقت منه وتعرفت عبر الفايسبوك على أحمد وأصبحت تتواصل معه بالصوت والصورة وتغوص معه في أحاديثَ حميمية. وأبرمت معه حسب قولها عقد متعة شفهي. "أرسل له صوري وأحيانا يفتح فيديو أرى كل شيء". ربما ارادت الكاتبة من خلال حكاية نجوى هذه التنبيهَ والتحذيرَ من الأستخدام الخاطىء لوسائل التواصل الاجتماعي وما تخلفه من نتائجَ كارثية.

تقتحم وفاء أخضرالمجتمعَ، وتغوصُ فيه وتسرد تفاصيل التفاصيل عن قضاياه لتزيحَ الستار عن أمراضٍ تصيبُ الكبارَ حتى ولو تدثروا بثوب الوقار، كحال المسؤول الموقر عن استلام النذور، والذي أجاب حينما سئل: ماذا تفعلون بالنذور؟ تمتم بمهابةٍ مفتعلة، "أفعلُ ما يأمرني به الله. لنكتشفَ أنّ الحقيقةَ عكسُ ذلك تمامًا فهذا الموقرُ يزدادُ وجاهةُ وغنى والفقراءُ يزدادونَ فقرًا وعددًا. وهنا تسأل شمس هل يحقُ للبعضِ أن يمتلكَ حقولًا تتساقطُ ثمارُها أرضًا وتتعفّنُ وتهترىءُ ويُمنعُ على الجائعِ الفقيرِ تذوق إحداها؟.

وفي سياق متصل أثارت الكاتبة مسألة التظاهرِ بالصلاحِ والإيمان، تصفُ شمس أباها ومن على شاكلته بأنّه يحملُ عصاه وتكشيرَتُه في البيت ويودعُ ابتسامَتَهُ ووداعتَهُ في الجامع، وأيضا هو يقرأ القرآنَ كثيرا وفي بيتنا ظلمٌ كثيرٌ وأكثر.

ولم تغفل الكاتبة الإشارة ولو لمامًا إلى قضيةٍ تكاد تكون طاغية ألا وهي قضية حضانة الأم لأولادها والضوابط الشرعية المانعة التي تقيدُ وتحرمُ الأمّ من حضانة أولادها، فأحيانا كثيرة تصبحُ الأمومةُ عقابًا، كما هي في حكاية لبنى التي خافت ان يحرمَها الطلاقُ من أولادِها فارتضت البقاءَ والعيشَ رهينةً مغتصبةً في المنزل الزوجي.

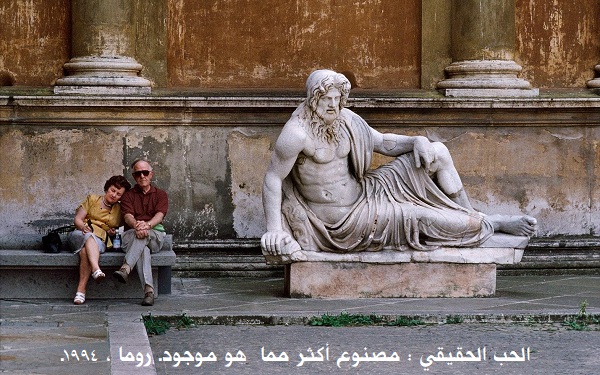

قضية أخرى بدأت تطلُ برأسها في بلادنا أثارتها الكاتبةُ وهي قضية المساكنةِ التي حملت لواءَها روز وهي المشبعةُ بمفاهيمِ بيروت عن الحريّةِ وعن حقِ المرأةِ بحرية التصرف بجسدها والإستمتاع به، ولكنَّ شمس رغمَ إيمانِها بالحرية وتوقِها لها إلا أنّها تحجمُ أن يختارَ المرءُ ما يؤذيه، وترى أن المساكنةَ غيرُ ضروريةٍ في مجتمعاتِنا، فمن يُحب، عليه أن يكونَ مزهوًا بإشهارِ حبّهِ، ولماذا يكون الحبُّ في الظل؟.

ايضا أفردت الكاتبة بعض المساحة لتتناولَ قضيةَ الوطنِ والوضعَ السياسي العام، وبلسان حال الكثيرين منّا، تطرقت إلى الأوضاع المُزرية التي تعصفُ بالوطنِ وببنيه، فتقول شمسُ الرواية "كنت أعرفُ عن بلدي شيئا واحدًا؛ أنّه لا يخصّني . كنتُ مواطنةً لقيطةً فيه، كان أبدا مكانا لاخرين يُسمّون أنفسَهم لبنانيين رغم أنّهم تابعون لدولٍ أخرى". أعرفُ عنه انقطاع الكهرباء والخبزِ والماء، وأنّه مكانٌ غيرُ آمنٍ وغيرُ عادلٍ". مشيرةً إلى أنّ الولاء الحزبي والمذهبي وحتى المناطقي طغى على الإنتماء الوطني. لتخلصَ إلى قناعةٍ بأنّنا في مجتمعٍ يحكمُهُ لصوصٌ كبارٌ، ويبجلُ اللصوص.

خلاصة القول نقول أنّ الروايةَ تغوصُ في النفس البشريّة لتُعريها وتكشف تناقضاتها وتفضح الصراع الداخلي الذي يعيشه الفرد في خضم هذه الحياة ذات الألوان المختلفة والمتنافرة، فالحياة غالباَ ما تُعطينا لوناً غير الذي ننشده، إلا إذا عرفنا كيف نجمع بين لونيها الأبيض والأسود، بين الضوابط والمُسلمات وبين الأحلام والطموحات والرغبة في الإنعتاق والانفلات من بين القضبان.

وقد امتازت الرواية بدفق من التعابير الجمالية والصور الشعرية وطغى عليها البعد النفسيّ والسيكولوجي في مقاربتها للصراع الداخلي. من خلال هذا البوح الذي نلمسه ونحن نتصفح فصولها التي كُتبت بأسلوب شيق مازج بين السردية والشعريّة، بحيث مكّن الكاتبة من التطرق للكثير من القضايا الشائكة في مجتمعاتنا خاصة تلك التي تطال المرأة والنظرة إليها وكيفية التعامل معها.

وأختم بما تقوله شمس: لا أعتقد أنّ أحدا ما يقوم بعمل وهو على يقين أنّه على خطأ، يشُكّ ربما لكنه يخوض التجربة ليعرف ويتيقن، ولا مفر من الخطأ والخطيئة بالنسبة للأحياء.".

كل التمنيات للكاتبة وفاء أخضر بدوام التألق ونطالبها بمثنى وثلاث ورباع وأكثر من هذا الإبداع الأدبي والمزيد من النجاحات.

***

عفيف قاووق – لبنان