دراسات وبحوث

حظّ التمكّن القُوِّيّ والصّحّيّ في القرآن الكريم وسورة ص

تبيّن من خلال جائحة الكورونا أن حقل الصحة (وحقل البيئة) حقل حاسم في تمكن الدولة وتمكن الطبقة وتمكن الجهة وتمكن الفرد، تماما كالحقل المَعَاشي والحقل الثقافي. بل إن الحقل القُوِّيّ متداخل مع تلك الحقول، بل في بعض الحالات (كحالة هذه الجائحة) حاسِمٌ ومُتحكم في بقية الحقول.

تبيّن من خلال جائحة الكورونا أن حقل الصحة (وحقل البيئة) حقل حاسم في تمكن الدولة وتمكن الطبقة وتمكن الجهة وتمكن الفرد، تماما كالحقل المَعَاشي والحقل الثقافي. بل إن الحقل القُوِّيّ متداخل مع تلك الحقول، بل في بعض الحالات (كحالة هذه الجائحة) حاسِمٌ ومُتحكم في بقية الحقول.

قبل تناول هذه المقولة عموديّا، في سورة ص، سنتناولها أفقيا بامتداد الفضاء القرآني.

1- ما «الحظّ» في النسقية القرآنية؟

- شبكة المقولة القرآنية:

- ﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ قَالَ الَّذِينَ يُرِيدُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا: (يَا لَيْتَ لَنَا مِثْلَ مَا أُوتِيَ قَارُونُ. إِنَّهُ لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ)﴾ (القصص، 79).

- ﴿لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ﴾ (النساء، 176).

- ﴿فَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ﴾ (المائدة، 14).

- محمول مقولة «الحظ»:

إنه «الوظيفة في سيرورة التسخير الاجتماعي. والوظيفة هي المرحلة الحركية الممتدة في الزمان والمكان المحددين، انطلاقا من التفكير في العمل الاجتماعي وصولاً إلى إنجازه» (محمد الصالح السباعي، مقدمة منهجية في النسقية القرآنية، مجمّع الأطرش، تونس، 2020، ص48).

أهم حظوظ الدفع الاجتماعي عند المفكر محمد الصالح السباعي: حظ الفكر (وحظ النِّسْيَان)، وحظ الكسب، وحظ الأمن، والحظ المَنكحي. ولكنه لم ينتبه مُطلقا إلى حظ التمكن الاجتماعي من الصحّة والقوة.

2- كيف يمكن أن نحدد مقولة حظ التمكن القُوِّيّ والصحي؟

- شبكة المقولة القرآنية:

1- ﴿اللَّـهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضَعْفٍ، ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً، ثُمَّ جَعَلَ مِن بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً﴾ (الروم، 54).

2- ﴿أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ (...) تَذْكِرَةً وَمَتَاعًا لِّلْمُقْوِينَ﴾ (الواقعة،71 و73).

3- ﴿كَالَّذينَ مِن قَبلِكُم كانوا أَشَدَّ مِنكُم قُوَّةً وَأَكثَرَ أَموالًا وَأَولادًا، فَاستَمتَعوا بِخَلاقِهِم فَاستَمتَعتُم بِخَلاقِكُم، كَمَا استَمتَعَ الَّذينَ مِن قَبلِكُم بِخَلاقِهِم وَخُضتُم كَالَّذي خاضوا. أُولـئِكَ حَبِطَت أَعمالُهُم﴾ (التوبة،69).

4- ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ (...)كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ﴾ (المنافقون،4).

5- ﴿وَلَولا إِذ دَخَلتَ جَنَّتَكَ قُلتَ ما شاءَ اللَّـهُ لا قُوَّةَ إِلّا بِاللَّـهِ﴾ (الكهف، 39).

6- ﴿ثُمَّ توبوا إِلَيهِ يُرسِلِ السَّماءَ عَلَيكُم مِدرارًا وَيَزِدكُم قُوَّةً إِلى قُوَّتِكُم وَلا تَتَوَلَّوا مُجرِمينَ﴾ (هود، 52).

7- ﴿وَما جَعَلناهُم [الأنبياء] جَسَدًا لا يَأكُلونَ﴾ (الأنبياء، 8).

8- ﴿قَالَ إِنَّ اللَّـهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ﴾ (البقرة، 247).

9- ﴿يا يَحيى خُذِ الكِتابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيناهُ الحُكمَ صَبِيًّا﴾ (مريم، 12).

10- ﴿قالَ لَو أَنَّ لي بِكُم قُوَّةً﴾ (هود، 80).

11- ﴿وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ (ص، 34).

12- ﴿وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال، 60).

13- ﴿فَهَل نَجعَلُ لَكَ خَرجًا؟ (...) قالَ ما مَكَّنّي فيهِ رَبّي خَيرٌ فَأَعينوني بِقُوَّةٍ﴾ (الكهف، 94 و95).

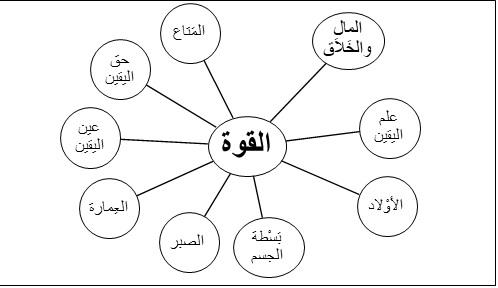

- محمول مقولة الحظ القُوِّيّ:

الحظ القُوِّيّ هو طاقة الامتداد الزماني والمكاني الجسدية. إنه مشروطٌ بالعُمُر (النشأة حق الشيبة)، وبطاقة التمكّن المَعَاشي والسياسيّ والعسكري والعُصْبويّ ﴿لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ﴾ (القصص، 72) / للدُّولة، الذي يُراكم «الخَلاَق» (=الخيرات المادّية) الإجرامي ببخس طاقة الكسب، أو بطاقة التمكن المَعَاشي والسياسي العَدْلي؛ وبالوضع البيئي (المطر، النار، الطهارة...)الذي لا يراكم «الخَرْج» وإنما يراكم القوة الفكرية (في العلم) والجسدية (بسطة في الجسم) «الأوّابة»، المستندة إلى المشيئة الإلهية والمشيئة الإنسانية.

فالجسم «الكُفْري» إنما هو جسم «زينة» (﴿فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِينَتِهِ﴾) إعجابية-استخافية، أي مَظهرية، أمّا الجسم «النِّفاقي»، فهو جسمٌ «خشبي» مُسْنَد إلى المِلّة الاستكبارية التي تسْتزلِم لها وبها.

3- الصحة والمرض:

سرُّ الحياة، حسب القرآن الكريم كامن في الماء، «فهو أصل العناصر والأركان. ولذلك جعل الله تعالى ﴿مِنَ المَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيّ﴾ (الأنبياء، 30)» (ابن عربي، فصوص الحِكم، دار المحجة البيضاء، بيروت، 2001، ص259).

إن أصل الإنسان بشر﴿مِنْ سُلالَةٍ مِنْ طِينٍ﴾ (سورة المؤمنون ،الآية 12)، ولكن هذا ليس دليل فخر أو دونية في ذاته، بل الأهم هو: ﴿إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ ۚ﴾ (الحجرات، الآية 13). أما الكرامة الأصلية : ﴿فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ﴾، فمشروعية سجودها تعود إلى إمكانيات غير «معهودة» وضعها الله فيه.

وقد نص القرآن الكريم أن الله تعالى قد خلق الإنسان أصلا دون مرض أو اختلال :﴿لَقَدْ خَلَقْنَا ٱلْإِنسَٰنَ فِىٓ أَحْسَنِ تَقْوِيمٍۢ﴾، (سورة التين، الآية4) . ففي الأصل ليس هناك عمى أو صمم أو بكم: ﴿وَجَعَلَ لَكُمُ [كلكم جميعا دون استثناء]ٱلسَّمْعَ وَٱلْأَبْصَٰرَ وَٱلْأَفْـِٔدَةَ ۖ ﴾،(سورة الملك،الآية 23) ، فليس هناك عمى أصيل، وإنما هناك عرض عمى:﴿فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى ٱلْأَبْصَٰرُ﴾،(سورة الحج، الآية46). فتسافل الصحة الإنسانية لأن البشر﴿قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ﴾، ،(سورة الملك، الآية 23) ، وهذا الفساد إنما هو ذو أصل بشري عارض:﴿ظَهَرَ ٱلْفَسَادُ فِى ٱلْبَرِّ وَٱلْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِى ٱلنَّاسِ﴾، (سورة الروم ، الآية41). وما على الذكاء الإنساني الطبي إلا أن يكتشف سبل تجاوز عرض العمى (وغيره من الاختلالات) حتى الولادي. فمن معاني ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ (الشعراء،الآية 80) أن الله تعالى جعل أسباب إرجاع التقويم متيسرة للذكاء الإنساني، إذ أن الإنسان ينبغي أن يأتم بالسببية: ﴿فأتبع[ذو القرنين] سببا﴾ (سورة الكهف، الآية85). وقد فسر الرسول صلى الله عليه وآله: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ بقوليه: «لكل داء دواء» (رواه مسلم)، «أبى الله أن يجري الاشياء إلا بالأسباب» (رواه المجلسي، بحار الانوار). ذلك من مصاديق قوله تعالى: ﴿وَءَاتَىٰكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ ۚ﴾ (سورة ابراهيم ، الآية 34)، ومنه السؤال الطبي.

وعندما يقول الله تعالى لأيوب، المعتلّ، عليه السلام: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ. هَـذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ (سورة ص، 42)، إنما هو كِناية عن كون الطب هو«النقص في الزائد، والزيادة في الناقص. والمقصود هو طلب الاعتدال، ولا سبيل إليه إلا أنَّه يقاربه» (ابن عربي، م. س، ص260).

فالاعتدال، يعني أن «الحقائق والشهود تعطي التكوين مع الأنفاس على الدوام. ولا يكون التكوين إلا عن ميل يسمّى في الطبيعة انحرافًا، أو تَعفينًا» (م. س، ص260).

ولذلك كان المرض، في سورة ص «شيطانًا»، لا بالمعنى الموجود في السّوَر الأخرى، فلكل سورة استقلالها الذاتي النِّسْبي. فالشيطان في اللغة العربية أصْلا مِن «الشَّطْن» وهو «الحبل الطويل الشديد الفُتَل» (ابن منظور، لسان العرب، مادة ش. ط. ن). فالمرض، هو ليٌّ، فَتْلٌ، وقَلْبٌ، لحالة الاعتدال (والشيطان الأخلاقيُّ، مِن الجن والإنس كذلك). وهذا «الشيطان» الملتبس بالجسد، يصيبُ ﴿بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ﴾ (ص، 41).

ولم يكن الصبر عند أيوب (ع) مناقضا للشكوى إلى الله تعالى، «فإن الرضاء بالقضاء لا تَقْدح فيه الشكوى إلى الله، ولا إلى غيره» (م. س، ص263)، بل عليه «أن يتضرّع، ويسأل الله في إزالة ذلك عنه» (م. س، ص264). وبذلك «يصبح الافتقار [هو] حقيقتُك، فيرتفعُ عن الحق الأذى بسؤالك إيّاه في رفعه عنك» (م. س، ص264).

قاوم أيوب (ع) المرض بالوسائل الدُّعائية، وبإمكانيات الجسد (الركض...)، وبالوسائل الطبيعية التي وفّرها الله تعالى بالبيئة: ﴿ارْكُضْ بِرِجْلِكَ هَـذَا مُغْتَسَلٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ﴾ (ص، 42).

وبعد المرض، الذي أصاب كل الأهْل، حسب سورة ص، كان إتيان الجميع ما أتاهُ وليّهم (ع)، بل تضاعف عددهم بالتوالد عند استرجاعهم قواهم الجسدية: ﴿وَوَهَبْنَا لَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ رَحْمَةً مِّنَّا وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ﴾ (ص، 43). فالشافي الحقيقي هو الله تعالى، لأنه هو خالق تلك الأسباب الروحية والجسدية والبيئية. قال إبراهيم (ع)، في ما رواه عنه ربه: ﴿وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ﴾ .

آبَ «أيُّوبُ» إلى حياته الاجتماعية والعبادية الاعتيادية. وكما وَعَدَ ربّه بأنْ يشكره بمضاعفة حظوظه الجهادية، أخذ ﴿ضِغْثًا﴾، أي خليطًا من الوسائل الكدْحية، في المجاهدة والدعوة إلى الأخلاق الكريمة، ضَارِبَا به ﴿فِي الأَرْضِ﴾ التي بوّأها الله تعالى له (سوريا). كان ﴿نِعْمَ﴾ الصابر، وكان ﴿نِعْمَ﴾ الأوَّاب إلى الحياة الاعتيادية، فلم يَحْنِثْ في نَذْرِهِ: ﴿وَخُذْ بِيَدِكَ [بالقدرة المتاحة لك] ضِغْثًا [خليطًا مِن الوسائل الروحانية والجسدية والبيئية والاجتماعية-التمكينية للجميع]، فَاضْرِب بِّهِ وَلَا تَحْنَثْ. إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا [بالصبر على المرض وبالصبر على المجاهدة]. نِّعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص، 44).

مع داود (ع)، نجد رجُلاً عارفًا ﴿ذَا الْأَيْدِ﴾ (ص، 17)، أي له يد القوة الفكرية ويد القوة الجسدية ويد القوة الروحانية، ويد القوة السياسية... فشدُّ مُلْكِهِ إنما كان بإتيانه ﴿الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ﴾ (ص، 20)، إذ أن القوة الجسدية وحدها دون الحِكمة إنما تعني «إحباط الأعمال» (التوبة، 69) و«الخَشَبية» المُسْنَدَة إلى الاستكبار والمنافقة: ﴿وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ (...) كَأَنَّهُمْ خُشُبٌ مُّسَنَّدَةٌ﴾ (المنافقون، 4)، ولذلك كانوا جبناء: ﴿يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ﴾ (المنافقون، 4).

ولمّا ابتلاهُ ربُّهُ بمفاجأة تَسوُّر مَنْ هُمْ أقوياء لمسجده، آب هو أيضا إلى ربه، ونَذر أنْ يأخذ ﴿ضِغْثًا﴾ آخر ليُعدّ ما استطاع من قوة عِمَاريّة من أجل مقاومة الاستكبار المجاوِر لحِمى دولته. ثم ابتلاه ربّه، بأن جعله يعترف أن الحِكمة العدالية التي توصّل إليها يجب أن تكون كلَّ يوم في شأن، لتغير الأحوال والأزمان والأماكن والأشخاص: ﴿يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى﴾ (ص، 26)، فمن ﴿الْهَوَى﴾ تعميم الأحكام كسلاً عن التفهم المتريّث. هنا خرّ أيوب ﴿رَاكِعًا وَأَنَابَ﴾ (ص، 26) لكي يَعود إلى المجاهَدة مرة أخرى، بضِغْثٍ أنطولوجي واجتماعي مستجد.

وهذا سليمان (ع) أيضا، كان ﴿نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ﴾ (ص، 30). فلقد ابتلاهُ الله تعالى بالصحة، فأنهك كيانه الذكائي والجسدي والروحي، في إعداد القوة الدفاعية تجاه إجرامية القوى الاستكبارية: ﴿وَأَعِدّوا لَهُم مَا استَطَعتُم مِن قُوَّةٍ﴾ (الأنفال، 60)، ضد الذين تولّوا (= حَكموا) ﴿مُجْرِمِينَ﴾ (هود، 52). فلمّا كان يستعرض أسلحته «الصَّافِنَة»، أي المسْتعدّة جدًّا (ص، الآية 31)، انشغل عن صلاة مستحبة بالعشيّ -دُونَ قَصْدٍ-. «فتألم ذلك، وطلب أن تُرَدَّ الخيلُ من جديد ليربت على سُوقِهَا وأعناقها لتسبيلها في سبيل الله تعالى، ويعوّض عن ما فاته بالجهاد، ويتقرّب إلى ربه أكثر فأكثر» (محمد علي التسخيري ومحمد سعيد النعماني، المختصر المفيد في تفسير القرآن المجيد، المجمّع العالمي للتقريب بين المذاهب، 2012، ص. 455).

وقد ابتلاه ربه بالمرض أيضا: ﴿وَلَقَدْ فَتَنَّا سُلَيْمَانَ وَأَلْقَيْنَا عَلَى كُرْسِيِّهِ جَسَدًا ثُمَّ أَنَابَ﴾ (ص، 34). فطلب من الله تعالى أن «يَغْفِر» له هذا المرض (أن يمحوه) نادرًا أن يطوّرَ مُلْكَه مجتهدًا في أن يكون هو الأفضل -إن استطاع-، أي لن يَدَّخِرَ أي «يَـدٍ» من الأيدي الذاتية التي خلقه الله بها، ولا الأيدي الموضوعية المتوفرة له: ﴿قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِي وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ﴾ (ص، 35). وقد استطاع أن يهيمن على ﴿الشَّيَاطِين﴾ الموجودَة بحِمَوِيّته، أي كل «الحِبال» القالِبة لوضعية الاعتدال البيئي، ليجعلها «أَيْـدٍ» في الوضعيات السوية: ﴿كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾ (ص، 37)، أو ﴿مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ﴾ (ص، 38)، سَلْبًا (أو إفناءًا أو إيجابًا للأيدي الإجرامية)، حسب وضعيات تلك «الأَيْـدي» سابقًا. فلقد ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ (الروم، 41)، والإصلاح البيئي يكون بسَوْق اعتداليّ ذكيّ جدًّا.

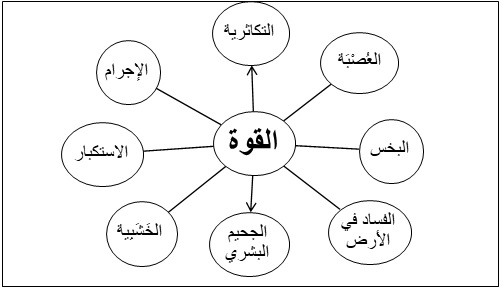

4- التكاثرية المؤدية إلى الجحيم البشري:

إن الفساد البيئي عكس «الاعتدال» البيئي. وهو نتيجة كَسْب الناس: ﴿ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ﴾ (الروم، 41). وذلك نتيجة المراكمة من أجل المراكمة، والإنتاج من أجل الإنتاج (حالة مَنْ سيصبح بالتوجيه السَّلْماني والسليماني (بولاية المدائن)، والمحمدي-المهدوي: ﴿كُلُّ بَنَّاءٍ وَغَوَّاصٍ﴾، أو من أجل الإجرام: ﴿كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً [جسدية وعسكرية ومعاشية..] وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّـهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَـكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ (الروم، 9).

وكلا الصّنفيْن «تكاثُريّون» أي إن «هدفهم التكثير لغرض التكثير» (التسخيري والنعْماني، م. س، ص600)، ﴿وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ﴾ (الحج، 8). والتكاثرية بغاباتها الاستكبارية والبَخسية إنما تؤدي إلى «الفساد» البيئي والأمراض والأوبئة بسبب «إجرامية» الأيدي القُوِّيّة: ﴿فَأَرسَلنا عَلَيهِمُ الطّوفانَ وَالجَرادَ وَالقُمَّلَ وَالضَّفادِعَ وَالدَّمَ آياتٍ [مُهَدِّدَات] مُفَصَّلاتٍ. فَاستَكبَروا، وَكانوا قَومًا مُجرِمينَ﴾ (الأعراف، 133).

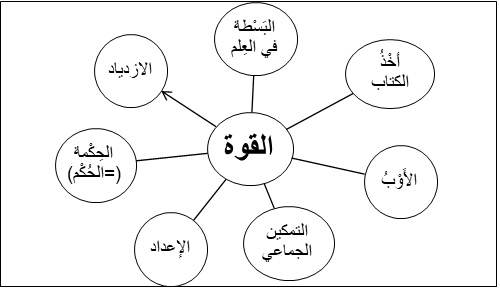

إنّ «التكاثرية» هي نقيض «الكوثرية»، فالأولى إجرامية القوة، والثانية إحيائية القوة (= يَحْيَوِيَّة) تأخذ الكتاب الوجودي بقوة علم اليقين وعين اليقين، وربما أيضا –في مرحلة من التكامل الإنساني- حق اليقين: ﴿يا يَحيى [أيها المستزيد في الحياة بالقوة المشيئية] خُذِ الكِتابَ [المعرفي والموضوعي] بِقُوَّةٍ [ضِغث الأيدي]﴾ (مريم، 12). والإثنى عشر خليفةً، هُمْ كلُّ ضِغثِ الرسولِ (ص)، الذين يَضرب بأيديهم في الأرض التي تُشرق بنور ربّها.

لقد ألهت التكاثرية البشر طويلاً، حتى وصلوا إلى «مقابر» كثيرة بسبب الأمراض والأوبئة والفساد البيئي الذي تسبّبَتْ فيه أيْديهم الكسبية: ﴿أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ، حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ﴾ (التكاثر، 1 و2). سيحاسبُ الله تعالى كل البشرية، وخاصة ﴿أَكابِرَ مُجرِميها﴾ (الأنعام، 123)، مِن أئمة الاستكبار، على كل ﴿النّعِيم﴾ الذي «كسبوه» من التكاثرية: ﴿ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ﴾ (التكاثر، 8)، فلقد أوصلوا البشرية إلى جَحيم مَعَاشي وصحّيّ فظيع، بسبب إفسادهم للطبيعة، فهنالك بالآخرة جحيمٌ بجحيمهم الذي اختلقوه في الدنيا: ﴿لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ﴾ (التكاثر، 6).

5- ترسيمات الشبكات المَقولية:

- الترسيمة العامة للقوة

- ترسيمة القوة الإجرامية

- ترسيمة القوة اليَحْيَوِيّة

6 - التمكين الجماعي من الصحة والقوة:

عندما يريد الله تعالى أن يمن ﴿عَلَى الَّذِينَ اسْتُضْعِفُوا فِي الْأَرْضِ وَنَجْعَلَهُمْ أَئِمَّةً وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ﴾ (سورة القصص، الآية 5) ، فمن الواضح أن التنصيص على لغة الجمع ، واستعْمَالَ مقولة «الوراثة» إنما يعنيان

هذا التمكين جَمَاعِيٌّ. ومن مؤكدات ذلك: ﴿كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنكُمْ﴾ (سورة الحشر، الآية 7) .

وهذا التمكين الجماعي ، إنما هو في كل أمر وفي كل حقل . ومن ذلك :حقل الصحة والقوة .

ف:﴿وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ﴾ إنما تعني التمكين الجماعي من القوة جميعا، ومنها القوة الصحية والجسدية .

وعندما يدعو رسول الله (صلى الله عليه وآله)، الْقُرْآن النَّاطِقُ ، ربه سبحانه وتعالى بالمطلق: « اَللَّهُمَّ

أَغْنِ كُلَّ فَقيرٍ. اَللَّهُمَّ أَشْبِعْ كُلَّ جائِعٍ. َللَّهُمَّ اكْسُ كُلَّ عُرْيانٍ (...) اَللَّهُمَّ فَرِّجْ عَنْ كُلِّ مَكْرُوبٍ(...) اَللَّهُمَّ اشْفِ

كُلَّ مَريضٍ. اَللَّهُمَّ سُدَّ فَقْرَنا بِغِناكَ. اَللَّهُمَّ غَيِّرْ سُوءَ حالِنا بِحُسْنِ حالِكَ»، لم يحدد الضمير الطائفي للفقير

والجائع والعريان والمكروب والمريض، فهو « كل» جائع و«كل» مريض من الإنسانية مطلقا، أي كل

الناقصين من البشرية كلها . وهذا من مصاديق المقولة القرآنية :﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ﴾جميعا.

فلم يكن تمكين دولة النبي (صلى الله عليه وآله) خَاصًّا بطائفة دينية دون أخرى، أو طائفة عرقية دون

أخرى، أو طبقة دون أخرى، أو جنس دون آخر، أو لون دون آخر، بل إن دستور هذه الدولة (صحيفة المدينة) يؤكد أن هذا التمكين كان للجميع: « وأن كل طائفة تفدي عانيها بالمعروف» ،أي بالمعقول المدروس واقعيا وعلميا (راجع تدبرنا في سورة البقرة).

وقد كان من أهم معالم تأسيس الرسول لدولة يثرب ثورته الصحية والبيئية فيها، فقد كانت مدينة كثيرة الأوبئة والأمراض. فأوقف الحرب الأهلية التي كانت العامل الأكبر في إنتشار العدوى، وفي السكن الفوضوي إذ لا مجال للتوسع العمراني والتنظم في تواتر التقاتل الأوسي-الخزرجي. وأعاد تنظيم الطرقات حتى لا تكون مكتظة، وأعلن: «النظافة من الإيمان»، وجعل الوضوء والغسل من شروط العبادة، وجعل التخلص من الإفرازات خارج المنطقة السكنية في حفر عميقة، أي بلغة ذلك العصر في «غائط» (راجع: ابن منظور، مادة «غ وط»). كما جعل للصحة والطبابة مؤسسة قائمة بذاتها لأول مرة في الحجاز، وكانت على رأسها السيدة فاطمة (ع) إذ اكتشفت لأول مرة التضميد والضمادة، ولولا ذلك لكانت كارثة صحية منجرة عن مقتلة المسلمين الفظيعة في أحد. ثم ظهرت السيدة رفيدة وغيرها من الممرضات. وقد سعى رسول الله صلى الله عليه وآله لاستدراج طبيب الطائف الذي تعلم طويلا في اليمن وإيران الحارث بن كلدة ليصبح مقيما بالمدينة بعد إسلامه من أجل إكمال تلك الثورة الصحية-الاستطبائية ، ولكن المنية عاجلت رسول الله .

ففهمنا لمقولات الاحتكار في القرآن الكريم(«البخس» و« الدُّولَة» و«الكنز»...) ينبغي أن لا نحصرها في الأمر المعاشي والبيئي فحسب . ف«الناس» [مطلقا] «مشتركون في ثلاث:الماء والكلأ والنار»، إنما هو اشتراك في مَصَادِر الصحة والقوة والأمن البيئي المستقبلي... أما «إتيان» ﴿زُبَرَ الْحَدِيدِ﴾ (سورة الكهف، الآية96)، فإنه يتطلب التمكين الجماعي من القوة بداهة.

لقد كان عيسى (ع) صاحب مشروع «عَوْسٍ» (=«إصلاح معيشي»- راجع: ابن منظور) لبنى السوريين الإجتماعية الذين اُنْهِكُوا بكثرة التقتيل«الرومي» وتفشي الوفيات بسبب ذلك، فكانت طِبَابتُه مُكَرَّسَةً لمقاومة ذلك: ﴿أَنِّي أَخْلُقُ لَكُم مِّنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ .فَأَنفُخُ فِيهِ فَيَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِ اللَّهِ﴾، ﴿وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ﴾ . و« الطَّيْريّة» هي كناية عن التمكين الصحي الجماعي وتقلص الوفيات إذ يوفران استعدادا موضوعيا للتحرر والانعتاق من الاستكبار«الرومي». فلا ننسى أن العيسى ابن المريم كان من مفجري الثورة الزَّيَلُوتيَّة السورية الكبرى على «الروم» والكهنوت اليهودي المتحالف معه (راجع تدبرنا في سورة الإسراء).

وكان على رأس الأمراض المتفشية في سوريا المحتلة: الكمه (العمى منذ الولادة) والبرص، فكانت طِبَابتُه مُكَرَّسَةً أساسا لمقاومة المرضَيْن: ﴿أبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ﴾.

ولقد تسبب الإحتلال في تدهور النظام الغذائي السوري، فكانت المهمة « العَوْسِيَّة » الثالثة هي تقويم ذلك النظام وإدراج التقليد الإدخاري من أجل المقاومة المعاشية والصحية أمام الاستكبار:﴿وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ﴾ (آل عمران ، الآية 49). وذلك ما تفسره الآية: ﴿فَلْيَنظُرِ ٱلْإِنسَٰنُ إِلَىٰ طَعَامِهِۦ﴾ (سورة عبس ، الآية 24)، نظرا طبيا وصحيا ومعاشيا-استقلاليا عن الاحتكار الامبريالي أو الطبقي.

ولقد كانت وزيرة اقتصاد دولة محمد (صلى الله عليه وآله)، السيدة فاطمة بنت محمد(ص) قائمة ب«العَوْس»، ومن ذلك مراقبتها لصحة المقاتلين وجراحهم في كل معارك الدفاع عن المدينة (راجع تدبرنا في سورتي الحشر والكوثر).

إن العَوْسْ هو عينه ما سماه الإمام الخامنئي: « الإقتصاد المقاوم» بمعانيه التي تشمل أيضا حظ التمكن الصحي.

د. نعمان المغربي

(باحث في علوم الأديان المقارنة، تونس)