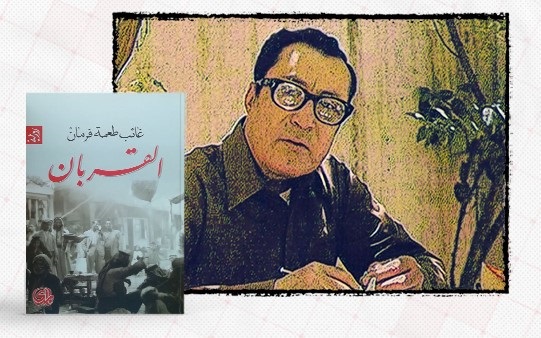

قراءة نقدية لقصيدة "حبُّ امتناعٍ لامتناع"

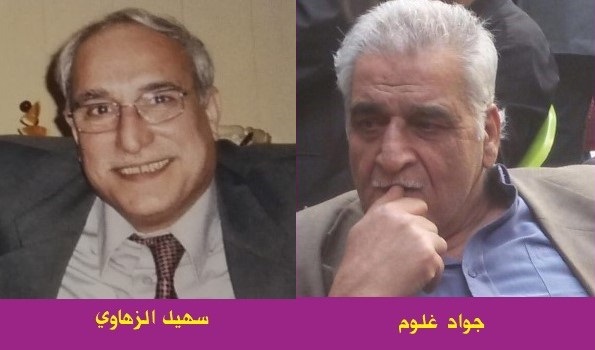

للشاعر جوادغلوم

***

المقدمة: بين الحب والخذلان... الوطن في مرآة القصيدة

تُعدّ قصيدة "حبّ امتناعٍ لامتناع" نموذجًا شعريًا مركبًا يدمج بين البعد الشخصي والسياسي، حيث تتزايد التساؤلات حول الانتماء، والخذلان، والهوية الوطنية التي تُهدد تحت وطأة خطاب سلطوي وطائفي يعيد نفسه من خلال الإقصاء بدلاً من المشاركة. لا يرسم الشاعر وطناً مثالياً، بل يضع القارئ أمام وطن مأزوم يكافح تحت سيطرة قوى الهيمنة، حيث تُفرغ المفاهيم الثورية من محتواها لصالح مشاريع طائفية تتجاهل قيم العدالة والحرية. بهذا الصدد، تتجاوز القصيدة كونها مجرد تعبير عاطفي لتصبح أداة مقاومة رمزية تعيد مساءلة العلاقة بين المواطن والوطن، وتكشف تواطؤ السلطة في تشويه الهويات الجمعية.

في هذا المشهد المعقد، يصوغ الشاعر جواد غلوم لوحة شعرية مليئة بالتوتر الذي يجمع بين العاطفي والسياسي، حيث تظهر علاقة غامضة بين الفرد والوطن متنازعة بين الولاء والخداع. يتأرجح النص بين آمال التغيير والحلم بالعدالة وبين انهيار هذه الآمال بفعل الفساد وعدم السعي للتجديد. تبدو الذات الشاعرة محاصرة بين ولائها العاطفي لوطن يُصارع الأزمات وصدمات الواقع السياسي الذي يعيق الطموحات.

يظهر الوطن في هذا النص ككيان متناقض يجمع بين الحب والاغتصاب، الوجود والغياب. يطلب الشعر لكنه يمنع الاقتراب، يغني للحب ويبقى صامتاً إزاء الجراح. يتغلغل هذا التوتر العاطفي في بنية القصيدة وإيقاعها، حيث يمنح اختيار البحر الخفيف مرونة موسيقية تتناغم مع تقلب المشاعر، لتصبح كل تفعيلة نبضًا متوتراً يحمل في داخله شوقاً مكسوراً وانتظاراً محفوفاً بالقلق.

تتميز القصيدة ببنية لغوية مُحكَمة وأسلوب شعري رقيق يعكس براعة الشاعر في كتابة الشعر العمودي والنثري، مؤدية صوتًا فريدًا يُعبر عن عمق الأزمة السياسية والاجتماعية عبر استعارات الحب والخذلان. هنا لا يُمثل الحب رومانسية عابرة، بل ارتباطاً عميقاً بالوطن، في حين يرمز الامتناع إلى الخذلان السياسي، مما يجعل القصيدة صرخة شعرية تعبر عن آلام أمة تبحث عن طريقها وسط وعودٍ فارغة.

....................

حبُّ امتناعٍ لامتناع

بقلم: جواد غلوم

ما الضـيـرُ لـو كانـت "إذا" جازمة

وأيـنعـت " لـو" خـضـرة دائـمــة

وحـقّـــقـتْ " ليـت " لـقـانـا مـعـاً

فــي لــيـلــةٍ سـاخـــنـةٍ حـالـــمــة

مـا الضيـرُ لـو أحـلامـنا أعشبـتْ

مــزرعــة مـن الرؤى الـهـائمــة

ما الضـيـرُ لــو قـاسيـتـي أيقـظت

فــتـوّتــي الــراقــدةَ الــنــائــمـــة

لــكــنها تــهــزأ مــن شــيــبـــتـي

يا ويــحها مــن وغــدةٍ ظــالــمــة

تريــدنــي أغــزلُ شِــعري لـهــا

ســجّــادة عــجــمــيّــة ناعـــمــة

ودون ان أقــرب مــن قـلــبــهــا

فـالقــرب مـنـهـا وصمـة آثــمــة

يا جذوتي تـمـرح فـي داخـلــي

بـيـن دمــائي فـــورة عــارمـــة

ولــم أذق مــن شـهــدها لـعـقــةً

كـأن روحي فـي الهوى صائمة

مـبـهـمـةٌ، غـامـضـةٌ روحُـهــا

أحــارُ مـن صـورتـهـا الغـائمة

فـمـرّةً تـغـضـب مـثـل الســمـا

عــاصــفـةً مـغـبـرّةً صـارمــة

ومـــرَّة تــجــيــئــني غــفْــلــةً

بــاكــيـةً، آســفــةً ، نــادمـــة

وتــارةً يــجــرفــنـي ســيـلُــها

تــقـذفـنـي ريــاحُهــا الهـائـمـة

وبيـن هـذي الحـال او غـيرها

أتــوهُ فــي ألــوانِــهـا القــاتمة

يا طـبعـها الاغرب مـن ريحها

لــيــس لــهـا إقــامـةٌ دائــمــة

قــد نـال مــنِّي كِــبَـرٌ هـــدّني

فــلا ارى واصـلــةً راحـمــة

صديــقــتي مـجـنـونـةٌ كـلُّــها

تـثقل صدري صخـرة جاثمة

***

تحليل الأبيات الرئيسية في النص:

عتبة العنوان:

"حبّ امتناعٍ لامتناع": مفارقة تبدأ من العنوان وتعمّق الأزمة

يجسّد عنوان القصيدة "حبّ امتناعٍ لامتناع" توتراً تركيبياً ينكشف من اللحظة الأولى عبر ازدواجية المعنى وتفكك العلاقة بين الذات والمجتمع، وبين الفرد والوطن. تكرار كلمة "امتناع" في العنوان لا يُساهم فقط في إيقاع لغوي، بل يكشف عن دلالات ثقيلة لعلاقة معطّلة يغلب عليها التمنّع أكثر من التحقق. تبدأ كلمة "حبّ" بمدخل متفائل، لكنها تفقد بهجتها حين تقترن "بامتناع"، حيث يصبح الحب مجرد شغف مُحبط وتوقعات خائبة وانتظار بلا تحقق.

البنية الكاملة "حبّ امتناعٍ لامتناع" تعكس ليس مجرد تمنّع فردي نابع من معوقات شخصية، ولكن تشير أيضاً إلى عائق جماعي أكثر عمقاً يمثل نظاماً مانعاً. يشير هذا إلى سلطة تُكرّس الانفصال وتُجهِض الحُب في مهده. الامتناع الأول يمكن أن يكون تردداً أمام وطن لا يبادل العطاء، بينما الامتناع الثاني يكشف أزمة أكبر مفروضة من سلطة تُحجم الانتماء، وتستبعد من لا يدخل ضمن حدودها.

في هذا السياق، يُقرأ العنوان ليس كموضوع غرامي فقط، بل كعتبة شعرية ترمز إلى وطن يُغنّى له بينما لا يسمع إليه، يُحب ويُقمع في الوقت نفسه، يُرجى الاقتراب منه وفي المقابل يُطرد المحبّون. بهذا المعنى، يتحول "حبّ امتناعٍ لامتناع" إلى رمز لحالة الانفصام بين الدولة ومواطنيها وبين الحلم الوطني أدوات التضليل المؤسسي باسم الديمقراطية.

هذا العنوان لا يفتح باب القصيدة فحسب، بل يُعرّي تناقضات مرحلة تاريخية تُراوح بين الرغبة في التغيير وصرامة الواقع الذي يعيد إنتاج الامتناع بطرق مختلفة.

ثنائية المرأة / الوطن التحليل:

يمزج الشاعر بين العلاقة العاطفية والحالة الوطنية، إذ تتداخل صورة الحبيبة مع الوطن بوصفه كيانًا ملتبسًا بين الحنان والخذلان. تتجلى علاقة الحب هنا في تذبذب دائم؛ فتارة يبدو الوطن كحضن آمن، وتارة أخرى كمصدر للألم والتغريب. هذا التداخل يشي بتجربة مركّبة يعيشها الفرد داخل نظام غير مستقر سياسيًا أو اجتماعيًا.

الرموز اللغوية: "إذا، لو، ليت"

ما الضير لـو كانـت "إذا" جازمة

وأيـنعـت " لـو" خـضـرة دائـمــة

وحـقّـــقـتْ " ليـت " لـقـانـا مـعـاً

البيت الأول من قصيدة "حب امتناع لامتناع" يعكس الرمزية العميقة لحالة الشاعر الداخلية والتصارع الوجداني الذي يعيشه. في هذا البيت، يتساءل الشاعر عن الأثر المحتمل لو أن أدوات الشرط في اللغة العربية كالـ «إذا"، "لو"، و"ليت" كانت ذات تأثير أكبر على الواقع.

في العبارة "ما الضير لو كانت 'إذا' جازمة"، يبحث الشاعر في إمكانيات تحقيق الشرط بثبات عبر أداة "إذا"، التي عادةً ما تشير إلى شرط غير محدد. هنا، يتمنى الشاعر لو كانت تحقق ما يُرجى، مُظهرًا رغبته في قدرة أكبر على التأثير في الواقع وتغييره.

أما عبارة "وأينعت 'لو' خضرة دائمة"، ففيها تنعكس أمنيات الشاعر بأن تتحول الفرضيات إلى واقع مستمر من النمو والخصوبة. هذا يشير إلى رغبة دائمة في التحسين والازدهار، في إطار الطموح لتحقيق رفاهية مستدامة.

ولدى قوله "وحققت 'ليت' لقانا معاً"، يُعبر عن الأمل في أن التمني يتحقق، لكي يجتمع مع الوطن أو في حالة من الوحدة القوية. وهذا اللقاء يعبر عن التئام الرغبة مع الحقيقة، وعود الشعب إلى النضال من أجل وطن حرّ ومزدهر.

الرمز المكاني: "ليلة ساخنة حالمة "التحليل:

تُقدّم عبارة "ليلة ساخنة حالمة" فضاءً زمنيًا مشبعًا بالإيحاءات: تُشير إلى لحظة انتظار أو توقٍ إلى التغيير المنشود، تتداخل فيها التطلعات مع الحنين إلى مستقبل يتجاوز الجمود. هذه الليلة، رغم أنها توحي بإمكانية تحوّل قادم، تبقى حلمًا عابرًا لا يتجسد في واقع ملموس، مما يُبرز تعثّر الإصلاح أمام عراقيل بنيوية.

"ما الضيرُ لو أحلامُنا أعشبتْ مزرعةً من الرؤى الهائمة؟"

في هذا البيت، يستحضر الشاعر صورة خصبة مفعمة بالإمكان، حيث تُشبّه الأحلام المزمنة بربيع مفاجئ يعشب في أرض رمزية هي "مزرعة من الرؤى الهائمة".

تُوحي كلمة "أعشبت" بتجدّد الآمال وسط مناخ قاحل، لكن اقترانها بـ"الرؤى الهائمة" يخلخل هذا الرجاء؛ فالرؤى هنا بلا وجهة أو أفق ثابت.

تتمازج في الصورة الحلمية لحظة من الحنين إلى إمكان التغيير مع إدراك خفي لصعوبة تجسيده.

هكذا يُفلت الحلم من القبض عليه، ويتحوّل إلى صورة مترددة بين خصبٍ رمزي وسراب سياسي، مما يعكس طبيعة الانتظار الوطني المعلّق بين الرغبة والإحباط.

الفتوة النائمة / الصحوة المؤجلة التحليل:

في البيت "ما الضير لو قاسيتِ أيقظتْ فتوتي الراقدة النائمة"، تتجلى صورة مركبة لفتوة جمعية، ترمز إلى وعي تغييري حيوي كان يومًا ما نابضًا في وجدان الجماهير، لكنه رقد بفعل خيبات متراكمة ونظام طائفي قاهر. المخاطَبة في "لو قاسيتِ" تُحيل إلى القوى التغييرية المحتملة، التي لو قاومت وقاست وتجاوزت التردد، لأيقظت تلك الفتوة الغافية. هكذا تتوزع الصورة على مستويات متعددة: الوطن الذي خذل، والنظام الذي قمع، والقوى التي ترددت، لتكون الفتوة رمزًا لطاقات شعبية مكبوتة تنتظر من يوقظها.

"لكنها تهزأ من شيبتي" التحليل:

يشعر الشاعر بأن رموز الوطن - أو الجهات الرسمية - لا تُقدّر مسيرته الطويلة وتجربته، بل تستخف بها. فـ"الشيب" لا يمثل مجرد كِبَرٍ في السن، بل تجربة ومعرفة نابعة من الانخراط في مسيرة المطالبة بالتغيير. تجاهل هذه التجربة يرمز إلى إقصاء رموز النضج من دوائر التأثير.

"يا ويحها من وغدةٍ ظالمة" التحليل:

تُجسّد "الوغدة الظالمة" القوى التي تحبط محاولات الإصلاح، سواء كانت سلطات أو بنى تقليدية تُمانع التغيير. الأسى الذي يحمله التعبير ينبع من شعور بالعجز أمام استمرار التجاهل والتهميش.

"تريدني أغزل شعري لها سجادة عجميّة ناعمة" التحليل:

يرفض الشاعر تزييف مشاعره وتحويل صوته الشعري إلى أداة تجميل للواقع القائم. فـ"السجادة العجميّة الناعمة" ترمز إلى الخطاب الأدبي المزخرف الذي يُطلب منه خدمة أجندة رسمية، دون التطرق إلى جوهر الإشكالات الوطنية.

ودون أن أقرُبَ من قلبها فالقربُ منها وصمةٌ آثمة التحليل:

في هذين البيتين، يتّخذ الشاعر موقفًا أخلاقيًا صارمًا، إذ ينأى بنفسه عن كيانٍ فقد براءته. فـ"القلب" لا يُفهم هنا كرمز للحب، بل كوطن دنّسته أدوات التضليل المؤسسي باسم الديمقراطية.

الحبيبة، التي كانت رمزًا للحلم والانتماء، تتحوّل إلى استعارة لكيان مشوه اختطفته قوى التزييف التي تحترف إعادة تشكيل الوعي تحت عباءة الديمقراطية. لم يعد الاقتراب منها انسجامًا مع الحلم، بل انخراطًا في وهمٍ مُنمّق، ومسايرة لخطابٍ يُعيد إنتاج الغياب كأنه حضور

وهكذا، يعلن الشاعر تمرده الأخلاقي والجمالي؛ رافضًا أن يكون الشعر أداة تجميل لسلطة فاسدة، بل يصرّ على أن تظل الكلمة منحازة للناس، مقاومة للخداع، شاهدة على الحقيقة

"يا جذوتي تمرح في داخلي بين دمائي فورة عارمة" التحليل:

"الجذوة" هنا رمز للحيوية الفكرية التي لا تنطفئ رغم الإحباط. فهي تعبير عن تمسك داخلي بأمل التغيير أو الإصلاح، وإن ظلّ مؤجلًا أو مكتومًا. "تمرَح في داخلي" تؤكد الحضور المستمر لهذه الفكرة، حتى في ظل واقع معتم.

"ولم أذق من شهدها لعقةً" التحليل:

يشير الشاعر إلى أن التطلعات الكبرى لم تُثمر، فـ"الشهد"، رمز الإنجاز الوطني أو العدالة، ظل بعيد المنال. هذا الإحساس بالحرمان يُعبّر عن فجوة بين الحلم والواقع.

"كأن روحي في الهوى صائمة" التحليل:

الصيام هنا رمزي، يُشير إلى حالة انقطاع وجداني عن الفرح الوطني أو الشعور بالانتماء الحقيقي. فالشاعر يمرّ بحالة امتناع لا عن الحب العاطفي فحسب، بل عن المشاركة الكاملة في وطن لا يحقق طموحات مواطنيه.

"مبهمةٌ، غامضةٌ روحُها" التحليل:

يؤكد الشاعر أن هوية الوطن أصبحت غير مفهومة، وكأنها فقدت بوصلتها. الغموض لا ينبع من غياب المعلومات، بل من التناقضات التي تُحيط بالخطاب الرسمي والممارسة اليومية، ما يُبقي المواطن في حيرة مستمرة.

"أحــارُ مـن صـورتـهـا الغـائمة"

هنا يبدأ الشاعر بالتيه والتردد، فـ"الصورة الغائمة" تشير إلى وطن لم يعد واضح الملامح، وطن سُلبت منه رؤيته النقية بفعل الكيان المسيطر. الغموض يعكس واقعًا مشوّشًا يفرض الحيرة على من ينتمي إليه.

"فـمـرّةً تـغـضـب مـثـل الســمـا / عــاصــفـةً مـغـبـرّةً صـارمــة"

الغضب هنا لا يبدو غضبًا موجهًا للعدو، بل غضب داخلي، قاسٍ، عشوائي. وكأن الوطن، تحت سيطرة الكيان، ينقلب على أبنائه، فيكون صارمًا في قمعهم مغبرًا في صورته، عاصفًا بلا عدالة.

"ومـــرَّة تــجــيــئــني غــفْــلــةً / بــاكــيـةً ، آســفــةً ، نــادمـــة"

هنا يظهر الوجه الآخر للوطن/السلطة، الاعتذار الماكر أو الزائف ربما، وكأنه تذبذب مبرمج بين القسوة والتودد. وقد يكون هذا التصرف تكتيكًا سياسيًا يُستعمل لإخماد الغضب الشعبي أو الالتفاف على المطالب الحقيقية.

"وتــارةً يــجــرفــنـي ســيـلُــها / تــقـذفـنـي ريــاحُهــا الهـائـمـة"

الوطن هنا لم يعد ثابتًا، بل أصبح قوة قاهرة تجرف وتطيح وتتيه، وكأن المواطن لا يستطيع أن يجد له أرضًا مستقرة داخل وطنه، فالسلطة العابثة حولته إلى مكان طارد، متقلب، لا يُعتمد عليه.

"وبيـن هـذي الحـال او غـيرها / أتــوهُ فــي ألــوانِــهـا القــاتمة"

أصبح الوطن فضاءً للتشويش السياسي والنفسي، لا نور فيه ولا أمل. الألوان القاتمة رمز للظلم، للقهر، لفقدان المعنى في حياة سياسية واجتماعية فقدت مشروعيتها.

"ياطـبعـها الأغرب مـن ريحها / لــيــس لــهـا إقــامـةٌ دائــمــة"

تُسند الصفات هنا للحبيبة/الوطن: مزاجها متقلّب، غير مستقر، عبثي. وهذا تلميح إلى سلطة متلونة لا تلتزم بثوابت أو مبادئ، مما يجعل الانتماء الوطني نفسه موضع تساؤل وألم.

"قــد نـال مــنِّي كِــبَـرٌ هـــدّني / فــلا ارى واصـلــةً راحـمــة"

الزمن الذي مرّ بالشاعر/الجماعة جعله متعبًا، محطّمًا، دون أن تلوح بارقة أمل. و"لا أرى واصلة راحمة" تعني أن لا يد تمتد إليه بالعون من هذا الوطن المختطف.

"صديــقــتي مـجـنـونـةٌ كـلُّــها / تـثقل صدري صخـرة جاثمة"

في هذا البيت الذروة، تتحول الحبيبة/الوطن إلى "صديقة مجنونة" – وصف يدل على الخذلان العاطفي والسياسي الكامل. هي وطن/صديقة تثقل الكاهل، تجرح بدل أن تداوي، تصير عبئًا بدل أن تكون مأوى.

الخلاصة:

في هذه القراءة، الحبيبة ترمز إلى الوطن الذي أصبح أسيرًا لكيان متسلّط، فاسد، متقلب، لا يُمكن الوثوق به. لا يرى الشاعر الوطن ذاته كعدو، بل يدينه بوصفه واقعًا مختطفًا، ويحمّل السلطة أو الكيان المسيطر المسؤولية عن هذا الانهيار العاطفي والوطني.

القصيدة هنا تتحول من خطاب وجداني إلى وثيقة مقاومة رمزية، تعبر عن وجع جمعي أكثر مما تعبر عن أزمة ذاتية، وترفض أي تواطؤ مع الزيف.

البعد السياسي في "حبّ امتناعٍ لامتناع"

تكشف قصيدة "حبّ امتناعٍ لامتناع" عن بنية نقدية حادة للواقع السياسي، من خلال لغة مشبعة بالتوترات الرمزية والانزياحات الدلالية التي تعكس تعقيد اللحظة التاريخية التي يعيشها الشاعر. في هذا النص، لا يظهر الوطن كمعطى ثابت، بل كمجال محتكر من قبل قوى سلطوية طائفية تسعى لإعادة تشكيل الهوية الوطنية على أسس إقصائية ومعادية للطائفية، في مفارقة تفضح نفاق الخطاب السائد.

سلطة الهيمنة الطائفية:

تتمثل إحدى أبرز الإشارات السياسية في توظيف الشاعر للرموز الطائفية كأدوات للهيمنة. السلطة في القصيدة لا تتجلى فقط في افتقارها إلى العدالة الاجتماعية، بل كقوة تؤدلج الطائفية وتعيد إنتاجه بما يخدم خطابها السياسي، في تجاهل تام للبعد الثقافي والفني والوطني الجامع. بهذا، تصبح الطائفية أداة للشرذمة وتقويضًا لأي مشروع وطني جامع.

الركود التاريخي و"الفتوة الراقدة":

يرمز تعبير "فتوتي الراقدة النائمة" إلى لحظة من القوة الثورية المؤجلة أو المعطلة. إنها ليست فقط طاقة شبابية تم إخمادها، بل تعبير عن جمود سياسي واجتماعي طال أمده، نتيجة سياسات ممنهجة لتغييب الوعي النقدي وقمع الحركات التغييرية. يقترن هذا المعنى بصورة وطن مغيّب، مُكبّل بقيود الخطاب الطائفي الموجّه، الذي يُقنّع فشل المشروع السياسي بخطابات التوبة الزائفة.

اغتراب الوطن وخيانة الذاكرة:

يتجسد الوطن في النص بوصفه كيانًا مأزومًا، ليس فقط بسبب افتقاره إلى الديمقراطية الحقيقية، بل نتيجة تفكك المعنى الأخلاقي والوجداني الذي كان يربط الأفراد به. تتحول العلاقة بين الشاعر والوطن إلى علاقة مشروخة، محمّلة بالخذلان، حيث تتحول رموز الانتماء إلى أعباء نفسية ثقيلة. يشير ذلك إلى تآكل العقد الوطني وانفصاله عن جذوره الثورية الأصلية لصالح ولاءات طائفية موجهة.

دعوة لتغيير رمزي:

القصيدة لا تكتفي بتوصيف الانهيار، بل تزرع بين سطورها رغبة في التغيير الرمزي، حيث يتم استدعاء اللغة الشعرية كأداة لاستنهاض الوعي الجمعي واستعادة مشروع وطني جديد، يتجاوز منطق الهيمنة، ويعيد الاعتبار لفكرة الوطن كمجال للعدالة، والحرية، والتعددية.

إعادة إنتاج الخطاب الوطني في قصيدة "حبّ امتناعٍ لامتناع"

في قصيدة "حبّ امتناعٍ لامتناع"، يُعيد الشاعر تشكيل صورة وطنية مركّبة تتقاطع فيها الذكريات الثورية مع الانكسارات السياسية، ويتحوّل الوطن من فضاء للانتماء إلى كيان مُشوَّه بفعل التسلّط. هذا التحوّل يتم عبر لغة رمزية تمزج بين الحنين الفردي والخطاب الجماعي، ليغدو النص فضاءً تأويليًا يقاوم السائد بهدوء، دون صراخ مباشر.

أدوات التمني كوسائط مقاومة: تفكيك الثبات وبناء الحلم

تُستخدم أدوات التمني مثل "لو"، "إذا"، و"ليت" ليس بوصفها أدوات تركيبية، بل كعلامات على حالة وطنية معلّقة بين الأمل والانكسار. يُحوّلها الشاعر إلى إشارات على تأجيل الحلم الثوري، ويُقابلها بواقع سياسي جامد، مما يعكس الانقسام بين ما يُطمح إليه وما يُفرض قسرًا. التمني هنا لا يعبّر عن رغبة رومانسية، بل عن اشتقاق سياسي يحمل بذور تمرّد مؤجل.

اللغة كفعل مقاومة: خطاب لا يصرخ بل يهمس

يُعيد الشاعر بناء اللغة لتكون أداة تفكيك لا مواجهة مباشرة. إنه لا يهاجم السلطة صراحة، بل يُعرّي هشاشتها عبر كشف الفجوة بين الحلم والتحقّق. تتحوّل اللغة في القصيدة إلى شكل من أشكال "المقاومة الصامتة"، حيث يُعاد تشكيل الوعي الجمعي من خلال الهمس لا الضجيج، عبر تلميحات مشفّرة تتحدى الخطاب الرسمي.

التخييل السياسي والرفض الرمزي: الوطن كاحتمال مغيّب

يتحوّل الحلم بوطن بديل في القصيدة إلى شكل من أشكال التخييل السياسي؛ لا بوصفه مشروعًا جاهزًا، بل كأفق نقيّ يتجاوز التشويه السلطوي. بهذه الطريقة، لا يدّعي الشاعر تقديم خلاص مباشر، بل يكشف المسافة بين الوطن المأمول والوطن الموجود، ويُبقي الباب مفتوحًا أمام تأويلات تتجاوز الاستكانة.

الحيّز المكاني كفضاء مشحون: من الجغرافيا إلى الذاكرة

لا يظهر المكان في النص كحيّز جغرافي محايد، بل كفضاء دلالي يُحمّل بتوترات وجدانية وسياسية. عبارة مثل "ليلة ساخنة حالمة" لا تصف لحظة زمنية فحسب، بل تُلمّح إلى حالة وطنية مقيّدة تحت سطوة الجمود. المكان هنا يُشفّر التناقضات بين الحركة الثورية الكامنة والتوقف القمعي المفروض، ويُعيد إنتاج مشهد الخذلان في هيئة رمزية.

اللغة كأفق للتحوّل الوطني الهادئ

من خلال هذه القصيدة، لا يكتفي الشاعر بمواجهة النظام، بل يُنتج خطابًا بديلًا يُعيد تشكيل العلاقة بين الذات والوطن، بين اللغة والمقاومة، بين الحلم والخذلان. فتصبح اللغة أداة تفكيك وتحريض داخلي، تُمهّد لوعي جديد يتكوّن بصمت، لكنه يحمل إمكانية التحوّل في لحظة نضوج تاريخية.

الخاتمة

من خلال هذه القراءة المتعمقة، تتناول قصيدة "حبُّ امتناعٍ لامتناع" العلاقة بين الشاعر والوطن ضمن سياق من التناقضات المستمرة. حيث يظهر الوطن كالحبيبة النقية التي يحتفظ فيها الشاعر بأحلامه وآماله للانتفاضة، إلا أن النص يوضح كيف يتم استهلاك هذه الصورة بواسطة كيان فاسد يساهم في تزوير الهوية الوطنية. تعتمد القصيدة على أدوات تمنٍّ مثل "إذا" و"لو" و"ليت"، مما يسلط الضوء على حالة الانتظار الدائمة للتغير نحو نظام ديمقراطي حقيقي. إذ إن الوطن، الذي كان ينبغي أن يكون رمزًا للحياة والعدالة الاجتماعية، يتحول إلى واقع مظلم يقع تحت هيمنة قوى تحيد الهوية النضالية.

يتجسد الصراع بين الماضي النضالي والحاضر الجامد من خلال صورة "الشيب"، التي تُستخدم للسخرية، مما يعكس فقدان الوطن ذاكرته الثورية وتراجع قيمه التقدمية. كما أن الشاعر يراوغ بالاستعارات والانزياحات الدلالية ليصوّر وطنًا غامضًا ومتناقضًا، حيث تتجاوز معاني الكلمات حدّها المعتاد، ما يعمّق من فهم النص ويشحنه بتوتر داخلي يعبّر عن صراع مستمر بين الأمل والخذلان. استعارات مثل "الجذوة" و**"صخرة جاثمة"** تبني صورة للوطن كمكان مليء بالتحديات، يجمع بين الفرح والألم، بين الثورة والقمع.

ويظهر هذا التوتر جليًا في أحد مقاطع القصيدة، حيث يكشف الشاعر عن حالة من الضياع والتشظي الوجداني والسياسي، تتجلى في العلاقة المربكة مع "الحبيبة" التي ترمز بوضوح إلى وطنٍ مسلوب، تهيمن عليه قوى فاسدة ومتقلبة. فـ"الصورة الغائمة" تفتح على واقع غامض الهوية، غير مستقر، يعيش فيه الناس في حيرة دائمة وتقلّب دائم.

الوطن، في هذه الصورة، لم يعد كيانًا ثابتًا حاضنًا، بل يتحوّل إلى قوة متناقضة: تارةً قاسية، "عاصفةً مغبّرةً صارمة"، وتارةً مدّعية للندم والأسف، تحاكي خطاب السلطة حين تتنصّل من العدالة الاجتماعية ثم تتذرّع بالتوبة الزائفة.

يتنقّل الشاعر بين فقدان العدل من جهة، وجبروتٍ سياسي مموّه بلغة المصالحة من جهة أخرى، ليجد نفسه محاطًا "بألوان قاتمة" لا تفضي إلى رجاء. فالوطن، وقد اختطفته قوى متقلّبة الطبع، بات مكانًا للتيه، لا للاستقرار، كما يُظهر البيت: "ليس لها إقامة دائمة". وهكذا يتعمّق الإحساس بانهيار الرابط الأخلاقي والوجداني بين الشاعر و"الوطن"، إذ لم تعد العلاقة علاقة انتماء، بل عبء نفسي ثقيل: "تثقل صدري صخرة جاثمة".

في نهاية المطاف، يُعتبر النص شهادة نقدية غنية تستنهض الوعي الوطني، كاشفة عن الفجوة العميقة بين الأمنيات الجذرية والواقع الخاضع لهيمنة قوى زرعت الفساد والشك داخل البنية الوطنية. إن القصيدة، بلغة شعرية تنبض بالتوتر والمفارقة، تقدّم دعوة لإعادة الاعتبار للأدب كمجال مقاومة، وضرورة استعادة هوية وطنية أصيلة، تحيا فيها روح الثورة والعدالة.

***

سهيل الزهاوي - ناقد