الأدباء طبعا بشر وإن كانوا من طينة مغايرة، تأبى الاستسلام للواقع وتُنشئ من عُصارة قلبها ووميض روحها سُلماً إلى عوالم أكثر إشراقا وإنسانية.

وما داموا بشرا فمن حقهم أن يبُثوا مكنونات شعورهم، ودقائق أحاسيسهم، وزلاتهم البريئة والآثمة إلى من اختاروهم مستودعا لأسرارهم. وهذا الجانب الإنساني المشترك قلما يعرِضُه الأديب في ثنايا إصداراته المألوفة، حيث جرت العادة أن تكون رسائله إلى بعض المقربين منه هي المتنفس لعواطفه وبعض مواقفه وانطباعاته، وأحيانا لتقلبات مزاجه!

هذا اللون من أدب الاعتراف يبدو مألوفا في الحياة الثقافية الغربية. ولا شك أن القارئ الكريم يتذكر اعترافات جان جاك روسو، وأندريه جيد، ورسائل فرانز كافكا إلى ميلينا، وكتاب (من الأعماق) لأوسكار وايلد وغيرها. أما في مشهدنا الأدبي فقلما يبوح أدباؤنا بجوانب ضعفهم أو تجاربهم العاطفية، لأننا كما يقول الناقد المصري رجاء النقاش مازلنا نميل إلى الظلال والتلميحات والإشارات البعيدة، بدلا من النور الكاشف والضوء الصريح، وهذا يمثل بكل تأكيد عائقا أمام الدراسات الأدبية المعاصرة.

بين أنور المعداوي وفدوى طوقان

من النماذج التي تحتفظ بها المكتبة العربية، بعض الرسائل المتبادلة بين الناقد الأدبي المصري أنور المعداوي والشاعرة الفلسطينية فدوى طوقان. وهي في الحقيقة وثائق حية تضيء الجانب الإنساني من حياة أنور المعداوي، الذي اشتهر آنذاك بكونه فارس النقد والمعارك الأدبية مطلع الخمسينات.

نشأت بين الإثنين أخوة صادقة سرعان ما تحولت إلى حب عذري، يفيض رومانسية وبساطة، وسعيا للانفلات من قيود الألم الخاص الذي طبع مسيرة كل منهما. فأنور عانى من مرض الضغط والكلى، ومن اللامبالاة بعد سنوات من التألق الأدبي في مجلتي الرسالة والآداب اللبنانية. أما فدوى فكانت البيئة المشرقية بتقاليدها وتزمتها تخنق روحها الشاعرة التواقة إلى الحرية واستعادة الكينونة.

يقول أنور في إحدى رسائله:" أنا أشعر أن كلينا ولو أنه يعيش في وطنه، محتاج إلى وطن كبير، إلى ذلك الوطن الذي ينسى فيه غربة الروح، الوطن الشعوري الذي يتحول فيه كل اثنين إلى واحد، ويصبح هذا الواحد هو كل الناس. أليس كذلك يا فدوى؟ يا وطني الذي اريد أن أرحل إليه؟ ".

إلى جانب القيمة الجمالية التي يعكسها قلم مرهف الحس، وروح جريحة ارتطمت مِثاليتُها بصخرة الواقع الدامية، لم تخل الرسائل أيضا من قيمة موضوعية تجلت في عرض جوانب من الحياة الأدبية، وطبيعة التفاعل النقدي مع التجارب الناشئة، ثم انطباعات عن الفن والحياة.

هي رسائل في اتجاه واحد، بعد أن أتلف المعداوي رسائل فدوى قبيل وفاته بطلب منها. لكنها في الآن ذاته شهادة حية على أن الإنجاز الأدبي كلما اقترن بالتعبير الصادق، فإنه يؤسس لعلاقات إنسانية جديدة سِمتُها الشجاعة الروحية.

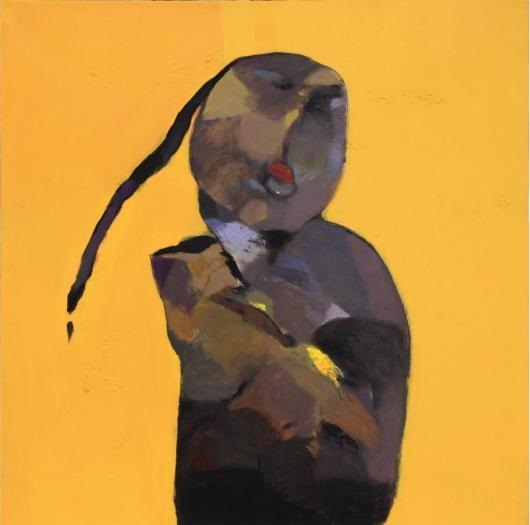

بين مي وجبران

نشأت بين الأديبين مي زيادة وجبران خليل جبران إحدى أغرب قصص الحب على الإطلاق. كانت علاقة متوترة ومتفردة، استمرت تسعة عشر عاما من التقلب بين جمر الرسائل، دون أن يطوي أحدهم المسافات للقاء الآخر.

خلّدت الرسائل التي تولت سلمى الحفار الكزبري تحقيقها وإصدارها تحت عنوان (الشعلة الزرقاء)، سطورا تنبض بالمشاعر الإنسانية العميقة، والأحاسيس الملتهبة، والمحاورات الممتعة بين قلمين بالغي الحساسية والكشف.

لما أنهت مي زيادة قراءة قصة (مرتا البانية) لجبران عام 1912، أرسلت إليه خطابا تنتقد فيه القصة، وتحكي عن نشاطها الأدبي وديوانها (أزاهير الحلم) الذي كتبته بالفرنسية. ولم تتوقع بطبيعة الحال أن جبران الذي ذاعت شهرته في الأوساط الثقافية سيحفل بخطاب كتبه قلم ناشئ؛ إلا أنها فوجئت بطرد يضم نسخة من روايته الجديدة (الأجنحة المتكسرة)، وكلمات تشجيع على مواصلة الكتابة، وتجاوز أنماط التعبير المألوفة في المشرق:" ما أجمل رسائلك يا مي وما أشهاها! فهي كنهر من الرحيق يتدفق من الأعالي ويسير مترنما في وادي أحلامي، بل هي كقيثارة أورفيوس، تقرب البعيد وتبعد القريب، وتحول بارتعاشاتها السحرية الحجارة إلى شعلات متقدة، والأغصان اليابسة إلى أجنحة مضطربة.."

توالت رسائل جبران لتوقد في موهبة مي شعلة الكتابة الإبداعية، وتستفز ملكاتها التعبيرية بما تملكه من رهافة حس وشعور فني عميق، لارتياد عالم التشكيل، ونفخ الروح في التصاوير وقطع الرخام. كانت لكلماته وقع السحر في نفسها لتبدأ رحلة التعلق بجبران. فبخلاف أدباء آخرين أغرقوها بالمجاملات والثناء، تمكن جبران من وضع يده على مفاتيح حيرتها، وشحذ مخيلتها بحديثه عن عشقه للرسم، وانطباعاته عن المعارض التي يرتادها، واللوحات التي هزت أعماقه؛ بل وحرص في إحدى رسائله على تخليد علاقته الفريدة بمي من خلال رسم يمثل يدا تحمل شعلة زرقاء.

وجدت مي من يستوعب تمردها، ويشد من عزمها إزاء شرق يغالي في فصل المرأة عن النوع الإنساني الذي يحصره في الرجل. كان جبران هو "ابن البلد" الذي قاسمها الحنين إلى لبنان، ومسحة الحزن التي تخلفها أجواء الدير وتربية الراهبات، والتوق إلى عوالم إنسانية غير مشدودة إلى الحدود والقيود: " شعرت منذ أعوام بأنني وجدت وجهة قلبي، وكان شعوري حقيقة بسيطة واضحة جميلة، لذلك تمردت على القديس توما وبنصر القديس توما حتى يتركنا في خلوتنا السماوية، مستسلمين إلى إيماننا السماوي."

بين غسان كنفاني وغادة السمان

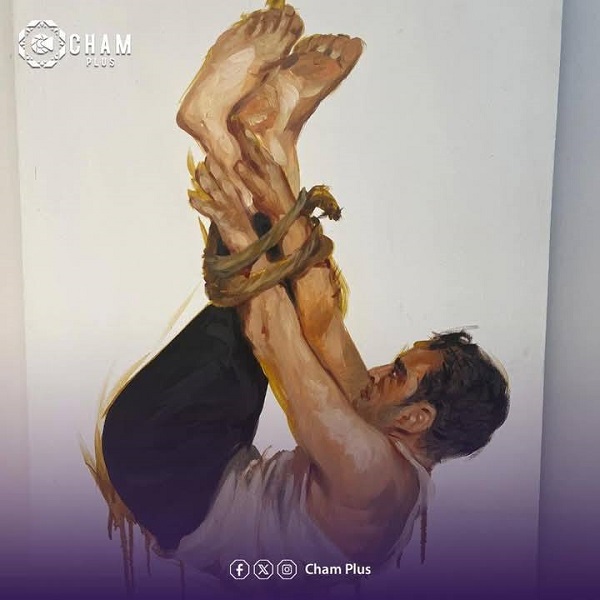

حين يكون الكاتب فلسطينيا فالعادة أن تستحوذَ الأرضُ على مقام العشق، وأن تفيض الريشة بألوان الحزن والمأساة وفجيعة الاحتلال. وقد ندفع بالصورة إلى أقصاها حتى تتبدد ملامحُ الإنسان أمام صلابة المناضل وأبديَتِه. وهنا تستوقفُنا الأديبة السورية غادة السمان كي تعيد لغسان كنفاني بساطته وإنسانيته، عبر الاحتفاء برسائله التي أضحت وثائقَ أدبية، وتحررت بالتالي من الخاص والحميمي لتصبح جزءا من الذاكرة الجمعية.

تقول غادة السمان في تقديمها لرسائل غسان:" ثمة ميل في الأدب العربي بالذات لرسم "المناضل" في صورة السوبرمان، ولتحييده أمام السحر الأنثوي وتنحيته من التجربة. وفي رسائل غسان صورة للمناضل من الداخل قبل أن يدخل سجن الأسطورة". وهكذا تعرض غادة حَيُثيات تطور العلاقة من تصرف شهم إلى انجذاب ثم حب متوهج يتردد بين ثنايا السطور:

"أنتظرك وسأظل أريدك وأنتظرك، يقول غسان، وإذا بدَّلكِ شيء ما في لندن، ونسيتِ ذات يوم اسمي ولون عيني فسيكون ذلك مواز لفقدان الوطن. وكما صار في المرة الأولى سيصير في المرة الثانية: سأظل أناضل لاسترجاعه لأنه حقي وماضيَّ ومستقبلي الوحيد.

لم يفقد غسان حسه النضالي حتى أمام عذابات الحب والاشتياق والانتظار. بل إن ثوراته الرومانسية فجرت مكنوناتِ إبداعه كما يلاحظ القارئ في بعض تعبيراته التي تمزج الرقة بالتحدي: " لقد صرتِ عذابي، وكُتب علي أن ألجأ مرتين إلى المنفى، هاربا أو مرغما على الفرار من أقرب الأشياء إلى الرجل وأكثرِها تجذراً في صدره: الوطن والحب. وإذا كان عليَّ أن اناضل من أجل أن أسترد الأرض، فقولي لي، أنت أيتها الجِنية التي تَحيكُ كل ليلةٍ كوابيسي التي لا تُحتمَل، كيف أستردك؟"

قوبلت الرسائل بعد نشرها بعدم ترحيب واستنكار لأنها تمس صورة غسان كنفاني الثائر والمناضل. لكن الحقيقة أن غادة أفصحت عن بُعد إنساني صادق من شخصيته، يُوازن بين نقاط القوة التي أشاعها نضالُه، ونقاط ضعف يتقاسمها مع سائر البشر. ويجد فيها الدارس معلومات توثق لميلاد بعض إصداراته الأدبية، ومواقفه المُشبعة بالمرارة والسخرية.

تقول غادة: "ذات يوم كنت وحيدة ومفلسة، وطريدة وحزينة. فشهر بعض (الأصدقاء) سكاكينهم بانتظار سقوط (النعجة)-على عادة الدنيا معنا. يومها وقف كنفاني إلى جانبي وشهر صداقته. كنت مكسورة بموت أبي، ومحكومة بالسجن لذنب أفخر به. ولكن غسان أنجدني بجواز سفر، ريثما صدر أوائل السبعينات عفو عام شَمِلني". ولعل في نشر الرسائل التي تحمل نبض قلبِه عُربونَ وفاء وتقدير لمُناضل ووطني من نوع فريد.

تفتح الرسائلُ عوالم الأدباء الداخلية، وتعرض لقطاع واسع من القراء أمزجتهم وأحوالهم، والمناخ النفسي والفكري الذي أنضجَ كتاباتهم بعيد ا عن الحذر والتكلف. وفي ذلك تأسيسٌ لأدبِ المواجهة والاعتراف، وتشجيعٌ على الإبداع الذي يؤثر في المجتمع تأثيرا حقيقيا بعيدا عن أقنعة التنزيه.

***

حميد بن خيبش