- معارض فنية متعددة بين فرنسا وايطاليا والولايات المتحدة الأمريكية وتونس والمغرب.

- شغف مقيم لديها على غرار السفر وحب الطبيعة والبيئة والعمل على المحافظة عليهما.

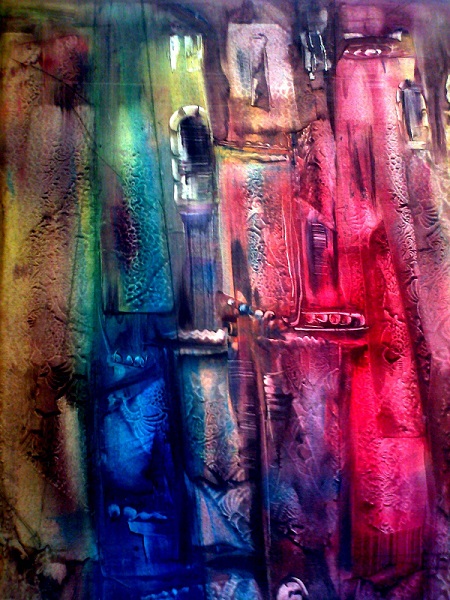

الفن هذا المجال الشاسع للقول بالحال في تجليات شواسعها بين الفكرة والحلم والممكن تجاه عوالم مفعمة بالقلق والأسئلة المربكة في عنفوان تعاطي الكائن معها وعيا ونظرا وتأويلا..ثمة درب حسث الذهاب مغامرة وتشوف وترجمان وفق رغبات شتى تقول بالابتكار والابداع عنوانين ملازمين في الصلة المخصوصة والمتخيرة بين الفن والفنان..

في هذه السياقات ومنها يبتكر الفنان ألوان خطاه ويتخير الأسلوب والمسار في كثير من شغف يرى ضمنه تلك البدايات التي انشد فيها وبها الى هذا الفن حيث الطفولة الكامنة فيه تطبع شيئا من كينونته تجاه هذا الجمال الذي هو من مظاهر علاقاته المتعددة باللعبة الفنية ..انها جمالية متخيلة يمضي بها الفنان الطفل الى مناطق أخرى من الوعي الفني والوجداني ومع مرور الزمن تتعمق هذه الخيارات والنظرات والأحلام لتبقى الفكرة الفنية ممسكة بطيف طفولة قادت بالنهاية فنانها الى أطوار أخرى من هذا العالم الفني ..

في هذا السياق كذلك نمضي مع تجربة فنية وتحديدا ضمن درب الفنون التشكيلية حيث الفنانة التي مضت عميقا في تجربتها مع الرسم والتلوين لتسافر الى أمكنة شتى حيث قدمت معارضها وأعمالها الفنية وهي المقيمة بفرنسا منذ سنوات تغذي علاقتها المتجددة بالفن وتسعى لابتكار اللون والشكل في أسلوب طبع شغلها الجمالي لنلمس تلك التجريدية الحالمة في لوحاتها التي أثثت معارضها ومشاركاتها الفنية التشكيلية المتنوعة..

ماريا كرمادي تشكيلية مقيمة بفرنسا فنانة بصرية وأمينة معرض أصيلة بالمغرب الأقصى سافرت مع الفنون التشكيلية في شغف مقيم لديها على غرار السفر وميلها للتماهي مع الطبيعة وجمالها الأخاذ في هيام كبير بالبيئة والعمل على المحافظة عليها وحمايتها ..دفعها كل هذا الحب للرسم والفن عموما الى الالتحاق بمدرسة الفنون الجميلة في بيزانسون ليكبر الحلم والفكرة الفنية ليبرز كل ذلك في سلسلة المعارض المتعددة الأعمال والأروقة بين المغرب وفرنسا ومنها المعرض الشخصي بجبال الألب .. والمشاركة كفنانة في Cop 22 بمراكش.. الفنانة ماريا حاصلة على ماجستير في تاريخ الفن مع عمل في ورشة عمل (جان ماري بيجيه)

وعملت مدرسة رسم ومديرة تنفيذية لفنون المغرب وعضو لجنة التحكيم بأزمور مع اقامات فنية كإقامة القيم الفني باريس وإقامة القيّم الفني بمراكش بالمغرب والمفوض لمعرض الفنون المغرب باريس..

من مشاركاتها المتعددة بالفعاليات والمعارض الجماعية والفردية نذكر معرض المشاركات القديمة وإقامة الكعبة للفنانة بورزازات المغرب وب مهرجان آسفي للفنون المغرب والملتقى الدولي لرسامات كاليفورنيا المنستير تونس ومعرض بقاعة الحسن 2 الدار البيضاء المغرب ومعرض في كاروسيل دي اللوفر باريس بفرنسا ومعرض الخريف الفني في ساريا إسبانيا ومعرض روما للفنون ومعرض COP 22 مراكش المغرب ومعرض بقاعة الفن 86 مونبلييه فرنسا ومعرض باريس للطيران فرنسا ومعرض الخريف الفني في باريس فرنسا مرة أخرى ومعرض جايبور للفنون في الهند ومعرض بقاعة هند البحرين وبمهرجان الفنون بسيدي بوسعيد تونس ومعرض بقاعة المزارين مراكش المغرب وضمن مهرجان للفنون تونس ومعرض أفريقيا كما يراها المصريون (مهرجان الفنون) مصر ومعرض مشروع زوريخ آرت بوكس، سويسرا وضمن مهرجان قرطاج للفن المعاصر تونس وفي مشروع Art Box ca بميامي بالولايات المتحدة... وفي عرض الخريف في شارع الشانزليزيه باريس فرنسا وفي معرض Art Matter في قاعة تاون هول فيسول فرنسا..و من معارضها الشخصية نذكر MbGallery Vesoul فرنسا ومعرض مكتب البريد القديم بيزانسون فرنسا ومعرض كاروسيل اللوفر باريس ومعرض في جاليري مونود باريس ومعرض في غاليري ثويليت باريس ومعرض بسفارة المغرب بباريس ومعرض موناكو للفنون بموناكو وفي بينالي فلورنسا إيطاليا ومعرض بمؤسسة حسن 2 ريفاج فضاء الرباط المغرب...

هذا وتواصل الفنانة في هذه التجربة التي مضت فيها لعقود حيث تعد لمعارض جديدة تبرز من خلالها حيزا من اشتغالاتها الفنية الجمالية والتي منها مشاركاتها في فعاليات فنية تشكيلية ثقافية بتونس التي زارتها مرارا ضمن مشاركات فنية بسيدي بوسعيد والمنستير..فنانة وتجربة خيث انسجام الفني الجمالي بالانساني والوجداني في تعدد للألوان والأمكنة والأحوال...الفن أيضا هو ذلك العنوان من عناوين الحالة الانسانية المتعددة في شؤونها وشجونها...

***

شمس الدين العوني