كتب الكاتب الرِّوائي (جيلالي خلاص) على ظهر غلافها: (كتب بوجدرة بالفرنسية فأبدع، حتى اعتبره الكثير من النُّقاد من أكبر المجددين في الأدب الجزائري المعاصر (المكتوب بالفرنسية)، بيد أن جمهرة من النُّقاد ظَلُّوا واثقين أن قوة بوجدرة الإبداعية تكمن في إطّلاعه الواسع على التُّراث العربي ودرايته المتينة بأساليب اللغة العربية. ولا ريب أنهم لم يخطئوا. هذه روايته (التّفكك) الأولى التي يكتبها بالعربية مباشرة، فذّة، جريئة. ثورة في الأسلوب، قوة في الطّرح، وتفجيرٍ لواقعٍ طالما أرهب طَرّقه الكثيرين من مبدعينا. رواية (التّفكك) كاسرةَ جليدٍ أسطورية تشق كتلاً من الصّخر الأصم في بحر الصّحراء القاحلة التي تحاصر واقعنا المرير.)

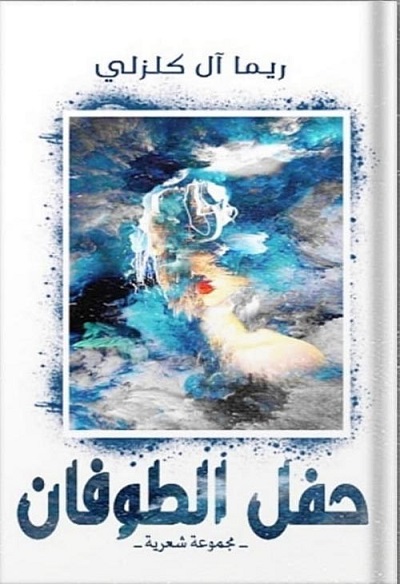

(التفكك) هي أول رواية لرشيد بوجدرة كتبها باللغة العربية، النُّسخة التي بين يدي هي الطّبعة الثّانية الصّادرة عن الشّركة الوطنية للنشر والتّوزيع بالجزائر عام 1982. جاءت الرِّواية في حجم متوسط في مائتين وتسع وسبعين (279) صفحة موزعة على إحدى عشر (11) فصلاً دون عناوين فرعية ولا ترقيم، وقد اعتمدت في الفصلِ بينها على البياض الذي يفصل بين كُلّ فصل وآخر كالأتي: (ف 1 ص 05، ف 2 ص 21، ف 3 ص 47، ف 4 ص 71، ف 5 ص 97، ف 6 ص 125، ف 7 ص 151، ف 8 ص 177، ف 9 ص 203، ف 10 ص 229، ف 11 ص 257.).

(التّفكك) رواية تُقرأ (تحت تأثير خميرة الكلمات المتحطِّمة المفسوخة المشطّبة المتفكِّكة المتميّعة بحيث تبقى معانيها غامضة) ص 56. (فتختلط الأمور - بصفة تناوبية - والأماكن والأزمنة والإيماءات والحركات والعمليات والعهود..) (التّفكك) ص 57.

في سردية (التّفكك) (المرآة تتقشر وتفقد قصديرها أما الأيام فيغطيها قلح التّاريخ المتعشب.) ص 58.

حال قارئ (التّفكك) كحال مَن (استدرك ودخل في وجومه العادي، متربعاً لا يتحرك وكأنه الوتد المغروس في الأرض الثابتة.) ص 58.

الفضاء السّردي في (التّفكك) هو (عبارة عن متاهات ضخمة مُكتظّة بالرُّموز والإشارات والعلامات والتّخمات والشّواخص بتعرجاتها ومنعرجاتها وطياتها وشريحاتها وكأنها تنفلت وتتراكض من خلال شبكة دقيقة تشكلها الخطوط المتقاطعة والكسور المتصلة والفلق المتتابعة والسِّهام المتبرجة والرُّسوم المتكسرة، وكُلها أخذت طريقها الخاصة وكأنها مستغنية عن الأخرى، مستقلة تمام الاستقلال، رغم وجودها داخل بوتقة عامة من الرُّموز، إلى أن ينتهي به الأمر أخيراً إلى وضع اسم لها): (التّفكك) ص 92.

في (التّفكك)، (يمكن البدء بالحكاية انطلاقاً من الوسط أو من النِّهاية، ثم الانتهاء منها انطلاقاً من أولها وهكذا كُلّ الطُّرُق تؤدي إلى عُمقِ الواقع والكتابة.) ص 109.

بين جملة البداية: (لم يكن ليحمل بطاقة تعريف ولا أي شيءٍ آخر يُعرِّف إلى هويته فكان يشعر بنوع من الخفة تصعد من جيوبه الخاوية متناسياً تلك الصُّورة الشّمسية التي كانت في جيبه. لا يحسب لها بالاً ولا حساباً وفجأةً..) ص 05، وجملة النِّهاية: (كان يقصر حديثه عن أصدقائه في الكفاح ورفقائه في الحزب وإخوانه في الثّورة ويبذل ما في استطاعته لإعطاء فكرة موضوعية عن التّاريخ وبلورتها..أما عن طفولته وعن حياته الخاصة فلم ينبس يوماً ببنت شفة، بل كان يكتب ويكتب.. وصريف القلم.) ص 279. يتمدد متن (التّفكك) في سرد لولبي دوراني للزمان والمكان والشخصيات.

* ملخص الرواية:

تدور أحداث الرِّواية حول شخصيتين مركزيتين هما (سالمة) من جهة و(الطّاهر الغمري) من جهة أخرى، (سالمة) فتاة في عمر الخامسة والعشرين تتذكر طفولتها وعلاقتها الحميمية مع أخيها الأكبر الذي خطفته المنية وترك في نفسها فراغاً رهيباً. ويحدث أن تدخل حياة (الطّاهر الغمري) كهل خاض العمل المسلح في الثّورة التّحريرية الجزائرية، ينتمي إلى الحزب الشّيوعي الجزائري، نشأ في بيئة ريفية، كان مُعلماً للقرآن ثم انخرط في جمعية العلماء المسلمين الجزائريين قبل أن يتركها وينخرط في الحزب الشّيوعي الجزائري. فَقَدَ أفراد عائلته في مجازر الثامن ماي 1945 التي ارتكبها الاحتلال الفرنسي في الجزائر. شارك في الثّورة التّحريرية رُفقة رفاقه الذين يشاركونه صورة فوتوغرافية هي كُلّ ما بقى له من الماضي الذي تقوقع فيه دون تطلع للمستقبل. مثل تقوقعه في بيته القصديري الذي ركنه في أعالي العاصمة اختباءً وهروباً من رفاق الحرب من الاتجاه الأخر الذين قَتَلوا رفاقه في تلك الصُّورة الواحد تلو الأخر ذبحاً وإعداماً ولم ينجو منهم إلاّ هو فاقداً لأي وثيقة تثبت هويته الشخصية. عاش على هامش المدينة مابين بيته القصديري وميناء المدينة وزيارات ضريح سيدي عبد الرّحمان الثّعالبي كل جُمُعة للتّزود بالشُّموع التي تُضيء ليلياته وروحه لكتابة تاريخ هذا الوطن خِلاف الشّكل الرّسمي الذي أخفى الكثير من الأخطاء والمذابح والانتقامات بين ثوار الأمس أثرياء اليوم. تدخل (سالمة) مع (الطّاهر الغمري) في جدل فلسفي تاريخي واعي حول ماهية التّاريخ، وماهية صناعته، وكتابته كتابةً صادقة دون تزييف للحقائق يُذهِبُ البريق، أو تكليف لما لا يُطيق فينكشف ويتصدّع الإناء وإن تعاقب الزّمن و(لا يستقيم الظِّلّ والعود أعوج).

وبالعودة إلى بدايات الرِّواية (التّفكك) نجدها تنفتح على شخص لا يحمل شيئاً في جيوبه الخاوية إلّا صورة شمسية شكلت الذّاكرة في هذه الرِّواية، فَتَذَكُر الحوادث الماضية كان باستنطاق هذه الصُّورة والوقوف على من هم مُصَوَرون فيها. (يحدق فيها برهة. أهو هو؟ أم لا. وهذا الذي بجانبه؟ وذاك الذي على يساره؟ فمن هما يا ترى؟ وأولئك من ورائه وكأن المُصَوِّر اِلتقطهم وقد أصابتهم نوبة من الضّحك لا يمكن كبتها فقطَّبُوا لها جَبَهَاتهم أمام الآلة فظهروا وكأنَّهُم مبهورون مشدوهون مذهولون ومعتوهون معاً وفي آنٍ واحد ثم يُعيدها بِسرعة إلى الجيب الأيسر من سترته الرّثّة فتُخلِّف في قلبه بصمة ذات الخطوط الملتوية ويشعر بخفة ووداعة لا مثيل لهما). (التّفكك) ص 6 ، ص 7. هذا الشّخص هو بطل الرِّواية (الطّاهر الغمري)، (وهو يجوب المدينة طولاً وعرضاً عاملاً على محو ماضيه خائفاً من حاضره، ضارباً مستقبله بتأشيرة اللامبالاة). ص 06. ويتجلى في التّداعي اعتزال (الطّاهر الغمري) العالم بما فيه ويقبع في بيته المنفرد المعزول والمشرف على المدينة وعلى الميناء، فكان القفز على الذِّكريات سبيله، قبل أن تدخل (سالمة) حياته فجأة وتحاول إخراجه من هذا العالم الدَّاخلي (ولا يعتم أن يرجع صاحبنا إلى بيته المنفرد المعزول والمشرف على المدينة وعلى الميناء وعلى السّيلان البشري المتدفق على قوافل السّيارات المنسابة على اختلاف أنواعها وطرازها..) ص 08. ومن ثم ينطلق (الطّاهر الغمري) كل مرة مسترسلاً من تلقاء نفسه في ماضيه الذي يريد إخفاءه عن الجميع وحتى على (سالمة) التي كثيراً ما كانت وراء استفزاز هذه الذِّكريات التي لا تتوقف. (أراد أيضاً ترك الذِّكريات المؤلمة جانباً ومذبحة ماي 1945 وبقر عائلته بكاملها بما فيها زوجته وابنتيه، فيتخلص أيضاً من شحابة الماضي ومن الهواجس الرّثّة والأحقاد البالية ومن غيرها من الأمور التي تعوّد على وتيرتها كالصُّورة التي أصبحت عبارة عن عقدة تربط أحشائه وتسيطر على تصوراته للتاريخ وعلى تصرفاته الفطرية أراد أن ينطلق نحو ميادين أفسح وأوسع وآفاق تنضج حياة وحيوية ومستقبلات مرصوصة بالغيب..) ص 243.

(أما سالمة فتشرف وهي في الخامسة والعشرين على تسيير المكتبة الوطنية وتدخن علبتين من السّجائر في اليوم وتُطالع العديد من الكتب والمجلات وتحمل في حقيبتها اليدوية صفيحة من أقراص منع الحمل وتعشق ثم تندم وتقطع العلاقة كلما شعرت بأن صاحبها بدأ يتعلق بها فتشمئز وتتركه لتوه من دون إنذار أو إرسال كلمة قصيرة لتبرير موقفها. ومنذ أن تعرفت على الطّاهر الغمري قطعت كل علاقاتها، وفقدت الصّديقات القليلات اللائي تعتز بهن، حُرّة طليقة، لا تعرف ماذا تفعل بحريتها، ترجع إلى البيت في ساعة متأخرة، لا تبالي بالصّعاليك الذين يجوبون الطُّرق..) ص 118. (سالمة تعيش بين مكتبتها في الخزانة العامة التي تشرف عليها بإحكام وضمير مهني نادر وبين دار الطّاهر الغمري القصديري ومنزل أبويها.) ص 168. (وتقضي أيامها بين العمل والعلاقتين اللتين كونتهما مع الطّاهر الغمري من جهة ومع أخيها لطيف من جهة أخرى تكتشفه وكأنه بعث عليه لتعويض تلك الرّزية التي لم يبرأ جرحها ولم تلتئم لحمتها وهي تعاني منها بصمود وسرية وكتمان منذ سنتها التّاسعة، أي منذ وفاة أخيها البكر..) ص 208.

وكان أن موت الأخ الأكبر لـ (سالمة) الذي كان يُحِبُّها ويحميها يجعلها تتذكر سن التّاسعة من عمرها إذ يوافق حدث وفاته فتسترسل في سرد الأحداث التي أحاطت بجنازته (لم أنس يوم الجنازة وإن كُنتُ لم أر شيئاً، مضغة من الانطباعات الموسيقية فقط، بين عويل وترتيل وجذام الباب الحديدي الذي لا ينقطع عن الصّرير على فردتيه وكأنه يئنُ تحت ضغط الألم، وتختلط الرّنات والتّرنيمات والموسيقى والصّدى في ذهني والمأتم مفتوح لِكُلِّ النّاس كباب الدّار، واخترق عتبته القضّ والقضيض ومن لا يُحِبُّهم أخي، لم أر أحداً أو حاجةً ولا يبقى من تلك الأيام سوى وتريات حزينة، وقد اُحتُجِزنا نحن الصِّغار في قعر البُستان. مهدي يتسلق شجرة التُّوت ويُحاول أن ينظر إلى داخل الدّار، لكنه لا يرى ما فيها.. تضحك سعيدة. تنظر إليّ لاستفزازي. تُريد أن أضحك معها ولكنها لا تُحرك ساكناً وأتجاهلها لا أعرف معنى الموت. ولكني أعلم أني فقدته نهائياً..) ص 41. وهكذا تسترسل في أحداث الجنازة وكيف عُزِلت في الحديقة مع سعيدة ومهدي إخوتها الصِّغار وقد أدركت يومها أنها فقدته دون عودة.

وبالعودة إلى جنازة أخيها في مكان أخر، نجدها (تترك المدرسة والجوائز والغوغاء والضجيج وتهرع إلى المنزل فتفتح على البق وتفرز الميت من الحي، وتبكي !.. وتتذكر يوم جنازة أخيها الأكبر.. فتعوي كالحيوان المجروح الباحث عن جيفة يستأصل منها استيهاماته.) ص 60.

أما بطل (التّفكك) (الطّاهر الغمري) فكان (يُدرِّس القُرآن ثم يُفلِّح الأرض البور، ثم ينخرط في جمعية العلماء، ثم يتركها ويدخل في الحزب، فيُرسله ليعمل بين الفلاحين الفقراء أمثاله ولبثِّ الدّعوة والقيام بالعمل السِّياسي.) ص 57. وتسأله (سالمة): (كيف لمدرس القرآن أن ينخرط في الحزب؟) ص 58. ويجيبها (الطّاهر الغمري): (أرفض أن أُتاجر بلغة القرآن.. يأتون بالدّجاج والسّمن والشّعير. قبلت في أول الأمر ثم شعرت بأعينهم تحن إلى عطياتهم. يموتون شرّاً ويُغدقون عليّ كُلّ ما لديهم. هذا هو الاستغلال بعينه! رفضتُ.. تركتُ القرية! انخرطت في جمعية العلماء والقرآن يسيل من مسام بشرتي مع العرق، تنضح الآيات من لحمي وأشكو من حالة الفلاحين الفقراء. يرفعون أيديهم سخطاً ثم الفاتحة.. وعسى أن.. أكره الاستغلال ولكن لا أفهم كيف يمكن التّخلص منه. قالوا. هذا كفر يا راجل.. تعقّل.. استغفر.. مسحتُ عن قلبي دموعي وبقيتُ حزيناً بينهم. الخطب والهتافات والتّراويح والتّسبيح وغلق.. لنبلاء القوم وبعض المشائخ ويبقى الشّعب أمام الباب يسترق السّمع للهاث.. وعويل الثيران يحرثونهن.. أركض.. أطوف البلاد.. أحوم في المدن.. أتعلم أسلوب الطّرق (الزّوافرية).. أُلقح بصمات إبهامي وأطبعها على رئتاي.. لا أنام. لا أجف. ألعن الشّيطان. لا أنام.) ص 65، ص 66. (وتعود سالمة إلى وشائجها: نابزني أبي بعد موت أخي: الطائشة!.. أستيقظ: أي حزب، يعني؟ لماذا لا يقول صراحةً؟ بقي يختفي وراء الأثير، وراء خيط الهاتف. ثم يقص الصِّلة..) ص 66. ثم وفي تداخل نصي، تنتقل سالمة للحديث عن علاقتها بأخيها الأكبر (كنتُ لا أفتح له الباب إلاّ بعد رناتٍ عديدة للجرس يلدغ بصداه جوَّ الدّار، ثم أختفي وراء الباب ويدق قلبي طبلاً وأنا كالنّجمة وراء الغيم داخل أزمنة التّفكير الخاسر، أخاف أن يُدخل ذراعه من خلال القضبان هو من خلف الباب وأنا من ورائه وبيننا سياج العشب والحديد المتقشِّر تحت وطأة الصّدأ والقلح.. ثم أفتح ويدخل، هزيع، برق، صقر. ينقضُ عليّ، يحملني على كتفيه. ثم كبرنا هو في شبابه، تاركاً من ورائه سنّ المراهقة، وأنا في بداية المراهقة تاركة أعوام الطُّفولة الصَّغيرة.) ص 66.

ثم تصف (سالمة) بدقة متناهية الغرفة القصديرية التي يعيش فيها (الطّاهر الغمري)، الغرفة التي استحوذت على النِّسبة الأغلب للنّص الرِّوائي، واستوعبت المجال المكاني في سردية (التّفكك)، (كانت نواة الغرفة القصديرية تحوي سريراً صغيراً، ومنضدة من الخشب القديم يُقضقض طوال الليل، وضع عليها كأس من الماء لا يجف أبداً، ووردة صفراء مزروعة زرعاً في حفرة صغيرة تتوسط المائدة المرقوشة ببق الأعوام وبموسٍ حافية نحتت جملة لا تخلو من الغرابة، لِيَضُمنِي ظِلَّهُمْ ! كما وضِعت عليها كراسات ومقلمة وعلبة من المعدن تحتوي على صمغ بين الوردي والصّدأ وكتب قديمة وصفراء، ثم موقد نسي حتى لونه يحمل غلاية مبعجة بأورام الأصفار والتِّرحال ومسخمة بطلاء بلاد السُّودان الأبدي، ثم لوحة قرآنية مزخرفة ومكتوبة {تبّت يدا أبي لهب..} عُلِّقتْ على أحد الجدران المشبوة بمسمار ناتئ وكأنه مصمم على الدّوام طيلة قرون عديدة، ثم أيقنة من الأواني الأشياء تزحف شتاتاً وسط الحجرة الصّغيرة حيث يبعثرها ويتركها بدون موضوعية، فتتشرب كُلّ يوم مزيداً من القلح والدّردى والسّحالة، تزحف كالبزاق تاركة ورائها آثاراً مشكوكاً فيها يُلطِّخها زنجار الأعوام المالحة وهي تُكركر من ورائها الثّواني شَذرة شَذرة، فتترك صاحب المكان يشتط في كتابته على أوراق المصائب والأزرار فلا ينبس بكلمة ولا ينبض بحركة، وباستثناء صريف القلم على الورق يجري حثيثاً فإنه يحوم على الحُجرة صمت رهيب صمت ما بعد التّاريخ.) ص 71. ثم نتابع بعض ما يشغل (الطّاهر الغمري) في غرفته تلك (يكتب الرّجُل ليلياته ويندم على استعمال الورق، ومن حين إلى آخر ينظر إلى اللّوحة المعلقة على الحائط المطلية بغضار الماضي، فتتصاعد إلى منخريه رائحة المستنقعات المُعشوشبة المحاطة بسياج من القصب، إذ يذكر أنه اعتاد وهو يُدرِّس القُرآن، الذّهاب مرة في الأسبوع إلى بُحيرة ملحية ليقص أحسن القصب ويبحث عن عشبة خاصة تُعطي للصّمغ كثافته ولزقته، ويكتب ويده كالكمّاشة العظيمة تضغط على قلم القصب ولا ينقطع عن الكتابة إلاّ لتنجيره بموسٍ صغيرة وكأنه بستاني يزبر الأشجار بجدّيةٍ وحماس ودِقّة وإتقان.. لا يُبالي ويزاول كتاباته، يُطوِّقُ إطار الكراس بخطه القرآني، يغترف التّاريخ اغترافاً يكتب حول المشاكل التي عاشها والمشاكل التي يعيشها، يمزج بين الأمس واليوم، في بعض الحالات، يعبر بلا جسرٍ نحو المستقبل..) ص 72. (يُكرِّس وقته في تدّبيج هذه اللّيلات مِن خلال جولاته عبر البِلاد نَاجَ نفسه بعد أن اغتيل الآخرون وتدّبيجها مِن خلال تجواله عبر المدينة والميناء المكتظّ بالسِّلع والبضائع والبقر المستورد.) ص 73. (ويحدث أن تدخل سالمة بيته القصديري ذات مساء وهو نائم بعد أن غيل صبرها ويأكلها حُبّ الإطلاع وقد جاهدت عبثاً في تملك على شعورها الذي كان يرميها رمياً نحو علبة القصدير الموضوعة هكذا على الرّبوة الخالية، لا حركة فيها ولا حسّ، فيستيقظ ويجدها جالسة وراء المنضدة على كرسيه الأعرج وكأنها لم تفارقه أبداً، يخالها إحدى ابنتيه حليمة أو جميلة (يامنة / ياسمينة) ثم يهرع نحو ثيابه يلبسها وهو يرتعد من فرط الخوف وتأثير المفاجأة. أما هي فتنظر إليه بكل براءة. وبعد أن ينتهي من ارتداء ملابسه، يقبع أمامها لا يدري ما يفعل ويشعر بأنه لا زال عاري العورة وهو حليق الجمجمة فيحاول تغطيتها بشاش قديم لم يعد يعتمر به منذ زمن طويل، منذ أن هرب وهم يترصدون أسماله كداء الحفر الذي ينقط معدته ببراغي الآلام والضغينة. لكنه لا يكره أحدا. يكتب إذن (يا لك من مدرس غريب؟ علّمت القرآن واستعملت الفلقة وضربت ضرباً مبرحاً على مثل دأب معلمي القرآن الآخرين.. ثم تترك الكُتّاب وتنخرط في جمعية العلماء!) ويكتب دون مسودة ودون أدنى تشطيب، وغمره وهو على هذه الحال نوع من الغبطة، حتى تدخل عليه سالمة وفي يدها دجاجة مربوءة شمطاء، تُطلق سراحها قبل أن تجلس على الكرسي الفريد وهو جالس على فراشه والمنضدة أمامه حيث الكُرّاس مفتوحٌ كقلبٍ مشرّح إلى شطرين والوردة مزروعة في سُرّتِها العادية لا تفتقر إلى الماء والكتب مبعثرة على السّرير وتحت المائدة. يُغلقُ كُرّاسه بسرعة، وتعربد الدّجاجة على السّاحة. لا يفهم وسالمة تضحك وتقول: (كُلّ الدّواجن حلال إلّا الخنزير!) ويبقى باهتاً خامداً ومبهوراً، وسالمة ترقبه في رجاء بريء وعفوي فتحسّ بشيء من الشّفقة عليه وهي تراه من وراء منضدته يمضغ أحلام التِّرحال والعبور والتّنقل يوم كان لا يعرف للاستقرار معنى وقد كان يذهب من مشتةٍ إلى مشتة ومن دوارٍ إلى دوار ومن قريةٍ إلى قرية، وعلايته على ظهره تتأرجح وقد ربطها بخيط اللامبالاة..) ص 73. ص 74. (وسالمة تضحك.. والدّجاجة تهدُّ الأرض وتمخرها جيئةً وذهاباً، طولاً وعرضاً، فتسود سريرة الطّاهر الغمري وهو يُعاني من صخب الدّجاجة ومن ضحك الفتاة معاً، لا يعرف كيف يفعل وماذا يفعل فيغلق دفتره، يتأبطه وينهض خارجاً نحو الباب بينما تبقى هي جالسة والدّجاجة من حولها مقرقأة النقنقة هي الأخرى. ينحدر نحو المدينة ونحو الميناء في وجه النّهار وكُرّاسه تحت إبطه كأنه سبيكة ذهبية لا سعر لها ولا معيار.. وفهم أن هروبه هذا كلما جاءت سالمة بشطحة جنونية، إنما يرمي إلى تحاشيها، وهو في الواقع يود لو يبقى قريباً من هذه البشرة الزّنبقية ومن هاتين العينين الخضراوين، ومن رنة صوتها قد غمرته بلة وبحة وعذوبة وموج وسمك ونرد وشبق قد خلى جسمه منذ زمن طويل، رغم عشيات يوم الجمعة التي قضاها في زاوية سيدي عبد الرّحمان حيث تَعَوَدَ الذّهاب لشمِّ رائحة الأُنوثة وسرقة الشّمع الذي لا يصلح لأي شيء إلى أن يذوب من فرط الحرارة في الصّيف، على الضّريح، وعلى الضّريح تتراكم القرابين والشُّموع والنُّقود والأقمشة والزّرابي، لا يعرف ما هو مصيرها ولمن تُعطى.) ص 74. (يريد الرُّجوع إلى البيت، يخاف قوقآت الدّجاجة ويخاف من العطر المنبثق من بشرتها. هي سالمة. بنيتي! لا يمكن.. يسمعها ترد عليه: عم الطّاهر. لكنه يحلم. (أضرب خمسة!) لم يعد له مكانٌ يستقر فيه ولا مأوى يركن إليه ما عدا الزّريبة التي بناها للبقر..) ص 75. يصف الطّاهر الغمري جمال وتمرد سالمة (إنها جميلة. بل أكثر، إنها آية في الجمال. بشرتها زنبقية وعيناها خضراوان ورائحتها عنبرية ولكن فضيلتها الأساسية كامنة في قوة طاقاتها المتمردية. تعمل في الخزانة الوطنية. تعيش بين الكتب.. تهزأ بي لكنها تُحِبُّني.. (عم الطّاهر) تقولها وفي صوتها نبرة استهزاء..) ص77. يُحاور نفسه وكراسه تحت إبطه. (مدرس قرآن بسيط. بطاقة هويتي عبارة عن صورة. فقط. أحملها كدرعٍ يصونني أو حرزٍ يقيني من شرِّ النّاس ومن السّاسة.) ص 78. وتستطرد سالمة (أخاف الانفجار وهو آتٍ عما قريب. عيل صبري. أنا أُحِبُّه وهو لا يُحِبُّني. إنه يشتم رائحة الأنوثة وكفى.لا يحمد الله فهو مُلحد. لا يُثرثر في هذا الموضوع. كيف أنتَ مُلحد؟ لقد علّمتَ القُرآن. وبعد؟ يغضب عليّ يثور. يهيج.. ويقول كفى بنيتي..) ص 79. (انخرط الطّاهر الغمري في جمعية العلماء سنة 1945 ولم يبق فيها إلّا مدة عامين. ثُم انسحب ولم يعد يطيق سماع قهقهة المشايخ عندما يقول أن الفلاحين الفقراء يفتقرون إلى الأرض الخصبة. تعبت أيديهم وتعبت شفرة المحراث البالي بين أذرعهم. أخذ الشّك يدب في جفنيه وهو يسعل ويسعل. اتقِ الله يا رجُل! ارتبك، خشخش ويسعل مرةً أخرى. لم يقُل الفحشاء ولم يدمن على أي مكروه، بل هو يُرتل القُرآن ويؤذن بباب المسجد. لا منارة له ولا صومعة ولا مضخمات الصّوت، كبلال. بين الرّبِّ وبين السّماء. يرفض كُلّ وساطة. وتفاقم سُلّه وعسف الاستعمار. واحتشد الفلاحون فنظّمهم هو وابتعد عن المدن. قفل راجعاً يبثُّ الدّعوة فيهم. أتاه الحزب. قال أُصلي. قالوا ولو لا؟. انخرط في الحزب سنة 1947.. هذا ليس ديانة، إنما حزب.. دخل المعمعة بسلاح آخر ولم يقهقه أحد يوم راح يُطالب بأرضٍ خصبة لِكُلِّ فلاح. استقر في القرية هناك على رأس الجبل. وأصبح الجبل عرينه ومأواه وملجأه ومكان عمله.. وهو في تجوال مستمر لا انقطاع له. تعرف عليه الفلاحون وأخذوا يسترقون السّمع إلى سُعاله. يعرفون من بعيد أنه آتٍ وسُعاله يموج الأثير فيقولون: سي الطّاهر جاء يزورنا اليوم.. فيحضر عند دشرة وكأنه شيخ تفسخ جلده وأخاديد الجوع رسمت بصماتها على وجهه. ترك الكُتّاب وجمعية العلماء وجاء إلى الحزب.. يشرح ولا يترك الضّباب يتراكم في جماجمهم رغم السُّلّ الذي يسمه بميسمه ويُثقل عليه وزره وقد تقرمط وتزنج وراح يقرأ كتب التّاريخ وكتب النّظريات الفلسفية فلا يسفسف عليه أحد.. وأخذ يلتهم الكُتُب ليعرف ما حدث في العهود البعيدة أيضاً ما في وراء الجُدران من أسرار تتعاقب داخل عقلية الفلاحين الذين يموتون فاقةً ووباءً وتعذيباً وكدّاً.) ص 80. ص 81.

سالمة (تتذكر الصُّورة والرّجُل الذي يتوسطها. تقول: المسكين، لم يبق إلاّ هو. ماتوا كُلّهم وكُلّ واحد على طريقته الخاصة، إلاّ هو نجا من الموت أو أفلت منهم وهو على شعر شفرة منها، يهرب ويأخذ في عبور البلاد واكتساحها شرقاً وغرباً بحراً وصحراء، يختفي عند الفلاحين الفقراء أمثاله وينظم العمليات معهم وينصب الكمائن ويعود مكراراً، من عرينٍ إلى عرين ومن رأس جبل إلى رأس جبل... وقد تعلم كُلّ المنعطفات وكُلّ المنعرجات وسلك كُلّ الطُّرُق المختصرة والدروس الوعرة، ماحياً كُلّ سفسة، ضارباً سهمه في صميم الموضوع فيقاوم ويقاتل ريثما.) ص 83. (بعدما اعتصم في الجبل بسلاحه رفقة سيدي أحمد وأبو علي والألماني والحكيم والآخرين. المقهقهين على الصُّورة الذين يفتعلون الضّحك أمام عدسة المُصوِّر.) ص 90.

(لم يكن يحمل معه بطاقة تعريف ولا شيئاً آخر فيشعر بنوعٍ من الخِفة تصعد من جيوبه الخاوية وهو يتناسى تلك الصُّورة الشّمسية ولا يحسب لها حساباً وفجأةً تسقط أمامه حمامة سمينة تسترق حركة بطيئة فينسى الصُّورة التي لا يحمل سواها ويتساءل عن الصُّورة؟ ماتوا كُلّهم حتى آخرهم، مَن قال أن الألماني مات في فراشه؟ إنها أسطورة! لقد مات مذبوحاً! مات ويا لها من ميتة! والآن وقد أخذت تشك في أقواله ومزاعمه، آثر الصّمت! ويتركها تتلو الأحداث السِّياسية كأنما الأمر يتعلق بقراءة أدبيات حزبية أو روايات تاريخية شُوِّهَتْ كُلّ أحداثها عن قصد.. ) ص 97. (وكلما ازدادت سالمة تمسكاً بتلك الفترة التي عاشها هو وصوَّرها بشخوص لا يفتأ يتحدث عنها: 1945، 1954، 1962، 1965، 1978، كلما انزلقت من عصر إلى آخر وحاولت تحديد وجهة الزمن والفضاء،.. فتضيع وتتيه وتدوخ وتشحذ نفسها في آنٍ واحد، لكنه سرعان ما يعود فيتحدث عن الصُّورة بعد أن رفض حتى ذكرها مدة طويلة من الزّمن، ويتحدث عن الأشخاص الماثلين فيها،.. وهو عاجزٌ كُلّ العجز عن التّخلص من ذكرياته،.. وقد قُدر له أن ينجو من الموت هو لوحده، فيتوغل في عزلةٍ مقيتة تزيدها سالمة حدةً ومرارة، فتأتي عليه وتقتحم أيامه تلك التي كان نظمها تنظيماً وسطرها تسطيراً،.. يتقوقع ويضم الصُّورة بين ذراعيه ويبقى على هذه الحالة أياماً كاملة شاخصاً بعينيه إلى سقف الكوخ..) ص 98. (وهو تحت الكابوس مثلوماً للتاريخ أو اقتصاراً عليه وعلى ما فيه من مجازر وحروب وإبادات على أنواعها، فيتذكر السّنة الملعونة، 1945، يوم دخل الجنود إلى كوخه في غيابه وقتلوا كُلّ أفراد عائلته بما فيهم زوجته وابنتيه الصّغيرتين..) ص 99.

تجادله سالمة وتفكك هويته التي لم يبق منها إلاّ تلك الصُّورة التي يحملها معه ولا يكاد يتخلى عنها فهي شخصيته وذاكرته: (أراك تتجول في الطُّرُقات لا تحمل بطاقة هوية ولا أية ورقة مطبوعة بخاتم الحاكم ولا تحمل إلاّ صورة رثّة قرضها العثّ ولا تحمل إلاّ خفقان قلبك.. لماذا تحملهم هؤلاء في الصُّورة وقد ماتوا كُلّهم، فكأنك بحملك إياهم تقتلهم ثانية وثالثة، فسيد أحمد أُحرِق حيّاً بدون أن ينبس بحرفٍ واحد يفرج به كربه، لقد مقتهم واحتقرهم.. لقد مات اللّحام أيضاً، بوعلي بوطالب مات باهتاً والضوء الأزرق يتلوع في صنع قنبلة زمنية في ورشته ولكن وجوده على الصُّورة فما معناه؟ كان يأتي إلى الجبل من حينٍ لآخر لتصليح آلات الإرسال والاستقبال، أما الحكيم فقد مات، هو أيضاً، مات مذبوحاً بسكينٍ حافية، والألماني؟ ماذا عنه؟ ما هي قصته؟ هل مات في فراشه أم مات مقاتلاً وماذا عن وجوده في الصُّورة؟ لم يكن ألمانياً بل لقب هكذا لكونه أشقر الشَّعر، أبيض البشرة، أزرق العينين، طويل القامة وقد أُسِر في ألمانيا أثناء الحرب لعالمية الثانية وقد كان يُحارب في صفوف الجيش الفرنسي، أرغموه على التّجنيد في الجيش الفرنسي فتعلم الألمانية وقرأ كُتُباً كثيرة. لا لم يمت في فراشه! لقد مات مذبوحاً بموسٍ حادة قاطعة.) ص 108، ص 109.

تأخذ الصُّورة، صورة المقاتلين الخمسة حيّزاً زمانياً ومكانياً من (التّفكك)، تسرد سالمة: (فهمت كُلّ شيء عن الأشخاص الموجودين على الصُّورة وعرفت عنهم الكثير. كان عملي يُساعدني على جمع الوثائق والبيانات والبراهين والمعلومات. دونت حياة كُلّ واحد منهم، فتحت ملفات أربعة وملأتها بالأوراق والملاحظات والوثائق: أولاً: بوعلي طالب. ثانياً: أحمد اينال الملقب بسيد أحمد. ثالثاً: الدكتور كنيون الملقب بالحكيم. رابعاً: محمد بودربالة الملقب بالألماني. يبقى ملفه هو فارغاً. ملف الخامس: الطّاهر الغمري. كانوا كُلهم أعضاء اللجنة المركزية. كانت اهتماماتي تدور حول الثُّلاثي المتكون من بوعلي بوطالب (عامل) وأحمد اينال (مثقف) والطّاهر الغمري (فلاح فقير). مثل رائع لتحالف الطبقات التي فهمت أن الثّورة شيء حتمي وطبيعي لا يكون إلاّ لصالحها.) ص 172.

يسكت ثم يسكت الطّاهر الغمري، ثم يأخذ في الحديث ثانيةً ويستطرق: (يبقى أننا كافحنا وتمردنا وأخذنا السِّلاح، قاتلنا، صنعنا القنابل، نظمنا شبكات المقاومة المسلحة في المدن، كان من بيننا المسلمون المسيحيون اليهود الملحدون.. لنا أبطال أُعدم البعض منهم رمياً بالرصاص وأنزلوا المقصلة على رؤوس البعض.. أتينا بكميات هائلة من السِّلاح.. نصبنا الكمائن.. دفعنا ضريبية الدّم.. صحيح ترك البعض صفوفنا، خانوا والخونة في كُلِّ مكان وفي كُلِّ الثّورات.. في الأول كنا نخاف وشاية الفلاحين الفقراء أكثر من قوة الجيش الفرنسي وبطشه..ذبحنا الكلاب وبعض الأئمة.. أعدمنا بعض الفلاحين الفقراء هذه هي الثّورة.. يُزنى فيها.. يُخان فيها، يُذبح فيها..كان لنا نقائص.. لا أنكر هذا.. لكن المُهم: دفعنا جزية الدّم وضريبة الالتزام. لا يمكن تجاهل الظُّروف التّاريخية..) ص 148. ثم يُضيف: (ننطلق فجأةً نلهث في ظِلِّ المقابر حيث ندفن من سقط منا وبين أيدينا ونُطلق الرّصاص ونرش العدو رشاً ونترك جروحنا الحيّة المتفتحة تُغطيها النّدبات العميقة ولا يبقى لنا إلاّ شق ضيق نملأه احتضارا ونحشوه نزعاً ونعمره كرباً وكرزاً، فتتحول آنذاك كل الثّلمات الدّقيقة إلى هاويات لا قعر لها جنونية المنطلق والمنطق تبرق داخل أذهاننا بوميض مستميت، لا هدنة فيه ولا هوادة.) ص 154. (مات العديد من المقاتلين ليس برصاص العدو، بل بسكاكين الثُّوار أنفسهم، هم أنفسهم وحتى في بعض الأحيان بأيديهم.. منهم من مات مذبوحاً ومنهم من مات مخنوقاً ومنهم من مات رمياً بالرّصاص وكلها تصفيات حسابات.) ص 160. وكان قد (فقد كُلّ الأوراق الرّسمية ولم يحتفظ إلاّ بتلك الصُّورة التي لا تفارقه منذ أن هرب وهو مسجل في قائمة الاغتيالات السّوداء.) ص 193.

ويُجادلها محاولاً إقناعها (أين أنتِ والتّاريخ وما ذُقنا من عذابات التّعاسة والتّشريد والمشي على الأقدام أشهراً وأعواماً! قلتُ لكِ التّاريخ لا يصنعه أحد كالعشب ينبت ولا تراه ينبت ولا كيف ينمو.. قالوا لا بطل غير الشّعب.. كُلّ ذلك استفزاز! دعاية! تصفية حسابات وخوف من الموتى.. الشّعب بلا طليعة لا شيء هذه هي الحقيقة..) ص 178. (في أماكن أخرى كان التّاريخ يفتقد إلى الوضوح وازدهرت المدن السُّفلى وتكاثرت، متجاهلة الدّم وموقع المسالخ. كذلك الأمر في هذا الوطن وفي هذه المدينة بالذّات حيث رمم الطّاهر الغمري عرينه على ربوة تشرف على الميناء وأخذ يكتب التّاريخ بكُلِّ نزاهةٍ وشجاعة، يُعطي للذّاتية قيمتها وللموضوعية نصيبها وينتهي به الأمر إلى التّفجر وهو يُعاني من سلِّ الرئتين واختفاء االرِّفاق وقلّة المصادر وتحذر الشُّهود، فيكفر ويجلجل ويقول أن التّاريخ لا يصنعه أحد لأننا لا نراه ينسج خيوطه إنه كالشّرنق يتكوم تدريجياً وهو كالعشب لا نراه ينبت. لكن الرّجُل مُصر على كتابة التّاريخ، يريد أن يترك شهادة عن موقف فئة من الشّعب وعن أعمال رِفاقه الذين ماتوا وطُوِّقُوا بكتانِ النّسيان. في كُلِّ مكانٍ يفتقر التّاريخ إلى الوضوح والظِّلُّ لا يكفي ليحفظ الأحياء من تُجار الموت وطحلب العتمة والظُّلمات.) ص 182. وأما سالمة (هي الأخرى لقد فكرت أكثر من مرة في معنى التّاريخ واتفقت أكثر من مرة على أنه مصيدة ومصفاة وأنه قرح لا يكف أبداً عن التّعفن.) ص 185.

جدلية التّاريخ تؤسس علاقة الشخصيتين المحوريتين في سردية (التّفكك) سالمة والطّاهر الغمري إذ (كانت العلاقة تتمتن بينهما حتى ذلك العهد الذي جاء فيه يفاجئها أن التّاريخ لا يصنعه أحد وكالعشب لا يزرعه أحد. فتدهش في أول الأمر وتظن أنه يمزح، لكن الرّجُل يُصرُّ ويعيد الكرّة ويغضب، فتقاطعه وهي على يقين من أن التّاريخ تصنعه البشرية من شعوب وأُمم وأفراد وهو كذلك عبارة عن تطاحن مستميت بين المغلوب والغالب وبين المقهور والقاهر وبين المُستَغَل والمُستَغِل..) ص 185. (وهكذا وصل إلى هذه النتيجة أن التّاريخ لا يصنعه الرِّجال كما قيل له وكما قرأه في الكتب، وإنما هو أيضاً نتيجة ردود الأفعال والإستثارات.) ص 193.

وفي صورة أخرى ينتقد الرَّاوي على لسان الطّاهر الغمري الثُّوار الانتهازيين بعد الاستقلال الذين نسوا وتناسوا المبادئ الثّورية التي قامت عليها الثّورة التّحريرية وانغمسوا في وحل الماديات الباذخة على حساب الشّعب البائس (لقد راح أثرياء الثّورة يُخزنون ثرواتهم داخل صوف المطارح التي ينامون عليها ويحتالون ويتضخمون. جُعنا طويلاً والآن قتلتنا التُّخمة والسُّكر والمذلّة وأصبح أبو نواس مجرد علامة بيرة رديئة.) ص 190.

(أصبح الطّاهر الغمري يُعاني من عواقب معركة مميتة تدور رحاها بين طيات جسمه الهزيل وتتلخص في تواجد نزعتين متناقضتين: الأولى تحمل حُبّاً لا حدود له والثّانية جُبناً لا يستطيع التّفوق عليه وهو الذي اشتهر سابقاً بشجاعته وبطشه وانتهى به الأمر إلى أن انتصر على خوفٍ غير معقول، كان مصدره سالمة ثُمّ سالمة. فكانت الزّوبعة التي أنهكت قواه وتركته على شاطئ الأوراق البيضاء، محكوماً عليه بأن يملأها قبل أن يملأ القيح رئتيه، فيموت من غير أن يفهم مسيرته الشّخصية، وبداخله الشّك فيدمدم ويبصق ويصفر كالأفعى ويهيج ويغضب ويكتب، يكتب، لا يأكل ولا يشرب ولا يغتسل ولا يُغير ثوبه.. وهو أن لحيته طالت إلى حد غير معقول ورائحته أصبحت كريهة لا تُطاق وعيناه ضعفت قوتهما فيشعر أنه يتدلج في الظُّلمات حتى أنه أصبح لا يلم إلماماً كاملاً باختراعه الجديد حول التّاريخ..) ص 193.

(وأخيراً تأتي سالمة. تُزيح الغُبار وبيوت العنكبوت وتوبخه وتأمره بالذّهاب إلى الحَمَّام وإلى الحلاق وتُعِيره مالاً لشراء ثيابٍ جديدة من السُّوق السوداء.. بينما هو منصرف إلى المدينة تَفتح الباب على مصراعيه وتُخرِج كُلّ الأثاث وتُنظف أرضية الحجرة.. ثُم تُرتب البيت من جديد.. وما أسرع ما شعرت بالنّدم يغمرها تجاه الرّجُل المسكين الذي تركته لحاله وهذيانه وعماه لمجرد جملة قالها حول التّاريخ ما كانت لتقتنع وتتناقض ربما وما تعلمته في المدرسة السِّياسية اليومية ومِن خلال الكُتُب..) ص 195. (يرجع عم الطّاهر بعد ساعات. فيلمع وجهه الأملس مِن فرط الحكِّ والدّلك، استبدل ثيابه القذرة بأخرى تكاد تكون أنيقة، سرح شعره بطريقة جديدة. لقد تغير تماماً. لقد صغر وشبّ وربح هكذا عشر سنوات. يترك ابتسامة خجولة تموت على فمه.) ص 199. ص 200. وتقترح عليه سالمة برغبة (أنتزوج عم الطّاهر؟ يلتفت نحوي.. يضحك.. يُقهقه.. بنيتي.. لا تمزحي.. وأنا متزوج.. أعني.. أرمل. يضحك وتمر عليه سحابة الحزن والكآبة وكأنه تركها في الحمّام مع الأوساخ والقذارة تتزحلق نحو البالوعات تحملها ‘إلى البحر ومِن هناك إلى السّماء مِن حيثُ تُمطر مطراً فاتراً.. عينا الكآبة مِن جديد.) ص 200.

(تغير الطّاهر الغمري. لم يعد نفس الرّجُل. أصبح منزله نظيفاً وقد ألصق الصُّورة التي ما كانت لِتُفارق جيب سترته الأيسر ولا يحمل سواها، على الجِدار المقابل، بعد أن طلى الحُجرة بالجير الأبيض وغير موضع الأثاث والأشياء، بين عشية وضحاها.. حتّى إذا ما عادت قطنته على هواها. وأخذ، وكأنه ألمّتْ به حُمّى سالمة المُعدية وحركتها العصبية وضوضاؤها المعتادة أخذ يرصف الكُتُب ويُصفصف الأواني ويحك الغلاية المبعجة ويُزيل عنها سناج الأعوام السّوداء وسخام البلبلة الذّهنية.. ويُنظم الفضاء الشّحيح بكُلِّ مهارة ودقة ويوزع المكان بلا حرج ولا مبالاة غير مبالٍ بحدود المساحة، ويفتح نافذة في الحائط حيث كان الرّسم الوهمي الذي سقطتْ في شبوهته سالمة لأول وهلة، فاتسعت الحجرة وتبلور جوها وتشفف مناخها وكأن جدرانها قد أُزيحت مِن مكانها العادي وَوُضِعتْ بِضعة أمتار أبعد مما كانت عليه، لتوسيعها وتجميلها وتفخيمها. وكأن الطّاهر الغمري قام بهذه التّغيرات الجذرية وأشرف عليها رغبة منه في أن يكون له مكان مناسب لاستقلال سالمة وقد أفزعه غيابها، فقرر أن يُرتب البيت بطريقة محكمة فَيُبَوِّب ذِهنه بكيفية دقيقة ويتجنب إذاك بينه وبينها كُلّ الحزازات وسوء التّفاهم، تأهباً منه للتّراجع تدريجياً وبِكُلِّ أناة في ما صدمها به في تحديد التّاريخ.. وعاد إلى كتاباته بعد أن فرغ مِن قلب الأوضاع وتغيير المجاري العادية للأمور.. وهو ينظر مِن حين إلى آخر إلى الصُّورة المُعلقة على الحائط نظرة تعبِّر عن عرفان بالجميل نهائي وغير مشروط وأبدي وكأنه يُطالب رفاقه الذين ماتوا كُلّهُم أن يغفروا له زلّته وهو يعترف الآن وقد عاد إلى حاله الطبيعي وبدأ يمحو الذِّكريات المحمومة، أن الكلام تجاوز مفهومه للتّاريخ (التّاريخ لا يصنعه أحد، إنه كالعُشُب لا نراه ينبت ساعة ينبت..) بل وإعادة النّظر أيضاً في أجزاء حياته وتفاصيل معاشه وكيفية عزلته. وهو يعلم أن عليه الآن ترميم الأحداث مِن جديد وأن يُشكلها بطريقة أخرى وأن يتصورها ببرودة دمّ وأن ينفض عنه غبار الموت والانتحار والزّولان والخوف وأن يستخلص مِن كوابيس الدّم والأمعاء والمجاري المسدودة بروث التّاريخ وأزبال البشرية وجنون الإنسانية. فهم حتمية مراجعة كُلّ النّتائج التي توصل إليها واستعمال تلك القُدرة الخارقة التي يمتلكها الإنسان على النّسيان وقد تعنّت منذ هروبه عبر الجبال والأودية والفيافي والقُرى وحتّى المُدن وقد علم أنه حُكِم عليه بالموتِ ذبحاً لأنه يعتزّ بعقيدته فالّتزم النّزاهة مع نفسه، فاعتزم على الرّفض والحقد والتّمرد ليس فقط على مَن خانوا ثقته والعشرة والمصير المشترك بل وعلى شقاء الإنسان عامة وعلى تلك الحتمية الكريهة التي تَفرِض عليه أن يُمارس الشّرّ فينتقم ويحقد.) ص 216. ص 217. ص 218. (قرر أن يترك على الهامش مشكل تحديد التّاريخ، حتى يُناقشها في الأمر بتعقلٍ وسكينة، ثُم يتخذ قراراً نهائياً بالنِّسبة لهذه المسألة التي أصبحت رُمانة الشِّقاق بينه وبينها ويحدث أن كُلّ ما في الأمر أنه مجرد سوء تفاهم وكيفية طرح المشاكل وإشكال لِساني لا أكثر ولا أقل.. ويتساءل وهو يكتب عن الأسباب التي تضغط على المرء فتجبره على الكتابة وعلى سرد الأحداث وعلى التّكلم لنفسه وللنّاس عن مسائل تكاد تكون تافهة خاصة وأنها لا تهم في الحقيقة أحداً، ولكنها ضرورية يفتقر إليها كُلّ مجتمع بحيث أنه ما لم تتوفر له فَقَدَ شخصيته وجذوره معها.. يتساءل ويُحاول تركيب الأحداث مِن جديد (كُلّ الأحداث التي عاشها منذ شهر ماي 1945) ويحاول العثور على معادلات لفظية تواكبها وتعبِّر عنها بوضوح ورزانة وأوزار، وهو لا يرضى أن يترك ما فعله مدة خمسة وثلاثين عاماً ولو أثراً بسيطاً ويموت هكذا كما ينفذ الحلم في النّوم ويهترئ في اليقظة، ينساه المرء ولا يتذكر منه متى يذكر إلاّ القليل القليل..) ص 219. (لكنه.. لم يتراجع بِصفة نهائية عن فكرته حول التّاريخ، إنما يترك الباب مفتوحاً للنِّقاش والإمكانيات حُبلى بالافتراضات والمفاهيم محشوة بالتّفاصيل. ) ص 220. (هل يستقيم العود والظِّلُّ أعوج؟ لا. طبعاً لا.. لكن التّاريخ يصنعه الرِّجال بعملهم وكدِّهم ونضالهم ودمائهم وأعمالهم وأيديهم.. وإلاّ فاستقامة الظِّلِّ تُصبح قهرية وحتمية ويستقيم العود إذاك ويُصبح الخطُّ باستقامته واضحاً. فأين الوضوح ونحن نرى الشُّعوب المقهورة تمشي وتتحسس طريقها بعصيها البيضاء، على غير هُدى، فلا تعرف أين الخطّ الواصل وأين وضوحه؟) ص 229.

وها هي سالمة (تعود في يومٍ مِن الأيام إلى الطّاهر الغمري فتجدهُ ميتاً ومضرجاً بدمه الذي تقيأه مِن فمه وقد تهرأت رئتاه نهائياً. لقد كان يعلم هو بذلك وأبى أن يُعالجه أحد بعد أن عالجه الحكيم فلا يريد طبيباً غيره يُعالجه.. ولكن ما الحيلة وقد مات الحكيم منذ زمنٍ طويل كما مات بوعلي طالب وسيد أحمد ومليون شخص آخر..) ص 265. (تأتي – سالمة - فتجده سابحاً في دمه.. ((مات عم الطّاهر)).. مات وترك لها يومياته وليلياته.. وها هي الآن مكبة عليها تقرأها وتعيد قرأتها. وترك لها.. وترك لها.. وترك لها ذكرياته التي تَمُت كُلّها إلى الصِّراع القائم بين الفقراء والأغنياء، بين المُستَغِلين والمُستَغَلين..) ص 267. (وقَبِلَ بالتوصل معها إلى حلٍّ وسط حول تحديد التّاريخ وكثيراً ما كان قد صدمها بتصريحاته الاستفزازية يوم كان يذهب إلى أن التّاريخ لا يُصنع بل أنه كالطُّحلب لا ينبته أحد.. وقد كان يغضب مِن رفضها ومِن عدم موافقتها أقواله فكان يعتمد المُغالاة في الرّأي فيذهب إلى أن التّاريخ مخرأة..) ص 268. (ويموت عم الطّاهر ويترك لها يومياته ولا يوصيها بشيء ولا يترك لها أية وصية..) ص 268. (لقد عاش وكأن حياته كُلّها ما كانت سوى هذه الأوراق المتراكمة التي قضى في كتابتها الليالي تلو الأخرى، محاولاً حشو فجوة التّاريخ الهائلة وذلك ليس بقطن الصّمت وسبيخ النّسيان وصوف الخفية وكتان الكذب والتّزوير، بل بفيض من الجرأة ومن تفاصيل الأمواج المتعاقبة فتكون أنهاراً وبحاراً وطوفاناً ويتّضح هكذا التّاريخ على ما فيه مِن شحنة الرُّموز والألغاز المتراكمة بين طياتها، وتبقى الأسئلة مطروحة ونقاط الاستفهام قائمة تجرح الورق وتحرقه.) ص 269. (ألم يلعب هذا الرّجُل في حياتها دور الأب والعشيق والرّائد والثّوري ذاك الذي أبى أن يخون قضية وأن يجحد بصديق، فترك نفسه يتآكله سرطان السُّلّ وفاءً منه للحكيم الذي عالجه في أيامه وينال منه الموت وقد كان وفياً للأفكار التي كان يحملها في صدره فلم يرض التّراجع عنها.) ص 273. تلك كانت النِّهاية وهكذا كان الأمر.

* نقاط على هامش قراءة رواية (التّفكك) لرشيد بوجدرة:

- تشير الرِّواية إلى صراع الأجيال، يتجسد ذلك في الاختلاف الجذري في مفهوم التّاريخ بين سالمة التي تمثل جيل الاستقلال والطّاهر الغمري الذي يمثل جيل الثّورة وما قبل الثّورة في الجزائر. الطّاهر الغمري الذي يؤمن بنظرية الصُّدفة في التّاريخ، وبأن التّاريخ يصنع نفسه بنفسه دون تدخل يد الإنسان فيه. بينما سالمة تؤمن بأن الإنسان هو الذي يصنع تاريخه.

- تمتاز رواية (التّفكك) بأنّها رواية إيديولوجية بامتياز، إذ تظهر فيها إيديولوجية الكاتب رشيد بوجدرة التي تتجذر في جسد النّص تطغى على المتن. فالفكر الأيديولوجي للكاتب يتضح عبر (التّفكك) كصراع واضح بين الرّأسمالية والبرجوازية من جهة والشُّيوعية من جهة أخرى فالطّاهر الغمري يحتاط من سالمة ويظن (أنها من البرجوازية الصّغيرة، الصّغيرة، الصّغيرة، لكن أعلم أنها قصرية الرّأسمالية.) ص 116. بل وتتعمق هذه النّظرة الإيديولوجية بشكل لافت تجاه الدِّين من خلال صورة الطّاهر الغمري حين كان معلماً للقرآن. فكثيراً ما ترددت الآيات القرآنية بشكل أو بآخر لكن بما يوحي بالاستهزاء وخاصة سورة المسد. فالرِّواية تكشف عن نظرة غير موضوعية للدِّين، فتكتفي بطرح الشّخصية الدِّينية كنموذج متواطئ، ولا تقدم صورة مقابلة تطرح بديلاً إيجابياً يمكن تقبله أو الرِّضى عنه. والواضح كذلك أن الكاتب له موقف سلبي تجاه الأصولية (الشّعب بلا طليعة لا شيء والطّليعة بلا شعب صفر مثقوب.) ص 189. (هل هذا رمز الأصولية؟ الشّعب بلا طليعة.. الأصولية ضربت أطنابها وتوغلت فينا وحتى الفقراء يظنُّون أن لهم قسمة ونصيباً فيها.) ص 190.

إن الوظيفة الإيديولوجية هي السِّمة التي تطغى على عمل الرَّاوي في (التّفكك) خاصة فيما له علاقة بالمعتقد من خلال توظيف بعض الرُّموز الدِّينية بشكل يقترب من التّهكم (أين الطّليعة وأين الشّعب؟ لا جسر بينهما بل هناك هاوية. الإقطاع العربي الإسلامي كان خلاقاً مبدعاً، مغامراً، متاجراً، أما الآن فأصبح حذراً، لا يوظف أمواله إلاّ فيما لا يُغني، ويترك للدولة الأوزار الأخرى. قتلتنا المقاولة والمقاولون والدّجالة والدّجالون.. أين الشّعب وأين الطّليعة؟ الحزب ليس في المستوى والمرحلة دقيقة. هرع النّاس إلى المساجد وسئموا الوقوف أمام دكاكين التّهريب وحوانيت السّلب وأروقة الزُّور والغِشّ. الطّليعة ليست في المستوى.) ص 191. وفي مقطع واضح يحمل دلالة إيديولوجية تجاه الدِّين بتهكم: (غصّت المساجد بالتّائهين في القرن العشرين. وأُمورنا تُدبر بعيداً عنا ونحن هزلى وصدورنا ضيّقة ومسلولة. أصواتنا بحة رهيفة لا يسمعها أحد ولم تفلح إلاّ في تشييد المآذن على شكل صواريخ تفتقر للطّاقة النّووية لتقلع نحو القمر والنّجوم والكواكب.) ص 191.

- رواية (التّفكك) تقوم على وجود شخصيتين بطلتين هما الطّاهر الغمري وسالمة، فكلاهما كشف عن حقيقته، وكلاهما جرى الكلام عنه ورويت قصته. لقد كانت شخصية الطّاهر الغمري وسالمة الصّوتان المسموعان في رواية (التّفكك) وتكشفت لنا تدريجياً بمرور الحوادث والأحداث أما باقي الشّخصيات المذكورة في الرِّواية فكانت ثابتة لم تقدم الكثير للرواية. لقد استخدم رشيد بوجدرة الأسلوب الحُرّ المباشر في روايته التّفكك ليمنح شخصياته حرّية التّعبير والإفصاح عما في داخلها.

- جاء إختيار رشيد بوجدرة لأسماء بطلي روايته (التّفكك) (الطّاهر الغمري وسالمة) يحمل رمزية ودلالة تأويلية، فـ (الطّاهر) رمز لطُهر الرّجُل الذي قاتل الاستعمار الفرنسي، وعدم انغماسه في مكاسب ما بعد الثّورة كثمنٍ لنضاله وكفاحه لتحرير الجزائر مثلما قد فعل الكثير من المجاهدين الذين حازوا امتيازات مادية ومالية ونفعية ميّزتهم عن بقية المواطنين البُسطاء. و(الغُمري) في الجزائر هو اسم ذكر الحَمَام الذي يعيش في أعالي الأشجار قرب الماء - كحال بطل الرِّواية الذي يعيش في أعالي العاصمة قرب الميناء - والذي يُحلِّق عالياً مرتحلاً في الأجواء - كما كان الحال مع البطل - ليستقطب أُنثاه المميزة دون غيرها من الحَمَائِم. وكأن الكاتب يريد أن يرسل بمعنى يخص بطله ويُمكن إسقاطه على من هم أمثاله في الجزائر المستقلة، وهو أنه لن تكون طاهراً إلاّ إذا حلقت عالياً فالقاع قد طمّ. أما اسم الفتاة (سالمة) ففيه دلالة ورمزية على السِّلم والمُسَالِمَة التي يمكنها التّعايش والمعايشة مع أفراد عائلتها ومحيطها رغم اختلاف طباعهم ومشاربهم وأفكارهم وحيواتهم. كما أن اسم (سالمة) فيه إشارة رمزية إلى الجزائر المُستقلة الرّاغبة في التّعايش مع محيطها الإقليمي والدُّولي في سِلم وسلام.

- تقوم رواية (التّفكك) على المونولوج الدّاخلي في غياب حوار صريح وواضح بين شّخصياتها. حيث يتقمص الكاتب وعي الشّخصيات بأسلوب المونولوج المروي، ويعرضه بضمير الغائب دون أن يقطع الخيط السّردي، وفيه يتوارى زمن القصة وزمن الكتابة وهو يقترب من أسلوب المونولوج الدَّاخلي، حيث تقدم الشّخصية وعيها بنفسها لحظة بلحظة بحيث لا يشعر القارئ بالرَّاوي.

- سلك رشيد بوجدرة مسلكاً مختلفاً في الإبداع السّردي إشارته الأولى الكتابة دون حدود خارج سلطة الرّقابة الفنية والسِّياسية والدِّينية. فهو يحاور في جرأة كبيرة كل المحرمات والمقدسات التي كرستها الكتابة المنحنية. فرواية (التّفكك)غارقة في اللامسموح به في) الجنس والدِّين والسِّياسة(.

- الكتابة السّردية عند رشيد بوجدرة تتميز بأنها كتابة عقوق وانحراف عن الطُّرق المعهودة، فهي كتابة تمرد على تاريخ الكتابة العربية إنها كتابة السُّفلي (الجسد) لكشف العلوي (الفكر). إن التّعامل مع كتابات رشيد بوجدرة مخاطرة لأنه يقدم أساليب قد لا تتلاءم مع ذائقة القارئ العربي الذي ظلّ إلى وقت قريب سجين نمط كتابي معين.

- تتكون رواية (التّفكك) لرشيد بوجدرة من الحكايات الدّائرية اللّولبية التي تخلق عند القارئ في تطورها ودورانها الذّاتي انطباعاً بكابوسية الانزلاق والانغماس والغرق في خثارة البطل وشقائه.

- من أهم ما ركزت عليه رواية (التّفكك) في جل فصولها هو عنصر تكسير خطية السّرد، إن قارئ هذه الرِّواية يحسّ بالخلط والتِّكرار واللّف والدّوران في نقطة واحدة أو العودة فجأة إلى نقطة انطلاق سبق الإشارة إليها. يقول الرَّاوي على لسان سالمة: (اسمع، يمكن البدء بالحكاية انطلاقاً من الوسط أو من النهاية ثم الانتهاء، منها انطلاقاً من أولها وهكذا كل الطُّرق تؤدي إلى عمق الواقع والكتابة.) ص 109.

- يعتمد البناء الزّمني في رواية (التفكك) على الدّيمومة باعتبارها زمناً نفسياً وتياراً متدفقاً يكشف عن أعماق الشّخصية من الدّاخل. كما أن اعتمادها على الذّاكرة يجعل الماضي فيها يظهر غير منتظم وغير مرتب. وهذا ما يعرف بالبناء المتشظي للزمن، حيث يفقد المتلقي القدرة على جمع خيوط النّص أثناء القراءة، وربما يحتاج إلى قراءة ثانية تجعله قادراً على استجماع هذه الخيوط ونسجها. تقول سالمة: (جاءتني تلك الأيام والأسابيع التي إذا قستها بالثّواني والدّقائق وتعاقبها المطرد، كانت تومض لي بهشاشة العالم ولوعته، فبدأت أشعر أن الأيام السّابقة التهمت نصف حياتي وأضافت ألف عام على قدر عمري إلى حياتي، لقد أصبح كل موقف تحدياً وكل ساعة محنة، كل يوم أصبح قرحاً.) ص 177.

- يبدو أن الكاتب رشيد بوجدرة في رواية (التّفكك) يريد الكشف عن بعض الأمور التي جرت أثناء الثّورة التّحريرية خاصة التّصفيات الجسدية التي لاحقت حتى بعض من صعد الجبال لأجل تحرير البلاد، يخاطب الطّاهر الغمري سالمة (دعيني وخرافاتك وموت أخيك وهلوسة عمتك فاطمة ودروشة أبيك وزواج أخواتك وورشة الخياطة وموقف حميد بالنسبة للإشاعات التي يتناقلها الحي حول حياتك الشّخصية وموسيقى ماهلر وأغاني المواخير.. دعيني.. أقول أنهم ذبحوا الكثير منا وخططوا لاغتيال.. فهربت.. لا أُصدق.. إلى يومنا هذا لا أُريد أن أثق في أحد.. ) ص 186. كما ينتقد الظّواهر الجديدة التي طفت على سطح البلاد بعد الاستقلال من أثرياء الثّورة (لقد راح أثرياء الثّورة يُخزنون ثرواتهم داخل صوف المطارح التي ينامون عليها ويحتالون ويتضخمون. جُعنا طويلاً والآن قتلتنا التُّخمة والسُّكر والمذلّة.) ص 190.

- تواتر تكراري للعبارة اللازمة (هل يستقيم الظِلّ والعود أعوج) في العديد من صفحات رواية (التّفكك) يعطيها بُعداً رمزياً يتجه تأويله إلى كُلِّ ما يتعلق بالثّورة وما بعد الثّورة.

- في (التّفكك) نجد رشيد بوجدرة يعتني باللّفظة التي تؤدي وظيفتها في السِّياق الرِّوائي داخل الفضاء الزّماني والمكاني، وهذا ما يُعطي لخطابه السَّردي متانة فنّية. فهو يمتاز بثروة أسلوبية ولغوية في كتاباته، حيث نجد الجمل تمتاز بمعجمها الفصيح. كما أن رشيد بوجدرة لا يكتب للقارئ العادي بل يكتب للنُّخبة والقارئ الذي يبذل جهداً في عملية القراءة لهذا فهو يستعين بلغة حوشية مليئة بالألفاظ الغريبة القليلة التّداول في الأدب الحديث.

- ما لم يعجبني في رواية (التّفكك) لرشيد بوجدرة، هو استعماله لبعض الألفاظ القبيحة الفاحشة التي يتعفف القارئ عن سماعها أو قرأتها. أنا شخصياً أضطر إلى استعمال القلم الأسود لمحوي كلمات الفُحش في الرواية.

* اقتباسات من رواية (التّفكك) لرشيد بوجدرة:

- (سوقي كسدت منذ زمن طويل وأنا لا أعلم أن العالم تغير. لم أتغير. أنا الوتد الثّابت.. العالم تغير وامتلأ بضوضاء العظام البشرية تتبعه أينما ذهب وأينما صد.) ص 75.

- (دهاليز التّاريخ وأروقته الحالكة دهاليز لا حدّ لها ولا منطق والتّاريخ يدور ولم ينته بعد من الدّوران يدور حول معطياته نفسها التي لا تتغير.) ص 88.

- (التّاريخ ليس مادة آلية ركبت على مبادئ عالية رسامية فقط بل هو يهتم أيضاً بالأشياء التي تظهر تافهة.. هذا هو التّاريخ.. بلا زخرفة ولا تأمثل ولا تجميل.) ص 94.

- (لقد جرفت البلاد تلك الغزوة التي كانت قد تمت ذات صباح 1830 فتجعل من البلاد منفىً رهيباً سوف يحفل بالجرائم والمجازر والتّخريبات والحرائق والتّجويع والتّقتيل والتّمسيخ على أنواعها فيسجل فيه أصحاب تلك الغزوة جميع الأسباب التّاريخية والقوانين العلمية التي كان لا بُد منها لتغيير وجه البلاد ومحو ذاكرتها وخصي شخصيتها.) ص 101.

- (هل التّاريخ عبارة عن خرقة تستخدم لتشرب هدر حيض الإنسانية وهذيانها؟ أليس التّاريخ شيئاً آخر لا يمكن تحديده بدقة وانضباط وصرامة.) ص 103.

- (الكِتابة عبارة عن آنية مستطرفة.. كُلّ جزءٍ يصب في الآخر حتى يملأ العَالَمَ بِضجةٍ لا مثيل لها، الكِتابة تفتح كُلّ الأبواب لذا تكتب.) ص 109.

- (يا لرهبة الصّمت ويا لصريف القلم وهو يخدش الورق فيخيل إليه وكأنه يكتب بريشة حديدية، صريف القلم هو أحمل موسيقى يعرفها، والكِتابة سياج مطاطي يلولب العزلة ويقولبها حسب حسب الوتيرة التي يختارها.) ص 136.

- (العَلَم ليس بخُرقة وإنما رمز يُمكن فكّه وحله والبحث عما وراءه.) ص 159.

- (والآن. تضخمت المدن وكادت تموت تحت شحمتها وسمنتها والأرض المخضبة بالدِّماء لا تستغل كما يجب وتنبت المساجد كالفطور ويزنى في الدِّين وتكتظ الشّوارع بالانتهازيين وتكثر الرّشوة..) ص 160.

- (التّاريخ قاطرة خارقة للزمن والفضاء، التّاريخ يُصنع بالدّم والوحل.. لكنه يُصنع، الإنسان يصنعه والمجموعات والأمم والشُّعوب تُصنفه.) ص 165.

- (قالوا لا بطل غير الشّعب.. كل ذلك استفزاز. دعاية. تصفية حسابات وخوف من الموتى. الشّعب بلا طليعة لا شيء هذه هي الحقيقة..) ص 178.

- (والتّاريخ يشهد أننا رجعنا إلى الوراء حضرياً. تقهقرنا ولم نتبع لا الكتب القديمة ولا الكلمات الرّثّة ولا الأفكار المسبقة ولا حتى أحذيتنا المثقوبة. لم يبق لنا إلاّ العنتريات وحتى الرّباب مات، قتلته الطّقطوقة الشّرقية والغربية. لا بد من نكش التّاريخ من جذوره..) ص 180.

- (غابت الشّمس منذ أيام وألعق أنا شعور الوحدة وما زال أخي الميت واقفاً على أجفاني وكأنه على عتبة الدّار وشعره أسيل وقد صقله المطر وفي عينيه مياه الموت الرّاكدة تعوم والصُّداع لا يُفارقني..) ص 181.

- (في كُلِّ مكانٍ يفتقر التّاريخ إلى الوضوح والظِّلُّ لا يكفي ليحفظ الأحياء من تُجار الموت وطحلب العتمة والظُّلمات.) ص 182.

- (الشّعب بلا طليعة لا شيء والطّليعة بلا شعب صفر مثقوب.) ص 189.

- (لقد راح أثرياء الثّورة يُخزنون ثرواتهم داخل صوف المطارح التي ينامون عليها ويحتالون ويتضخمون. جُعنا طويلاً والآن قتلتنا التُّخمة والسُّكر والمذلّة.) ص 190.

- (لا الشّعب بطل ولا الطّليعة بطلة ولا رجُل واحد يقدر وحده على قلب الأوضاع واقتحام الواقع. هذا الجيل يفقد صبره بسرعة والتّاريخ لا يُعد بالأعوام ولا بالقرون. الإنسانية كُلّها مازالت تحبو، فما بالك بِنا؟ تنقصنا الجرأة وينقصنا الذّكاء وينقصنا الخيال وتنقصنا النّزاهة.) ص 191.

- (السِّياسة نوع من المخدر لا يمكن لمن يمارسها عن نزاهة وإخلاص من تركها هكذا.. يمكنه التّخلي عنها مدة زمنية بسبب أزمة شخصية أو استيلاء ذاتي أو حتى معطيات موضوعية أخرى..) ص 196.

- (اللغة اقتصاد وسياسة. كلّ طبقة تصنف اللغات حسب مصالحها.) ص 197.

- (العنجهية يُمكن تحديدها في إصرار المرء على متابعة وحي الموهبة وغموضها مهما كلفه ذلك من عناء ومشقة.) ص 203.

- (كأن أمه كانت بالمرصاد وراء الباب، تتجسس أنفاسه وشخيره، وفور توقفها، هرعت إليه حاملة طبق الفطور مرصعاً بفنجان القهوة تُضيف إليها حباتٌ قليلة من القرنفل وصحناً فيه فطائر تسبح في عسل الأمومة والحنان، وكأن رائحة القرنفل تزيد بهجة الصّباح عُمقاً وشفافية فيحتسي وهو يشرب القهوة بها الكون كله ورونقه وسطوعه وسناه، فيقبِّل أُمه تقبيلاً شيقاً ويُداعبها ويمازحها ويمرر يده تحت ذقنها حيث البشرة رخوة وطرية وقطيفية النسيج) ص 205.

- (رفضاً من الجنين أن يقطع صِلة الرّحم فيُلفظ هكذا في الفضاء البشري فيتيه على وجه الأرض ويكبر ويشيخ ويموت فيما تروح المشاكل الحياتية والعائلية والاقتصادية تلاحقه حتى فراش الموت، وأوقات القلق والسَّأم والغثيان، تُطارده حتّى سرير الاحتضار والغيبوبة العضوية، وقد علم - قبل خروجه من دهليز أمه الدَّافئ الفاتر الطّري الهشّ - أن حياته سوف تكون لا محالة ومَهما فعل وما قام به من أعمال جدِّية وثرية ومبدعة وبطولية، فشلاً ذريعاً، كَكُلِّ حياة وكُلِّ ممات.) ص 206.

- (عندها نزعة تيمية بالورق وبكُلِّ ما هو مصنوع منه.) ص 207.

- (الشّاعر – والقُرآن يشهد على ذلك – هو الشّخص الذي لا يملك البراءة فقط بل ويُمارسها تلقائياً وفي حياته اليومية، فهو رجُلُ التّجلي، لأنه قادرٌ على استعمال وعيِّه ووضوحه وتعبئة كُلّ طاقاه الإبداعية في ملاحقة القضاء والقدر وحتمية التّاريخ عبر فيافي المخيلة، وهو يشعر بأنه قادرٌ على الخلق لأنه يعلم علم الحدس واليقين أنه غير قادر على ترويض وتليين حوافي العالم وحواشي الكون وتخوم الأشياء.) ص 211.

- (يتساءل عن معنى الكتابة ومغزاها وعن أهدافها وواعزها وسببيتها ومبرراتها فيقول في قرارة نفسه: لعلّ الأحداث والوقائع والحوادث تأخذ في الوجود بطريقة ذاتية ومستقلّة عمّن يعيشونها وما أن تُصنف في قالب الكلمات وتبوب في إطار الجمل وتصاغ في لحمة الأسلوب والاستطراد والبنية الكلامية والهيكلة اللسانية.. حتى تسلك طريقها بنفسها فلا تحتاج وقد رصفت كلمة كلمة، وسطراً سطراً، ودونتْ كُتُباً كُتُباً، إلى شهادة شاهد عامة ولا إلى شهادته.. فتستغني هكذا عن كُلِّ مساندة بشرية ودعامة إنسانية وكُلّ المشاحب مهما كانت نوعيتها ومهما كان مصدرها..) ص 220.

- (للتاريخ مجرى وتياراً جارفاً، يهزُّ الطّبقات كُلّها عند الإعصار ويُحطم الحواجز كُلّها عند الحاجة وعند الضّرورة.) ص 220.

- (الكتابة بإمكانها تصريف الخوف البشري وتفريغ الأفكار الثّابتة المتراكمة في جُبِّ كُلِّ إنسان.) ص 221.

- (هل يستقيم الظِّل والعود أعوج؟ لا، طبعاً لا.. لكن التّاريخ يصنعه الرِّجال بعملهم وكدهم ونضالهم ودمائهم وأعمالهم وأيديهم.. وإلاّ فاستقامة الظِّل تصبح قهرية وحتمية ويستقيم العود إذاك ويُصبح الخط باستقامته واضحاً، فأين الوضوح ونحن نرى الشُّعوب المقهورة تمشي وتتحسس طريقها بعصيها البيضاء على غير هدى، فلا تعرف أين الخط الواصل وأين وضوحه؟.) ص 229.

- (هل الأشخاص يصنعون التّاريخ بأيديهم أم هو التّاريخ يصنع الأشخاص بحذافيرهم؟ فالمسألة لا تتعلق بإشكالية فلسفية بل الأمر منوط بالمصير الحياتي..) ص 230.

- (الفقير يُصوت بفخرٍ واعتزاز يوم الانتخابات، اعتقاداً منه أنه أن له دوراً يلعبه ولو مرة.. ولا يتركه يفلت من يديه وهو يعلم علم اليقين أن الانتخابات في وطنه لا تتجاوز الشّكليات وهي مجرد تمظهر بالدِّيمقراطية.. هنا نجد التّاريخ.. وكل الشُّعوب في هذا الميدان سواسية.. إن التّاريخ لا يُصنع وكالحزاز لا نراه ينمو.. التّاريخ مبني على تناقض أساسي. لا نفهمه إلاّ بعد مروره.. ولا يمكن استيعابه على الفور..) ص 232.

- (ماذا يفعل المعذبون؟ إنهم بأمس الحاجة إلى الطّليعة. وهيهات أن تعرف الطّليعة الفقر أو الجوع.. في الأمر أيضاً تناقص فادح. ما العمل؟ وماذا يمكن للطليعة أن تعمل؟ هي بأمس الحاجة إلى من يحركها ويدعمها ويشهر السِّلاح بأيديها.. الكادحون لا يفقهون من السياسة شيئاً وإن فهموا فعن حدس مستتر في تلافيف أجسامهم الهزيلة، فيهومون على وجوههم سكارى في فجاج الأرض يسبحون في الأجواء بقوة خيالهم وفكاهتهم النّاضجة وعبقريتهم الفذّة ويأتي الزِّلزال..) ص 233.

- (التّاريخ مزيج من الصّدفة والإرادة البشرية.) ص 234.

- (ولا أحد يعرف أين المفتاح وحتى لا يعرف أين الباب.. كلنا مسؤول عن هذه الحالة وحتى الأموات مسؤولون.. هل من محاسبة تجري للأموات يوماً؟ لنفتح ملف التّاريخ والتّواريخ كُلّها متشابهة بطبيعة الحال. مسكين المثقف في بلادنا ومسكين الواعي.. يتلوع ويعجز هو أيضاً بدوره. أين البوصلة؟ أين الخرائط البحرية؟ أين المناخاتّ؟ أين الرُّزنامات؟ هل نحن محكوم علينا بالضّيق مدى الأزمان..) ص 241.

- (التّاريخ هو عبارة عن سيل جارف متواصل لا يتوقف عن الدوران ولا يكف عن السَّير واللّف بل يمضي في سيلانه فيمر في أروقة العَالَم وفي دهاليز الأشخاص وتعرجاتها الدّاخلية حيث يمطر في القلوب مطراً فاتراً رزازاً.) ص 270.

- (تأتي التّجاعيد الرّخوة فتغطي وجوه أولئك الذين يدّعون بأنهم يصنعون التّاريخ فيما التّاريخ صانعهم، التّاريخ بما فيه من أحداث وحوادث وصدفة وحتميات، ناهيك عمّا في الحُكم من متاهات وما تحمل السُّلطة من إغراءات فيتعلمون مذاق العُزّلة المُرّة ووحشة الوحدة وانطواءها على نفسها مما يُغذي عنجهيتهم وما فيهم من جموح إلى العظمة والفخفخة والغطّرسة المشحونة بالجنون، وما أن يَرمِي بهم الـتّاريخ في مزابل النّسيان حتى يتسارع النّاس إليهم ولا يتورع الأعداء والأصدقاء على السّواء عن الانتقام منهم مظهرين ما كانوا عليه من علّات وعيوب وآفات ونقائص وقد كانوا في الأمس ينزلون أحكامهم تنزيلاً فتهبط كالصّاعقة من السّماء ذاهبة بكُلّ خلق ووجود.) ص 270.

- (لقد حسبوا أنفسهم - صانعوا التّاريخ أولئك – خالدين ملهمين أو مبعوثين لبثِّ رسالة ما والمناداة بها ويذهب بهم الأمر إلى النِّهاية فيعتبرون أنفسهم من جبلة الرُّسُل وما بُعثُوا إلاّ لإنقاذ الإنسانية جمعاء فيتباهون وينتفخون ولا يجعلون لغرورهم حداً فيما يمضي التّاريخ ويقف لهم بالمرصاد يترقبهم على أرصفة المستقبل ويحطمهم شر تحطيم ويغطيهم مأموروهم بغطاء الفناء وبطبقات كثيفة من دخان النّسيان الأزرق فتكون عاقبتهم عاقبة مَن ظنُّوا أنفسهم خالدين لا أثر لموت فيهم ولا للمرض أو الخطأ وهم عن ذلك واقون وإذا بالتّاريخ يترصدهم فيغرقهم في أوحال بولهم وغائطهم في دمهم ودموعهم. يا لها من سقطة رهيبة.. إنها سقطة من حسبوا أنفسهم على كُلِّ شيءٍ قادرين وعلى استقامة الظِّلِّ على هواهم وكما يشاؤون عازمين يقررون وهم في الحقيقة معوجون يقررون تكييف معدن التّاريخ على هويتهم وهم إلى تحديد هويتهم مفتقرون..) ص 271.

- (قاطرة التّاريخ تخرق فيافي العقائد وتفتت الآراء وتبعثر الاعتقادات.) ص 273.

- (يرصد ما يقع تحت أنظاره من ظاهرات اجتماعية تَمُت إلى النِّساء بِصِلة، لكي يفهم من خلال ما يلاحظه في وضعية المرأة اليومية ما هي وضعية البلاد وكأن تصرفات المرأة إنما تعكس المآسي التي يعيشها الوطن على اختلاف أنواعها.) ص 279.

***

أ. السعيد بوشلالق

..............

* رشيد بوجدرة: روائي جزائري ذو توجه يساري ماركسي، يكتب باللغتين الفرنسية والعربية، ولد في عين البيضاء في 05 سبتمبر 1941. له العديد من الرِّويات، منها: ألف عام وعام من الحنين. التطليق. الإنكار. الحلزون العنيد. المرث. الرعن. معركة الزُّقاق. ضربة جزاء. تيميمون. التفكك..

"القصيدة تكتب شاعرها" (موريس بلانشو)

"القصيدة تكتب شاعرها" (موريس بلانشو)